游学巴黎时的吴宓

游学巴黎时的吴宓

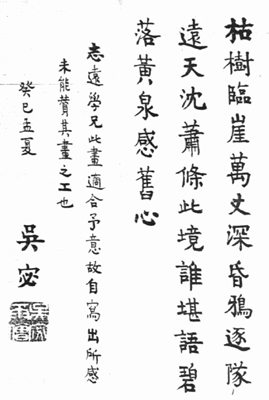

吴宓手迹

吴宓手迹

1923年,吴宓在《我的人生观》一文中强调了“职业与志业之别”。职业是一个人在社

1933年,《学衡》杂志停办、《大公报・文学副刊》主编者易人,吴宓连续失去了发表诗文的两块阵地。旧体诗在新文学的冲击下日益失去读者市场,吴宓虽钟情旧体诗,但也面临无处刊布诗作的尴尬境地。他在1935年的诗集里说,“予所积盈箧,无地刊布。因为旧诗受众排斥,报章杂志皆不肯刊登”。因此,1935年的诗集得以出版对于吴宓个人的意义可想而知。旧体诗淡出文学主流,完全成为诗人倾泻感情及师友间唱酬应和的“志业”。在清华大学、西南联大课堂的讲授只是一种辅助性的流播渠道。1935年以后,他再也没有诗集出版,但这并没有影响诗人旺盛的创作热情。诗歌在吴宓的心目中是没有任何回报的“志业”。

最近商务印书馆出版了吴宓先生的女儿编辑的新版《吴宓诗集》,除了1935年版的全部诗作以外,还收录了1934-1973年近30年间劫余诗作600余首,词12阕。吴宓1934年后,尤其是1949年后诗作数量远不止这些。大量诗作或遗失或自己惧祸焚毁。焚毁的诗作中有作者认为在艺术上的“精上之作”,故毁弃之时“久久仍顾惜”。文字化为灰烬,不复存留世间,将是永远无法挽回的损失。今天旧体诗歌的读者市场萎缩,较之70年前不知又增加了几许,所以,能够看到诗人一生心血以比较完整的形式面世,无疑是值得庆幸的。稍稍让人感到遗憾的是,新版诗集删掉了1935年版全部的附录部分,只剩下纯粹的诗作。诗论是吴宓诗歌创作实践的理论总结,可与诗作相互发明、映衬,让读者更全面、更深刻地理解吴宓诗作的价值。2001年李继凯、刘瑞春先生选编的吴宓研究文集《解析吴宓》(社会科学文献出版社)有多篇文章探讨了吴宓诗论的学术价值,可以参看。

诗集是了解吴宓学术、创作主要成就的载体。而就其创作数量而言,现存诗集中1500余首的创作量在现代作家里也不多见。其创作已经不能以纯粹的传统旧体诗来看待。比如,他所遵奉的近代诗人黄遵宪的“以新材料入旧格律”的主张在今天还具有现实意义;又比如在美学旨趣上,他改造了中国诗含蓄的特征,使诗歌成为暴露自己灵魂深处真实思想的工具;再比如他以旧体诗的形式翻译了大量的西洋诗歌,诗味浓郁,受到今天一些识者的肯定。总之,吴宓的诗歌创作成就需要各方面的研究、阐释,为今天的创作实践所用,不是这里三言两语能够概括得了的。

这里想提出来一说的,是吴宓诗作的一个最显著的特征―――与人生纠缠不清的关系。一般而言,诗歌当然离不开人生的体验。而吴宓的诗歌与人生的紧密关系则向我们展示的是另一个层面的意义。早在上世纪30年代,钱锺书就把吴宓称为“自传体作家”。钱从吴宓诗作里看到的是诗歌里面倾泻着作者一时一地的感情,忠实地连续记录了作者日常的琐屑经历。其实,远不止此。吴宓一生志业所寄的三部著作,诗集、小说与人生哲学都具有自传体的色彩。在此之外,吴宓一生分量最大的“创作”大概要算其日记和未完成的自订年谱了,而这两者无一不是自传体。我们完全可以将吴宓一生的创作实践概括为“自传体创作”。至于其诗作,我倾向于称之为“性情诗”。“性情诗”既限制了作者的艺术追求的层次,也以近乎夸张的形式揭示了诗歌的本质在于真情的艺术表现。以往,人们可能过多地喜欢从诗作去窥探吴宓既真诚而又有几分神经质的感情起伏,以为谈资。这无疑是对一个真诚灵魂的最大讽刺。今天我们需要从这种“趣味”里走出来,看看其“性情诗”真正有什么优长,有什么限制。这才是重要的。

吴宓的诗歌太贴近人生的琐屑了,尽管其中也包含了作者悲天悯人的情怀,在“意”的提炼上不够精粹、高远,始终限制了他取得更大的艺术成就。吴宓本人也许并不在乎这些。他对自己诗歌品格有着深刻的自觉,但由于性格的原因,他不能也不愿走出以自我为半径划出的圈子。吴宓的挚友白屋诗人吴芳吉曾说,诗人分三等,其下为自身之写照,其中为他人之同情,其上,为世界之创造。吴宓在引述了这段看法后写道:“此论最真。碧柳盖托始于中而已臻乎上者。若予之诗,则终未脱‘自身之写照’之范围,此乃性行之自然趋势,未可强致。故予之诗集,不啻即为予之自传。”

另有一种看法认为,自身的性情真实抒发,不矫饰、不伪造是诗歌最重要的品质,其它都是枝叶。如为《两吴生集》做序的国学大师柳诒徵认为,“诗之格律声调色泽神韵宗派家法,末也。性情,本也。”从这一点上看,吴宓完全达标了。岂止是达标,简直是超标了。今天写旧体诗的人,许多可能连这一点也没有达到。吴宓的诗歌体现了“真诚”的极致,正好可以用来唤醒那些心灵的酣睡者。

吴宓的诗集、日记、自编年谱必须互相参看,它们都是作者心灵的忠实记录,尽管作者提供了大量的自注,但其本事并不是一目了然的。本事是了解其诗作重要的一环,互相参看几种自传体记录才可能理解诗作的真实含义。