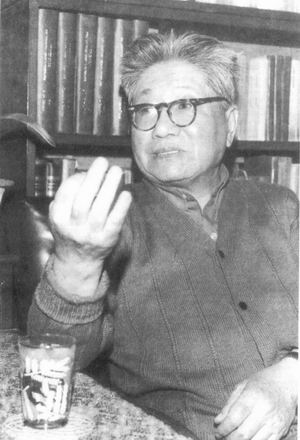

冯至

冯至

《秋风怀故人――冯至百年诞辰纪念集》 人

《秋风怀故人――冯至百年诞辰纪念集》 人

民文学出版社 2005年9月出版

冯先生在我们外国文学界从教、搞研究、当编辑辛勤耕耘了几十年,发表过许多精辟的意见,成果累累,在不同时期,在历次运动中又几次否定自己,最后达到自知之明,他是我国外国文学界的一面大旗。

1964年,冯至先生到中国社会科学院新成立的外国文学研究所担任第一任所长;同时继茅盾、曹靖华之后又兼任《世界文学》杂志主编。我作为该刊的一名编辑,从那时起,便有机会较多地接触冯先生并聆听他的教诲。

冯先生是德国文学专家。从留学德国时起,他一生都在读歌德、译歌德、研究歌德,早在抗战时期,冯先生在昆明时便着手翻译并注释《歌德年谱》。他曾讲过当时的情景:每天下午进城去昆明,第二天下课后再上山,背包里装的只有两种东西:一是在菜市上买的菜蔬,一是几本沉甸甸的《歌德全集》,只要有时间他就阅读歌德著作。他说,后来他能够发表一些有关歌德的论文,是与那时的努力分不开的。冯先生当时研究的何止是歌德,还有席勒,还有诺瓦利斯、赫尔德林、奥地利诗人里尔克……

上一世纪末我画过一幅歌德像,请冯先生过目并题几个字。他审视了良久,认为歌德的眼睛画得有神,于是兴致勃勃地在画像上提了四句话:

你的幸福的眼睛你的目光所及无论是些什么,都是这样美丽!

他题写的正是他译的歌德的《守望者之歌》最后四句。冯先生的题诗使我的画有了灵气和神采。他比较喜欢这幅画,曾向一家出版社建议用这幅画像给他的译诗集做封面,但未被采纳。

冯至先生长期以来就极其重视文学翻译工作。

早在上世纪40年代他说过:“翻译外国文学,不外乎为了两个目的:积极方面是丰富自己,启发自己,消极方面是纠正自己,并在比较中可以知道自己的文学正处在一个什么地位。”他的这个标准,对于今天的翻译界仍然是适用的。诚然,在这之后,他又多次专门论述过文学翻译的重要意义。

冯先生作为一位老学者、老专家非常重视发现人才。我脑子里留下很深的印象之一是他几次提到绿原。绿原是诗人,因胡风冤案曾被关在监狱中多年。但绿原是真正的有良心的求上进的知识分子,他在逆境中,灾难临头时,也没有放弃学习和自我修养。他在监狱中学会了德语,平反后派到出版社工作,接手处理大学者朱光潜先生据德文原本译出来的莱辛美学名著《拉奥孔》。绿原在审稿时对译文提出十分中肯的意见,使冯先生无比赞佩,他很想知道这位编辑是何许人,能如此深刻地理解原著精神。得知是绿原时,他感到十分惊讶。他知道绿原写诗,懂英文,但没有想到他的德文也有如此高的水平。冯先生对他肃然起敬。绿原后来著文论述中国和德语诗歌的比较,做出突出贡献,得到冯先生高度的评价。

有一次我看到冯先生写的文章中涉及瑞典剧作家、小说家斯特林贝。我曾经注意过这位才华横溢的人,他远离中国,居然专门研究汉字,还写成《中国文字溯源》一书。我奇怪的是别人把他的姓译成“斯特林堡”,而冯先生写成“斯特林贝”。是笔误?我把自己的疑惑告诉了冯先生。冯先生认真地听了我的意见,但没有改动译名。他可能发现了我的困惑,便作了一个解释。他说他在北京大学读书时,听过鲁迅先生的课。鲁迅无意中提到斯特林贝名字的翻译方法。鲁迅先生说:斯特林贝这个名字,一般都译为斯特林堡,他认为这种译法欠妥。他说burg有堡的涵义,人名地名若以burg收尾,译成“堡”,即译了音又表达了意。至于以berg收尾,不能译成“堡”,因为这既不是译音也不是译意。

冯先生牢牢记住了鲁迅先生的教导,从那以后,每逢遇到berg收尾的人名或地名。他从不译成“堡”。这是翻译上的一个小例子,但给从事翻译的人以很大的启发。

大家盛赞冯至先生在介绍外国文学方面的贡献,他却以贯有的谦恭表示,他不过是一名外国文学界的“导游者”。

我和冯先生接触中,很少听到他谈及鲁迅先生与他个人的关系。可是我们从鲁迅先生的日记,从他人的回忆录中,知道青年时代冯至曾几次访问过鲁迅先生,鲁迅先生评论过冯至参与编的《沉钟》杂志,评论过他的作品,还给他写过信。鲁迅先生称赞冯至是“中国最为杰出的抒情诗人”,这是多大的荣誉!但冯先生从不借鲁迅先生的赞誉炫耀自己。同样,他写的关于伍子胥,关于杜甫的中国历史小说洋溢着真情与历史感,深刻而又感人,人们赞扬他,他只是谦虚地表示:那仅仅是他“用一点工夫写出来的。”他在治学方面表现出异常的严肃、科学的态度,无疑是文学研究和文学创作方面的楷模。

1980年冯至先生75寿辰,我为他画了一幅水墨肖像。冯先生站在一片青翠竹子前。先生在画上提了一首诗:

岁月催人晚节重,旧皮脱落觉身轻。常于风雨连绵后,喜见红霞映夕晴。

先生告诉我,这是他的一首旧体诗,为自谴自立而做,并不为发表用。我觉得这首诗写出了中国老一辈知识分子的复杂心理,既有对过去的否定,又有对晚年的珍视,又表现了走向社会主义道路的艰辛曲折和对未来的喜悦与向往。

讲到这里我不能不引证他晚年时写的一首诗《自传》:

三十年代我否定过我二十年代的诗歌,

五十年代我否定过我四十年代的创作,

六十年代、七十年代把过去的一切都说成错。

八十年代又悔恨否定的事物怎么那么多,

于是又否定了过去的那些否定。我这一生都像是在“否定”里生活,纵使否定的否定里也有肯定。到底应该肯定什么,否定什么?进入了九十年代,要有些清醒,

才明白,人生最难得到的是“自知之明”。

这是多么有哲理的作品啊!他写尽了中国文人的命运,诗人的苦恼,政治运动中的挣扎,悲喜交加的经历……

冯先生在他的遗嘱中,谆谆告诫后代:希望他们“老实做人,认真工作,不欺世盗名,不伤天害理,努力做中华民族的好儿女”。这岂止是对自己的后代,也是对所有的后来人,特别是对我们从事外国文学研究的人员的语重心长地期望。

冯至先生是我国外国文学界的一面旗,迎风招展,号召我们永远不要满足于现状,永远有所追求,要能够否定自己,也要善于肯定自己,要有自知之明!