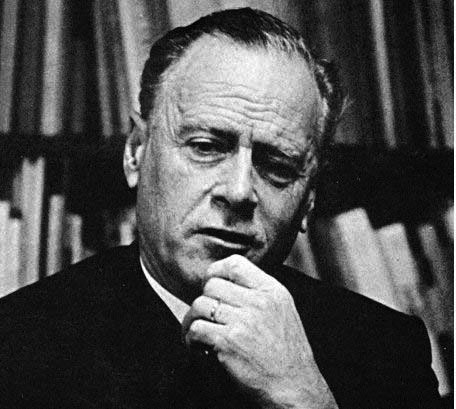

麦克卢汉

麦克卢汉

1950年底,美国合众社的一条消息出现在一家地方报纸上,标题是“‘录像带’上看自己灰飞烟灭,两个死囚坐电椅一命呜呼”:

两位被判死刑的谋杀犯,昨晚在电视上看自己的“节目”,几个小时之后,他们在电椅上被处死……死囚……昨天下午在死囚区拍摄了死刑将如何执行的过程。这个片子在晚上7点钟的新闻节目中播出。看守把录像带借给死囚,让他们看自己被处死的过程。

次年,40岁的加拿大人麦克卢汉在其当年出版的《机器新娘》(中译本:何道宽译,中国人民大学出版社,2004)一书中评论说,这“是现代新闻技巧的重大成就……两位死囚钻进了内幕的内幕,他们感觉到的震慑一定是非常严重的。他们以观众的身分参与其中,和其他观众一样去感觉即将来临的死亡给人带来的震撼……许多人给世界的全景画做出的贡献,是在无意识的、机械的状态下完成的。他们从来不举起万花筒去看这幅全景画”。

“举起万花筒去看这幅全景画”,这正是这位加拿人想要做的,这样的观察以及将观察呈现出来的种种努力此前便已开始,到《机器新娘》出版时,差不多花了六年。那是一个媒介无论是形式还是内容都变化万千的年代,而每一次出现的新变化都会被这个敏锐的加拿大人捕捉到,然后写进他的小短文里。当他观察着媒介的时候,他自己也同时被人观察着。另一位名叫菲利普・马尔尚的加拿大人后来在关于麦克卢汉的传记(中译本:《麦克卢汉:媒介及信使》 加 菲利普・马尔尚著,何道宽译,中国人民大学出版社,2003)中记录了这样一段文字:《机器新娘》出版后,麦克卢汉抱怨说,出版界有一种说不清的同性恋,被他阳刚的文字吓坏,所以要阉割他的文章。麦克卢汉对于媒介的评论以观点激进而著称,然而,媒介的发展是如此之快,以至于在许多年以后,他仍然对这件事“耿耿于怀”:用六年时间出版一本书也许不算太长,但是当这本书“面世时,电视已经使它的主要的观点全部过时”。

麦克卢汉,一位来自加拿大的传播学教授,据说知道他的思想的人远比读过他的书的人多,因为他擅长用简短有力的短句来高度浓缩自己的思想,比如“媒介即讯息”“地球村”。他曾经因为《机器新娘》以及后来出版的《理解媒介》而奠定了在传播学界的地位,并在1960年代风光一时,但好景不长。麦克卢汉的思想就像他的名字一样不久就被人遗忘,以至于当他在1980年的最后一天去世的时候甚至没什么人注意到。但是,到了下一个十年,事情又一次发生了变化。从风口浪尖到寂寂无声到再次冲上风口浪尖,这个过程颇有戏剧性。不过,对于英国人克里斯托夫・霍洛克斯来说,这种大起大落显然并不令人感到意外,当然也更不会引来他“人生如戏”的感伤。他注意到这样一个关联:麦克卢汉去世的这一天刚好是上演谷登堡以来最为重要的媒介革命的一个十年的前夜。他的失意是因为这个十年,而他的复兴也是因为这个十年。(见《麦克卢汉与虚拟实在》 英 克里斯托夫・霍洛克斯著,刘千立译,北京大学出版社,2005)我在读到这里的时候就在想,这样一种时间序列上的巧合很像是某种暗喻,就好像牛顿在伽利略辞世那一年来到人间,然后坐在伽利略种下的苹果树下思考月亮为什么不会飞起来。

每一次的媒介革命都会带来生活方式的改变,我们正在经历的娱乐时代也不例外,它来自媒介与欲望的一拍即合,最终则是依赖于技术的进展而实现的。我以为,这一由媒介、技术、欲望所串连起的正是这个娱乐时代的根本气质;对于个人来说,这则是一个表面喧嚣而内心孤独的时代。在媒介的重重包围之下,人们自觉不自觉地放弃了思考的权利,缴械投降。但这不是经过痛苦挣扎之后的选择,恰恰相反,它是令人快乐的。麦克卢汉在《机器新娘》的自序中曾说,“许多人用脑子从事的事,就是造成公众孤立无助的状态”,这几乎就是对我们正在走过的这个时代的概括。但是,从麦克卢汉的本意来说,他也许并不愿意被当作一个预言家。因为,他更乐于关注的是当下,是他正在经历、正在见证的那些场景。

1949年,克拉克钢铁墓穴公司在一家媒体上发布了一则温情的广告:天上狂风暴雨,地下棺木无恙、干燥如常。“无论大雨小雨都安享宁静”的许诺以女子内心独白的方式印在纸上。这样的一则平面广告所能带来的视觉与心理冲击力足以引起麦克卢汉对它的关注。在他的笔下,这是一个“充满了深深的抚慰的麻木的殡葬世界”,在这里,死亡“进入了消费世界基本态度的轨道,死亡的意义被消解,融入与其无关的思想感情和技术的模式里去”。但是他看到的还不止于此。“我们看见,大屠杀的科学技术既用在牲畜屠宰场,又用在纳粹死亡营和战场。于是我们就可以问,把死亡纳入‘生命’利益和工程程序的轨道,是否是完全健全的做法”。再一次地,我们会发现,这样的问题会在世上已无麦克卢汉的时代被提及被追问。

在麦克卢汉的万花筒里,媒介是人体的延伸,是我们借以感知世间冷暖的神经末梢,而透过媒介感知和体验的技术事件几乎一直就是这个万花筒里的主角。技术消解了死亡消解了美丽消解了性消解了人们所能感知的一切具体或抽象的东西,将人孤零零地丢在一个与他人隔绝的世界。而他关于技术的态度,有一段文字值得回味――

如果把考察转向痴迷于技术梦境中的人的典型行为,你就会一次又一次地去仔细审视。技术是我们热心而强大的同盟,能满足我们的需要,它难以控制,不甘心扮演次要的角色,即使非凡的智慧也难以驾驭技术。我们利用技术来满足自己追求权力与成就的盲目的胃口,技术却迅速把我们送进弥诺陶的迷宫,弥诺陶正在等待他的盘中餐送上门呢。于是乎,在这个加速发展的时期,机器世界开始表现出威胁人的、不友好的面孔。如今这个非人性的蛮荒之地比史前人面对的世界还要难以驾驭。要不了多久,理性就要被惊恐征服,我们就会渴望用有色眼镜来保护自己。正如古人惊恐时在仪式上和心理上披上动物的皮毛一样,我们如今也采用繁殖机器的行为机制来对抗机器,因为它们使我们感到惊恐,似乎是要把我们压垮。

但是麦克卢汉并非一个技术悲观主义者,因为在他看来,即使技术与智慧之间存在着如此强烈的冲突,但“希望也不小。在这场斗争中,理性的自觉、合理的自制是可以培养的。交战的双方仅仅是互相感染而已。理性事物之间的友好对话,既可能令人神往,又可能令人受到教化”。乐观的态度依然来自麦克卢汉对现实的考虑。他曾经说过,全面的抵抗和全面的投降一样,代价是太高了。