伟大的“二万五千里长征”,为之赞美为之出版的书籍多多。追溯长征“红色文献”的源头,许多专家学者都知道有一部长征亲历者最早的回

2002年,一则“《红军长征记》显露哈佛大学”的消息震动了出版界和收藏界,署名“沈津”的作者撰文,自称在哈佛燕京图书馆里发现了朱德签名赠送给《西行漫记》的作者埃德加・斯诺的《红军长征记》,60多年来第一次证实了这部“最早的长征回忆录”实物的存在。

今年是中国工农红军胜利长征70周年,一些出版社自然想起了重印这套遐迩珍贵的《红军长征记》。可是,一家权威出版社的一位资深编辑告诉我:他们准备出版,但是在燕京图书馆却根本没有找到它。

充满戏剧性的是,说话间这位编辑正在捧读着一本笔者“淘”到的旧书――虽然黄纸发黑铅字浮缺,虽然装订粗糙缺少封面,虽然只是上册没有下册,但是从前面“出版的话”、“关于编辑的经过”直到最后一篇文章,全部内容完完整整,里面说得明明白白,这正是在1937年开始编辑1942年由八路军总政治部刊行的《红军长征记》!

只不过,这不在海外而是在北京。今年4月份的一天,时间已到9点,京城某收藏品交易市场的一处地摊已被“抓货的”像拿梳子篦过了几遍,我也是第二回来到它跟前,看到那本用粗纸包裹着的无皮旧书,顺手捡起来,赫然正是这尘封60余载的《红军长征记》……大概是上天选择了我,大概是我与“长征”有缘,让我有幸为大家揭谜这部伟大的史书。

《文摘・卢沟桥浴血抗战特辑》、丁玲与“二万五千里长征记”

记得在9年前,笔者曾得到过一本上海复旦大学黎明社出版的著名的《文摘・芦沟桥浴血抗战特辑》(《文摘》第二卷第二期,1937年8月),我曾经作文介绍过上面连载的最早的《毛泽东自传》中译文和一篇《毛泽东的夫人何其女士》。其实,上面的精彩文章还有很多,其中一篇任天马的采访记《集体创作与丁玲》,就让我第一次知道了这部长征亲历者最早的回忆录:

延安(肤施县),在很高很深的山中踞着,城池是十分小巧美丽的……丁玲在谈到她近来生活时说得好:“在这里可以比在外面更自由些,更有趣些,没有什么拘束。”也许正是因为这里一切都不受拘束,集体创作的“二万五千里长征记”乃得写就了它的初稿。这初稿的内容是从许许多多身经二万五千里路程的征人们日记中采取来的。

原来,丁玲在1936年秋天由西安过三原到陕北,1937年2月到延安,在延安师范教中国文学史,同时还与成仿吾一起编辑“二万五千里长征记”,她生命的一段宝贵时光注定与“二万五千里长征记”英雄史诗联系在了一起。

这位记者任天马继续记述:“起初由参加长征的人自由用片段的文字叙述长征中的史实,在几千篇短文中选出几百篇较佳的作品。由这几百篇作品加以淘汰只剩下百余篇佳作,再按历史的次序排列起来乃集合成了一部长篇巨著。这长篇巨著,经过丁玲、成仿吾等人加以剪裁后,始成为现在正式的初稿。”

而关于丁玲编辑“二万五千里长征记”时的工作状态,任天马写道:

在丁玲的桌上也放着那样宽约一尺,长约一尺半,厚约二寸的一份……这稿子外面包着绿纸的封面,里面是用毛笔横行抄写的。在每行文字之间和上下空余的白纸上,已让丁玲细细地写上无数极小极小的字。据说,在另外的二十三本上,也同样的改的糊涂满纸了。

“什么时候可以完成呢?”我在到延安的第二天问丁玲。

“今年秋天可以完成,现在大家都在加倍率的努力。”

“将来怎样发行呢?”

“能在外面发行更好,有困难呢,我们自己来印。这部东西自然的有它的历史的价值。无论如何,它一定会流传到全世界去的……”

可惜后来,尽管这“二万五千里长征记”的一些素材为埃得加・斯诺的《西行漫记》采用,而早在1938年出版的由新闻人采写的《25000里长征记》也收入了其中许多文章,但是,这部由党中央部署编辑的《红军长征记》,却似乎在出版后60多年的时间里,被历史遗忘了……即便是许多“长征”史专家和专著,也只是模糊地提到有这么一回事情,比如解放后最早出版的“长征记”――1955年初版的《中国工农红军第一方面军长征记》,在“出版者说明”里虽然清楚地说过延安时期确曾组稿编辑过“二万五千里长征”一书,但也没有说清它的出版情况。

比对“哈佛燕京说”《红军长征记》

前文所述“《红军长征记》显露哈佛大学”之说有如下要点:一、延安时期确实出版过《红军长征记》,由八路军政治部宣传部编印在1942年出版,是记载长征史实的最早书籍。二、这部《红军长征记》32开共412页,上册42篇下册58篇文章,还有歌曲10首。

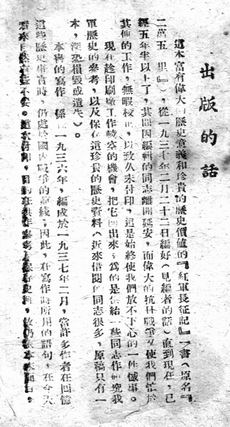

笔者查对手中的《红军长征记》上册,不但可以证明以上说法基本无误,而且还可以证实“哈佛之说”的出版缘由和编辑情况,除了个别字词有误外,内容完全符合实物上的“出版的话”和“关于编辑的经过”,特此摘录:

……《红军长征记》一书(原名《二万五千里》),从1937年2月22日编好直到现在,已经五年半以上了,其间因编辑的同志离开延安,而伟大的抗日战争又使我们忙于其他的工作,无暇校正,以致久未付印,这是始终使我们放不下心的一件憾事。现在趁印刷厂工作较空的机会,把它印出来,为的是供给一些同志作研究我军历史的参考,以及保存这珍贵的历史资料(近来借阅的同志很多,原稿只有一本,深恐损毁或遗失)。本书的写作,系在一九三六年,编成于一九三七年二月,当许多作者在回忆这些历史事实时,仍处于国内战争的前线,因此,在写作时所用的语句,在今天看来自然有些不安。这次付印,目的在供作参考及保存史料,故仍依本来面目,一字未改。希接到本书的同志,须妥为保存,不得转让他人,不准再行翻印。

总政治部宣传部

一九四二年十一月二十日(“出版的话”)

此外,编者写于1937年2月22日的“关于编辑的经过”称:

一九三六年春上海字林西报曾有以下的话:“红军经过了半个中国的远征,这是一部伟大诗史,然而只有这部书被写出后,它才有价值。”……现在这部破世界纪录的伟大诗史,终于在数十个十年来玩着枪杆子的人们写出来了,这是要使帝国主义的代言人失惊的,同时也是给了他一个刻苦的嘲弄。

编辑这一本书的动机,是在去年的春天,当时的计划是预备集中一切文件和一些个人的日记,由几个人负责写,但被指定写的人偏忙着无时间,一直延宕到8月,事实告诉我们不得不改变原定计划,而采取更大范围的集体创作,于是发出征文启事,又从组织上和个人关系上去发展计划中必需的稿件。

征文启事发出后,我们仍放不下极大的担心,拿笔杆比拿枪杆还重的,成天在林野,星月下铅花里的人们,是否能不使我们失望呢?没有人敢说有把握的确信。然而到了月中旬,有望的氛围传来了,开始接到来稿,这之后稿子便是从各方面涌来,这使我们骄傲,我们有无数的文艺战线上的“无名英雄”!

到了10月底收到的稿子有200篇以上,以字数计,约50余万言,写稿者有三分之一是素来从事文化工作的,其余是“桓桓武夫”和从红角星墙报上学会写字作文的战士。

我们怎样来采录整理和编次这些稿子呢?我们决定以下几个方针:一、同一内容的稿子,则依其简单或丰富以及文字技术的工拙,来决定取舍。二、虽是同样的内容,散在两篇以上稿子里,但因其还有不同的内容,也不因其有些雷同而割爱。三、有些来稿,只是独有的内容,不管文字通与不通也不得不采用。四、有些来稿虽然是独有的内容,但了了百数十字,而内容又过于简单平常,那也只好割爱了。五、来稿中除一些笔误和特别不妥的句子给以改正外,其余绝不滥加修改,以存其真。六、编次的方法,是按着时间和空间。此外关于统计等等,是依着命令报告各种日记和报纸汇集的。