1 1947年与著名文学评论家陈荒煤(左)、于黑丁(右)在晋冀鲁豫边区文联召开“文艺工作座谈会”时的合影。

3 1954年在中国作家协会院内。

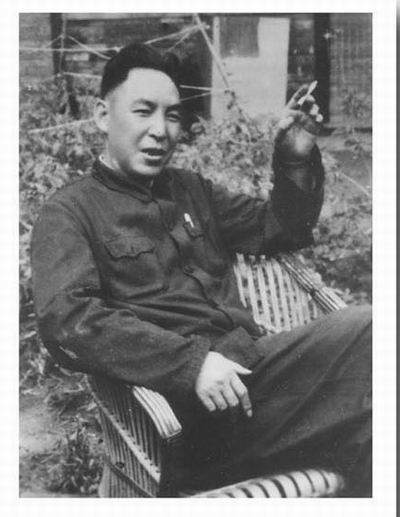

3 1954年在中国作家协会院内。

余生也晚,无缘一睹一代大家赵树理的真容。1970年的秋天,我在刚刚“复课”的县城中学读书,软缠硬磨从学校图书馆老师手里,偷偷借出一本尘封已久的《赵树理小说选》,从此这位独树一帜的作家和他土色土香的作品,就深深植根在我的心灵中。而在距离县城100多公里的省会太原,此时的赵树理正经受着“造反派”的百般折磨和内心中的巨大困惑,用颤抖的手写下毛泽东那首著名的《卜算子・咏梅》词,托付女儿转交党,以64岁之龄含冤瞑目。若干年后,当我有幸调入山西省作协,一次次地走过留有赵树理足迹的古老胡同,静静地坐在他曾经工作过的办公室,常常路经他一家人住过的平房小院子,我就恍兮惚兮觉得赵树理并没有死,他的精神、思想、音容、笑貌……就飘散、消融在你的周围和无边的空气中。

赵树理是被尊为“山药蛋派”的主帅的。在他无形的麾下纵横数十年的五位主将――西(戎)李(束为)马(烽)胡(正)孙(谦),我却是有幸接触和交往过的。作为清一色的农家出身的“五老”,自然有着质朴、实在、土气的共同性格特点,但他们每个人的性格性情又是那样迥然有别,或敦厚、或睿智、或天真、或幽默……都在我心中“定格”,让人可感可触。但这个流派的主帅――赵树理呢?他是一个独特的、天才的作家,他的文化视野、知识结构以及文学成就,确比他的主将们高出一筹,他的精神、性格、心理也比他们复杂得多。我细读了董大中先生编著的50多万字的《赵树理年谱》,其中实录了各种人物的回忆和印象,但在我心中依然没有形成一个“标准形象”。好在赵树理留下一些珍贵的、已然发黄、模糊的老照片,从上世纪20年代到60年代都有一点,依稀记录了他曲折、传奇的一生。

这是1947年在边区政府驻地邯郸拍摄的一张照片。这年七、八月间,晋冀鲁豫边区文联根据中央局宣传部的指示,召开了一次规模较大、时间很长的“文艺工作座谈会”。宣传部副部长张磐石亲临会议作指示,极力推崇赵树理的作品,认为政治性强、阶级立场鲜明、充满了作者的爱憎感情。主持文联工作的副理事长陈荒煤作了主旨发言,明确提出赵树理是文艺工作者的一面“旗帜”,他的创作是文艺发展的“方向”,“最具体的实践了毛主席的文艺方针”。赵树理在会上发了言,但他没谈理论,他也不擅长谈理论,只是介绍了几部作品的创作过程和写作方法。他压根没有想到自己的创作会被抬到这样一个高度,竟包含着如此丰富的政治内涵。因此16天的会议开得他惶恐、紧张、茫然。很可能是会议结束的时候,组织照相,陈荒煤让常务理事、作家于黑丁找来了赵树理。陈已站在照相机前方,于两手搂着赵的双肩,赵还没有摆正姿势站好,照相机“咔嚓”一响,留下了三人的合影。位居中间、高出半头的赵树理,穿着一件农民常穿的对襟黑棉袄,他生性怕冷,一立秋就着了棉装,头戴一顶深色的小而浅的瓜皮小毡帽,又长又瘦的脸上笼罩着疲惫、懵懂、茫然的神情,似乎还没有从会场的气氛中醒过神来,迷迷瞪瞪的双眼朝着前方,好像还没有瞅见正对着他的照相机镜头。全然是一副比农民还要憨、还要土的神态和神情。而一左一右的两位边区文联负责人,满脸兴奋与喜悦,紧紧盯着镜头,簇拥着他们刚刚树立起来的这位“农民作家”。

从1943年到1947年是赵树理整个一生中创作的“黄金时期”,他的《小二黑结婚》、《李有才板话》等一批长中短篇小说,轰动解放区、享誉全中国,郭沫若、茅盾、周扬等给予了高度评价。但整个身心都沉浸在农村和农民中的赵树理,并没有因此而“得意”(他的小名)起来,“醒悟”过来,认识自己。因此当陈荒煤会后把他的主旨发言整理成《向赵树理方向迈进》的文章,拿给作家过目时,赵树理既恐慌又执拗地说:“我不过是为农民说几句真话,也像我多次讲得,只希望摆个地摊,去夺取农村封建文化阵地,没有做出多大成绩,提‘方向’实在太高了,无论如何不提为好”。当然他的意见没有采纳,文章很快发表在《人民日报》上。此时的赵树理其实只有一个朴素的理想,那就是做一个“地摊文学家”,为解放了的农民提供喜闻乐见的精神食粮,同时用他的小说帮助解决农村工作中的一些现实问题。

七年之后的1954年,赵树理在中国作协的院子里,照了一幅“经典照”。48岁的他比当年在解放区显得年轻了、发胖了、精神了,显出了一个著名作家的深沉、澹定和洒脱。浓密的头发似乎刚刚理过,蓬松而整齐;一件也许是深蓝色的中山装也还合身,右边的小口袋里别一支金属笔帽的自来水笔。高大的身材斜倚在一把藤椅里,自然地架着二郎腿,右臂随意地搁在扶手上,左手自然举着、两指间夹一根刚点燃的香烟,有一点“戏剧动作”的样子。全部表情和动作自然、悠闲,但看得出又是在主动照相。背景是中国作协的老院子,身后有点花草之类,再远处好像是一排旧平房。这应该是秋天时节,这年10月,他终于完成了断断续续写了一年半之久的长篇小说《三里湾》,这部小说是他深入无数次晋东南农村生活的结晶,蕴含了他对农村的深层思考,体现了他在小说创作上的新探索。书稿杀青他终于松了一口气,于是理发整装,让人给他拍了这样一张照片。

从解放区进入北京后的赵树理,先是全家安居京城,然后担任了文艺的、社会的各种各样的虚职和实职。此时他已被调入中国作协工作了。特别是他和老舍、王亚平、苗培时等一批“同仁”,筹备、成立了北京市大众文艺创作研究会,创办了曲艺杂志《说说唱唱》,可以名正言顺、大张旗鼓地从事他的大众文艺工作了。从理论上他已认定:民间文艺传统应该成为中国当代文学的主体,这既符合中国的国情和现实,又吻合毛泽东关于在“普及的基础上提高”的文艺思想。这个时期他已由朴素的为农民写作的愿望,转变、升华为建设具有中国特色的大众文艺事业的雄心了。他怎么能不踌躇满志、春风得意呢?

但淳朴天真的赵树理却没有意识到,他的文艺主张和创业雄心,不仅自身带有某种偏颇,而且很难为成分复杂的当下文学主流所认同、所接纳。因此若干年后赵树理悲哀地说道:“我在这方面的错误,就在于不甘心失败,不承认现实。事实上我多年所提倡要继承的东西已经因无人相应而归于消灭了”。其实此时的这面“旗帜”惟有虚名、悄然失色了。对中篇小说《斜不压正》的批评,上纲上线,持续两年多时间。《说说唱唱》因发表“错误”作品和言论,赵树理作为主编不得不在刊物上三次违心地作检讨。1951年年初,赵树理被“解除一切工作”,调回中宣部当文艺干事。胡乔木直言批评他:自进京以来,事情没做好,写的东西也不大、不深。要他静心读书、下去体验生活。这一切意味着什么呢?这背后又有哪些故事呢?

第三幅照片拍摄在第二幅照片之前,是1952年秋天新华社记者所拍。画面是赵树理同山西平顺川底村支部书记、劳动模范郭玉恩下地去劳动的情景。如果说在中国作协院子里那一幅是“经典照”的话,那么这一幅就是他的“代表照”了。我相信他在40年代、50年代、60年代,只要在农村和农民中间都会是这样一种情景、这样一副情态。这是我见过的所有照片中,赵树理惟一舒眉展眼、满脸笑容的一张。他不再像一个土头土脑的农民,也不像一位一脸沉思的作家,而像一个地地道道的县乡农村工作干部。他穿一件深色的毛衣,戴一顶有帽沿的干部帽子,肩扛一把挂着中山装的镢头之类,边大步走着边喜悦地说着什么,与他并肩同行的郭玉恩作倾听状,也笑着。背景是一片山坡地,长着丰收的庄稼,但看不清是什么。这个山区小村,抗战时期赵树理就来工作过,从1951年到1952年,他来帮助郭玉恩试办农业合作社,前后呆了七八个月,出谋划策、劳心费力,终于顺利办成,且当年就获得了粮食大丰收,他也成了社里的一名重要社员。他远离了京城的喧闹和苦恼,在这里如鱼得水、如虎归山,同时一部表现农业合作化运动的长篇小说也在脑子里渐渐成形。

赵树理属于民间、属于农民,他只有在乡村社会才能找到自己的位置,发挥自己的能量,体现自己的价值,找到自己的幸福和快乐!

而他的务实、执拗、又有点保守、狭隘的精神和性格,又直接支配着他的文学创作和言语行动。在“左”的思想不断冒头和升级、社会生活很不正常的时代潮流中,他后来的一连串悲剧也就不可避免了。赵树理大约是当代作家中“最苦痛的灵魂”了。

赵树理究竟有一个什么样的精神、心理世界,我还是茫然着。一切的理性概括,在他面前都显得苍白无力。日本学者釜屋修写过一本薄薄的赵树理评传,书名为:《玉米地里的作家》。我想,赵树理不仅是太行山土地上的一位作家,他就是玉米林里的一株玉米,根须深扎在厚土中,兀然挺立,栉风沐雨,朴实健壮,沉甸甸的棒子默默地成熟着……