讲述中世纪修道院中凶杀案的《玫瑰之名》电影本身没有多少思想深度,但是因为电影是改编自大名鼎鼎的艾柯的同名小说,就显得来头很大了。《玫瑰之名》中有中世纪阴森恐怖的修道院,有迷宫,有禁书,威廉师徒的破案还要用到许多和宗教、符号、隐喻、神秘主义等等的知识,这些

对于作为符号学家的艾柯来说,正是他的专业优势。

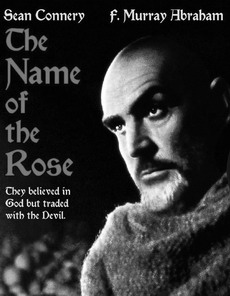

影片《玫瑰之名》讲述中世纪修道院中的凶杀案。老实说,这部1986年的电影本身没有多少思想深度,商业片的气息十分浓厚,主要以迷宫、禁书、谋杀、修道院中神职人员病态的精神世界,以及整个故事中的阴暗恐怖气氛来吸引观众。但是因为电影是改编自大名鼎鼎的艾柯的同名小说,就显得来头很大了。

故事被安排在公元1327年。奉教宗之命,来自巴斯科维尔的僧侣威廉(肖恩・康纳利饰),带着年轻的学生阿德索,来到意大利北部一个圣本尼迪克修道院参加一场宗教辩论。从他们到达的前一天晚上开始,修道院连续发生凶杀案,这引起了威廉的怀疑,师徒俩准备调查此事。

最初威廉怀疑凶手是从《圣经・启示录》中得到灵感,但罪案似乎并不照此发展。威廉发现每个死者的手指都发黑,于是他推断修道院的图书馆里一定藏着一本禁书。因为有一个古老的传说:有人把毒药涂在山羊皮的书页上,偷看禁书者沾唾沫翻阅书页就会中毒,到时毒发身亡。其实这种谋杀手段对中国人来说倒也不新鲜,相传明代王世贞的父亲被严嵩陷害,他为了报仇,就写了《金瓶梅》献给严嵩的儿子严世藩――因为严世藩喜欢看淫秽故事,书页上浸过剧毒,严世藩看得爱不释手,沾着唾液一页页翻看下去,遂中毒而死。当然这些都是传说(王世贞只是《金瓶梅》众多作者候选人中很靠后的一位)。

威廉想进图书馆,遭到馆长拒绝,馆长说这个图书馆只有他和他的助手贝林卡可以进入。第二天贝林卡又死在浴缸里,他的手指和舌尖也都是黑色。威廉和学生后来发现图书馆里还有密道,终于得以进入。这个图书馆很大,而且是一个重门叠户的迷宫建筑。修道院中的凶杀则还在不断继续……

最后,旷野里燃烧着熊熊烈火,两个修士和一个与阿德索有过一夜欢情的村姑要被施以火刑。威廉师徒再次冲进图书馆的迷宫,发现修道院副主教在里面,那本禁忌之书也终于真相大白――竟是传说中的亚里士多德《诗学》的下卷!《诗学》是谈悲剧的,这部下卷则是谈喜剧,也就是谈“笑”的。副主教生平最痛恨的就是笑,视之为万恶之源,最终他点燃大火,将图书馆连同里面的所有珍贵典籍统统付诸一炬。威廉师徒冲出火海,救下了村姑。不过阿德索和她相对无言,犹豫再三,他还是决定跟随威廉继续追求真理,只好辜负了那村姑一片情意。

这样一个与玫瑰毫无关系的故事,为何名为《玫瑰之名》?据说艾柯最初打算将本书以主人公的名字命名为《梅勒克的阿德索》(小说和电影都是以阿德索晚年回忆的形式展开故事的),后来根据古老谚语“昔日的玫瑰只存在于它的名字之中”,因为正好切合艾柯研究的领域“符号学和隐喻”,所以取名《玫瑰之名》。

《玫瑰之名》是艾柯的第一部小说,谁知问世之后马上得了两项大奖,好评如潮。处女作就大获成功,洛阳纸贵。不久该小说被改编成为电影,更是火上浇油。而围绕着书名的阐释,“几乎构成一场20世纪末期的阐释大战”,艾柯对此的澄清和回应,居然就可以鼓捣成几部著作:《〈玫瑰之名〉:备忘录》、《阐释的界限》、《诠释与过度诠释》等等。这也真可以算文坛异数了。

艾柯本人经历丰富,曾在新闻界工作5年,做杂志编辑16年,他甚至曾在方济各修会的修道院当过修道士――还真为写作《玫瑰之名》“体验生活”过呢。

《玫瑰之名》中有中世纪阴森恐怖的修道院,有迷宫,有禁书,威廉师徒的破案还要用到许多和宗教、符号、隐喻、神秘主义等等的知识(电影中简化了不少,估计是因为过于抽象,怕观众不耐烦看下去――这就是电影和小说的不可相互替代之处了),这些对于作为符号学家的艾柯来说,正是他的专业优势。

近来因为丹・布朗的小说《达・芬奇密码》大为畅销,同名电影又锦上添花,这种“凶杀―神秘的专门知识―破案”的故事模式开始被中国读者所熟悉。使用这种模式的小说这两年已经引进了好几种,主要的不同点只在“神秘的专门知识”那一环,比如《达・芬奇密码》是“凶杀―耶稣后裔―破案”,丹・布朗的《天使与魔鬼》是“凶杀―光照派―破案”,帕慕克的《我的名字叫红》是“凶杀―细密画―破案”,雷维特的《步步杀机》是“凶杀―国际象棋―破案”……

其实艾柯在他的一系列小说中早就使用这种模式了。这种模式在西方的小说和电影中也一直有人使用(比如小说《达・芬奇密码》中地图上一个五角星五个顶点处的五所教堂之类的桥段,以前的好莱坞电影中早就用过了),甚至在汉语写作的惊悚小说中,这种模式也早就被使用了――比如倪匡写的《卫斯理》系列惊悚小说中,就经常使用类似模式。

有趣的是,当有人将艾柯的小说和丹・布朗的《达・芬奇密码》比较,并询问艾柯的看法时,艾柯妙语答道:“这就像是拿米老鼠和孔子做比较。”对于他的小说是否影响了丹・布朗的猜测,估计他也不会表现出多大的兴趣。

影片中反复出现那座修道院阴森塔楼的远景:暮色苍茫中的、晨光微曦中的、夜色中的等等。关于这座塔楼和故事中所描述的塔楼中的迷宫(并非实有),《玫瑰之名》的导演阿诺德(Jean-Jacques Annaud)有一次兴致勃勃地讲过一则八卦:他一直思考着如何在电影中表现小说里那座迷宫图书馆,他感觉那迷宫大约有一百个房间。一天他和艾柯在米兰的艾柯住所共进晚餐,就问艾柯你觉得小说中那迷宫该有多少房间?艾柯说大约一百个左右吧。阿诺德就问:它们在同一层面上吗?艾柯先脱口说“是的”,接着忽然大叫起来:“天哪!它不是一座塔楼!”阿诺德说:“它只是一张大比萨!”艾柯立刻跑进他的书房,拿来两册书,一册是埃舍尔的《楼梯》,一册是比拉内西的《监狱》,两人就此开始构建起影片中那座塔楼里的迷宫图书馆来。

埃舍尔(Escher)有句名言:“惊奇是大地之盐”,他的画最容易给读者留下的印象,就是那些“不可能的”结构或景象。他那些不可思议的、布满玄机的佳作,采用了透视、反射、周期性平面分割、立体与平面的表现、“无穷”概念的表现、“不可能结构”的表现、正多面体、默比乌斯带等等。他留下来的大量设计草图表明,在这些与数学、几何、光学等有关的方面,他都事先作了仔细的研究和别出心裁的探索。现在影片《玫瑰之名》中呈现出来的那座中世纪修道院内部,就有许多埃舍尔风格的场景,特别是那些奇异而怪诞的楼梯。当然,在电影里表现这些东西,从某种角度来看,恐怕要比埃舍尔在绘画中表现这些东西更容易些。