2007年5月22日是比利时连环画家、“丁丁”的创造者埃尔热诞辰100周年纪念日。对上个世纪70年代出生的大多数

2007年5月22日是比利时连环画家、“丁丁”的创造者埃尔热诞辰100周年纪念日。对上个世纪70年代出生的大多数

中国城市孩子来说,丁丁曾伴随他们走过了一段难忘的成长岁月,阅读丁丁所带来的快乐成为他们共同的集体记忆。作为曾经痴迷于现在仍然对丁丁念念不忘的成千上万读者中的一个,笔者谨以此文向这位杰出的艺术家致以遥远的敬意。

埃尔热的个人世界

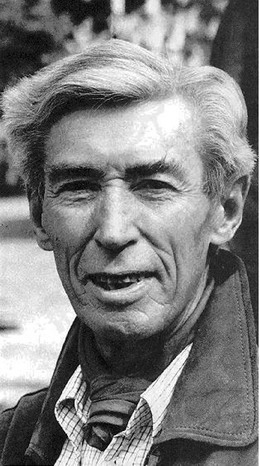

丁丁或许是所有连环画人物中最奇特的一个:人们不知道他的实际年龄,不清楚他的出身背景,他对异性似乎并不感兴趣,总是在做一些与他的职业(记者)并无关系的事情。在长达50多年的遍及世界的冒险生涯中,他的性格几乎没有变化过。对丁丁的疑惑同样出现在埃尔热身上。仔细端详埃尔热的肖像,我们很难将这张消瘦、眉头紧锁、写满沧桑、不苟言笑、甚至略显愁苦的面庞与那个制造出无数快乐的漫画大师联系在一起。想像中的漫画大师应当是神采飞扬的,至少也是志得意满的。而埃尔热脸上却散发着知识分子才有的那种忧虑、疲倦和平静。或许从埃尔热过往的生活中,我们才能读懂这些表情。

用埃尔热自己的话来说,他的童年是极度乏味的。1914年,7岁的乔治・雷米(Georges Remi,埃尔热的本名,埃尔热实际上是他名字的开头字母R和G的法语发音)在德军占领下的布鲁塞尔开始了小学生涯,这样一过就是四年,没有什么娱乐和宣泄情感的场所。童年时代的乏苦无味使他像许多孩子那样参加了童子军,并将过多的想像力发挥在作业本的空白处――那里画满了讽刺德国入侵者的漫画。小乔治的绘画天赋大约是与生俱来的,据说父母为了让调皮的他安静下来,只有两个办法:打屁股或者给他笔和纸。有趣的是,埃尔热的绘画才能从来没有得到过老师的认可,中学毕业时,他的其他功课都是优,惟独绘画课不及格。埃尔热的例子似乎再次说明,真正的天才大多是自学成才的,他们不会受到常规教育体制的束缚,这也是他为什么放弃去艺术学院学习的机会,而回归到他的老本行――画“小人书”的原因。

1929年1月10日,丁丁首次出现在《二十世纪小伙伴报》上,此后,丁丁的故事以15个月一本的速度出版了八部,直到1940年5月10日德国的再次入侵才被迫中断。为了能够创作丁丁,埃尔热选择留下,在亲德的右派报纸《晚报》上继续丁丁的历险故事。但是,这一政治上的幼稚行为却使他付出了沉重的代价。1944年比利时解放后,国内有些人开始清算埃尔热“与德国人合作”的“罪行”。他先后四次遭到拘捕审查,创作权也被剥夺。这一切都深深刺痛了他,以至于多年以后他仍然无法感到释怀:“我工作,仅此而已。与矿工、电车售票员和面包店员的工作没什么两样!可是,火车司机开动火车,人们觉得正常,而为新闻媒体工作的人却成了所谓的叛徒。”

在沉寂了整整两年后,丁丁才再次回到公众的视野中。转机要归功于抵抗运动英雄雷蒙・勒布朗,他信任埃尔热,凭借自己在战争期间的良好口碑为埃尔热拿到了重新工作所必需的“好公民证书”,并帮助埃尔热创办了一份属于自己的杂志――《丁丁周刊》。周刊甫一出版,就获得了巨大成功,发行量迅速增至10万份。丁丁再次征服了人们的心!可正当读者们再一次沉浸于丁丁的冒险活动时,埃尔热却倒下了。二十年如一日的辛苦劳动,使他难以再承受巨大的压力。不得已,埃尔热暂时离开了丁丁和他的读者,他和朋友前去野营,重温少年时代童子军生活的美好回忆;他前往瑞士打发时间,与流放在那里的老国王列奥波德三世互述战争给他们带来的伤害。这样的日子延续了18个月。

精神上的痛苦刚刚舒缓,感情上的折磨又不期而至。一个名叫法妮・弗兰明克的姑娘闯入了他的生活。她是一位年轻的女艺术家,受聘于埃尔热工作室,负责为画作着色。法妮的魅力深深吸引了埃尔热,他突然发现自己找到了一个能够与之共同分享生活中最重要东西的伙伴。但是,埃尔热无法说服自己与妻子热尔梅离婚,严格的天主教教育和童子军价值观,使他不能接受不忠的罪名。况且热尔梅在丁丁诞生时就和他结识,一直是他事业上的帮手。两个人除了丁丁之外,再也没有其他孩子。直到1975年,埃尔热才与热尔梅离婚,两年后与法妮结婚。

生活里的快乐与痛苦、事业上的成功与艰辛、爱情中的背叛与激情,许多年来它们一样不少地伴随着埃尔热。但无论多少次从生活的一个极端猛地转向另一个极端,他的内心深处永远只为一个人留着最重要的位置。这个人就是丁丁。

埃尔热与丁丁的世界

埃尔热的个人世界是与丁丁的世界交织在一起的,或者,更确切地说,是被丁丁的世界所支配的。在1947年的一幅漫画中,埃尔热为我们描绘了这样一个场景:作者在拼命地伏案工作,而丁丁却高高在上,挥舞着掸衣鞭,神情严厉地盯着他。白雪蹲在丁丁身旁,口中衔着一块骨头,面带与主人一样的表情。这其实是埃尔热多年来生活的真实写照。《丁丁周刊》的出现将作者的事业推向一个新的高峰,接踵而来的却是巨大的压力。勒布朗是埃尔热和丁丁的热情支持者,但也是一个精明的商人。他看到了丁丁身上的商业价值,决定开发丁丁的衍生产品,并将《丁丁周刊》进一步商业化。这无疑加大了埃尔热的工作量,也一度让他对自己的工作感到怀疑――创作丁丁已不仅仅是让年轻大众获得无限快乐的事情了。

好在商业性丝毫没有损害丁丁的艺术性。在每一部丁丁故事的背后,都饱含着作者无尽的心血和对现实主义的狂热追求。为了保证细节的真实性,埃尔热收集了大量的图片和文字资料,许多看似漫不经心的画面都基于绝对的真实。

从根源上讲,所有这些创作上的动力都来自对丁丁的爱,但这种爱也是他多次陷入身心崩溃边缘的主要原因。1949年《在黑金之国》发表之际,埃尔热就突然失踪过4个月。随后,就是那个在读者中引起“恐慌”的18个月的中断。最严重的一次发生在1958年《红海鲨鱼》完成之后。当时,埃尔热处在感情和精神的双重煎熬之下。事后回忆起那段痛苦的经历,埃尔热如是说道:“那时,我正经历一次真正的危机,我的梦几乎总是白色的。这些梦令我烦恼不堪。我记得其中一个梦是这样的:我发现自己在一个好似塔楼的地方,塔楼是由连绵斜坡组成的。落叶纷纷,遮盖了一切。突然,从一个洁白无瑕的类似壁凹的地方出现了一个浑身上下都是白色的骷髅,它想抓住我。就在此时,我周围的一切,整个世界都变成了白色,白色。”

埃尔热能够在这样的状态下继续工作,得归功于1950年成立的埃尔热工作室,它为作者提供了一个相对轻松的工作氛围。虽然更多的人为丁丁的故事提供了帮助,但是丁丁和他的伙伴的种种历险,却是埃尔热的个人创造,描绘它们也是他个人的责任。所以,当埃尔热的早期重要助手埃德加・皮埃尔・雅各布提出与他共享丁丁故事的署名时,埃尔热毅然终止了与其的合作。鲍勃・德・莫尔是个更理想的合作伙伴,但无论他与埃尔热的友谊如何深厚,无论他的才华多么横溢,这些都不足以使他有资格在埃尔热逝世后去创作下一部丁丁作品。埃尔热在一次访谈中解释了他之所以这么“自私”的原因:“当然,有许多事,我的助手没有我也能做,甚至做得比我好得多。但是,让丁丁活起来,让阿道克、卡尔库鲁斯、杜邦和杜帮以及所有其他角色活起来,我想只有我能做到……如果其他人接手创作丁丁,他们也许会做得更好,也许做得没这么好。有一点是肯定的:他们会以他们自己的方式去创作,这样,丁丁就不再是他本人了。”

1983年3月3日,埃尔热和丁丁过早地走完了他们共同的历险生涯。遵照埃尔热的遗嘱,丁丁的故事不再继续,成为绝唱,这是所有“丁丁迷”们永久的遗憾。

埃尔热与我们的世界

埃尔热和丁丁的影响是巨大的。在美国,迪斯尼公司在丁丁诞辰50周年之际,将同一年过生日的米老鼠的塑像赠送给埃尔热,这是迪斯尼去世后,获此殊荣的第一个外国人。在非洲,塞内加尔的工匠把丁丁和白雪的肖像画在玻璃瓶上,没有人真的在意丁丁是否曾是个“殖民主义者”。在日本,尽管埃尔热对这个国家进行过最直接、最无情的讽刺,但日本人却是丁丁在亚洲最狂热的读者。《丁丁历险记》的发行量迄今已超过2亿5千万册,被翻译成65种语言,有些国家甚至出现了以研究丁丁为主的“丁丁学”(Tintinology)。除去丁丁故事的魅力外,中国人对丁丁的爱也源于埃尔热对中国的深厚感情。丁丁仅有的两次落泪,都是为他的中国朋友张充仁而流的,一次是在《蓝莲花》里,一次是在《神秘的雪人》里。特别是在后一个故事里,埃尔热破天荒地把丁丁的情感世界展现在我们眼前。这个多年来坚强如一的年轻人,其实也是孤独的、脆弱的。早在1939年,应宋美龄之邀,埃尔热就有意前往中国,但因即将到来的欧洲战争而不能成行。1973年5月,埃尔热再次受到当时代表中国的国民党政府的邀请,来到中国台湾。尽管这里不是《蓝莲花》的发生地上海,也没有他渴望见到的朋友张充仁。直到1981年3月18日,埃尔热才与张充仁再次重逢。这一天,整个布鲁塞尔像是在过节日,工厂里在不停地加印《蓝莲花》,人们在仔细地寻找《蓝莲花》里张充仁的签名。无数比利时人目睹了两个老朋友相会的感人场面。

埃尔热和丁丁的影响,更多地融进了每个“丁丁迷”的个人体验中。我一直认为,《丁丁历险记》为我开启了一扇通往外部世界的大门,今天能从事外国文化与历史的研究,这要归功于童年阅读丁丁时所做的梦,以及这个梦带给我的一系列我都意识不到的启示。

我不能确定自己的感受是否具有代表性,但我肯定在一个更广大的“我们的世界”,即深受埃尔热和丁丁影响的读者的世界里,类似的感受一定很多。今天,从一个成年人的角度来审视埃尔热和他的丁丁,感触最深的是一个人怎样通过一项工作将他和整个世界联系在一起。当中世纪的僧侣在昏暗的修道院里不停地抄写经卷时,当一个现代的学者坐在电脑前不断地敲打键盘时,他并不会想到他是在做什么伟大的事。然而,对于一种志业的执着却随着文字传递下来,就像埃尔热把快乐传递给每一个孩子,等他们长大了,这样的快乐又会生生不息地传递下去。

不想将埃尔热塑造成一个普世的“人文主义者”或独具时代精神的“文化人”,这样必然会销蚀他作为一个“小人书画家”的身份。但是在这个全民选秀的时代,在这个眼泪动辄肆意横飞的时代,即便是在大众文化领域,一些形而上的东西还是值得宣扬。否则,就像笔者看到现在的中国儿童已经看不懂丁丁那样,多少令人感到灰心和失落。作为一位“古典主义”连环画大师,埃尔热在作品中表达出的价值观似乎已落后于这个急速变化的时代。但是,对梦想的追求,一如埃尔热本人和丁丁所共同表现出来的,仍然是这个时代不容缺失的精神,尽管献身于它常常让人感到疲惫不堪和充满焦虑。

明了了这些,再次端详埃尔热那张消瘦、眉头紧锁、写满沧桑、不苟言笑、甚至略显愁苦的面庞,我们不是从中也看到自己的影子了吗?