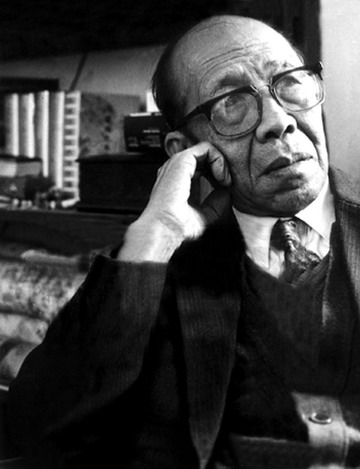

2007年5月3日,北京大学哲学系教授朱伯?先生,因病在北京逝世,享年84岁。朱伯?先生是著名的中国哲学史家、现代易学哲学学科的开创者。我是从汤

2007年5月3日,北京大学哲学系教授朱伯?先生,因病在北京逝世,享年84岁。朱伯?先生是著名的中国哲学史家、现代易学哲学学科的开创者。我是从汤

记得读本科时,朱先生并没有给我们82级本科生讲过课。临近考研,由于朱先生是中西比较哲学研究生班的导师,便有学生登门请益。听该同学(吕竺笙同学)事后转述,见到朱先生时有点害怕,感到朱先生有军人的威仪,可能是因他听说过解放后历次运动中都有人揭批朱先生出身国民党军官家庭或本人就是军统、中统、潜伏特务的传闻,所以造成这种先入为主的印象。

我第一次见到朱先生是在1986年上研究生以后,在中西比较哲学研究生班的学生与导师的见面会上。记得当时朱先生发表了一个见解,说研究中国哲学的必须学习西方哲学,但研究西方哲学的不必学习中国哲学。这时汤一介先生表示了不同意见,认为无论是学中国哲学还是学西方哲学,对中国哲学和西方哲学都应该学习、了解。听后大家都笑了。后来我听说朱先生以前曾代过西方哲学史的课,他不仅能讲西哲,而且还能讲马哲,据说他讲得都很好。

朱先生相貌古矍,不苟言笑,令人“望之俨然”,容易心生敬畏。但当你真正与朱先生有所接触,便会感到朱先生实在是一位宽厚、温和的长者,有什么学业上的困惑、疑难向他请教,他都会耐心地解答。记得1987年去敦煌实习,由于有朱先生这样重要的学者一道前往,使得我们一帮年轻人多看了不少轻易不对外开放的洞窟,还能亲手摩挲北齐时期宝贵的经卷,这都是托朱先生的福。我不算是北大的好学生,1989年硕士毕业,之后过了多年又重回母校读书,见到朱先生,张学智老师介绍这是胡仲平,他立即说“我知道”,让我受宠若惊。这些都是我所感受到的“即之也温”了。

我听过朱先生的最主要的一门课是“易学哲学”,用的课本是朱熹的《周易本义》。朱先生讲周易,主要是讲周易的哲学思想、人文价值,按中国传统哲学的说法是照着宋学的路子讲,以谈“义理”为主。但与传统讲法又有不同,他受过新文化运动以来科学思想的洗礼,尤其是受到马克思主义哲学的深刻影响,强调讲周易要讲科学,要着重研究周易的思维方式。虽然他也曾在课堂上演示过“筮法”,但他对算命始终是颇不以为然。他给我们分析过算命或许会准的道理和依据。他认为如果仅以对错、是非论,算命就是作对错、是非的判断,这样起码就有百分之五十的准确率,再加上算命的人如果具备一定的经验和学识,那就有可能达到百分之七八十的准确率,然而算命要算得百分之百的准几乎是不可能的。他一向主张研究周易应着重讲义理、讲哲学,这是符合孔子“不占而已”、荀子“善为易者不占”的儒学传统的。听朱先生的课,跟读他的扛鼎之作《易学哲学史》一样,感到思路明晰、史料详实、持论平允、言简意赅,焕发着理性的光辉和力量,让人既感到洞明,又觉得深刻。朱熹注《论语》“听其言也厉”句,曰“厉者,言之确”也,从这个意义上讲,听朱先生的课给人的印象正是所谓“听其言也厉”。

朱伯?先生就是这样一位让人“望之俨然,即之也温,听其言也厉”的当世之君子。

朱先生的学问人品、道德文章,是受学生们爱戴、景仰的。我记得我在做关于严君平《老子指归》的博士论文的时候,脑海里便时常浮现出朱先生的身影。现在仔细回想起来,之所以会产生这样的联想,一是因为严君平和朱先生一样,一辈子都是以治易、授徒、著述为业,都是靠思想生活并在学术上有着特殊发明的智者,而且还都有专著传世;二是因为他们两人都不慕荣利,与世无争,既不汲汲于富贵,也不戚戚于贫贱,虽生逢末世或乱世,却也都不乏保身的明哲和避祸的智慧,有古之逸民、隐士之风。我后来才听说朱先生早年曾有过在寺庙里长期居住的奇特经历,因而对人生有独特的了悟,这也印证了我的感受,由此我更能理解他之所以能够在各种人生的困顿和时代的横逆面前仍能保持那份难能的淡定和隐忍的原因。

生活于西汉末年的严君平是“中隐隐于市”,隐于蜀市成都,而生活于当代中国的朱先生则是“大隐隐于朝”,隐于京师太学。用《汉书・王贡两龚鲍传》评价严君平的话来讲,朱先生亦可谓是“久幽而不改其操”,“然其风声足以激贪厉俗”。他和杨雄的老师严君平一样,因其智者的明慧、隐士的情操,而为时人所爱敬、为后辈所景仰。

近来有人谈到朱先生晚年热心于组建与易学有关的学术社团,认定他有社会活动和学术组织的才能,我倒认为这些只不过是朱先生书斋生涯和学术生命的一种自然延伸和拓展,并受到某些热心或有心人士的帮助甚或利用,而其内心我相信应该依然是淡泊、宁静的。

记得朱先生书房里有一幅画,不知是哪位知音或仰慕者以王维《竹里馆》诗的意境画赠朱先生的。其诗云:“独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。”这恰好是对朱先生这样一位希世之智者、君子,当然更是一位旷代之隐士、高人的绝妙写照。