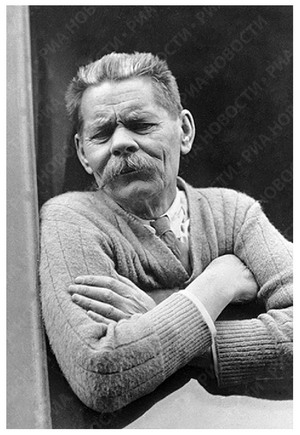

高尔基

高尔基

马克西姆・高尔基,原名阿列克谢・彼什科夫,1868年3月28日生于尼日尼・诺夫哥罗德,由于父母相继早亡,童年在外祖父家度过,只上过几个月的

学,十多岁即开始闯荡“人间”,做过各种杂工,在俄国大地上漫游,并通过刻苦的阅读获得知识。1892年发表处女作《马卡尔・楚德拉》,1898年出版两卷本《随笔与故事集》,成为享誉全欧的作家。20世纪初与列宁和布尔什维克立场接近,写出散文诗《海燕》(1901)和长篇小说《母亲》(1906)。1906-1913年侨居意大利卡普里岛,写作了《忏悔》(1908)等作品。回到俄国后开始写作自传三部曲《童年》(1914)、《在人间》(1916)和《我的大学》(1922)。十月革命前后与列宁的关系一度紧张,在报上发表系列文章《不合时宜的思想》(1917-1918)。1921年再度出国疗养肺病,1931年回国定居,1934年出任苏联作家协会第一任主席,1925年开始写作史诗长篇《克里姆・萨姆金的一生》,但未最终完成。高尔基还是一位杰出的剧作家,其剧作《小市民》(1901)、《在底层》(1902)、《太阳的孩子》(1905)至今仍是俄国和世界各国舞台上的保留剧目。高尔基于1936年6月18日在莫斯科病逝。

2008年12月10日5

在20世纪的俄国文学家和思想家中间,高尔基在不同的社会和时代所获评价之差异可能是最大的。在以色彩斑斓的早期短篇小说于整个欧洲赢得共同喝彩之后,他不久就被贴上了醒目的政治识别符号:一方面,他被视为“革命的海燕”,列宁的好友,布尔什维克的活动家和宣传者;另一方面,他又被贬为“流浪汉作家”,作为“政治犯”多次被捕,就连他的俄国科学院院士提名也被沙皇尼古拉二世亲自出面否决了(1902)。十月革命之后,他被定论为“社会主义现实主义的奠基人”,其在苏联社会的崇高地位是世界文学史中任何一位作家生前都不曾享有的;另一方面,他在西方国家却被目为“苏维埃意识形态的喉舌”,甚至连西方斯拉夫学界的许多人都拒绝承认他是一位“作家”。在整个苏维埃时期,高尔基始终是苏联文学史的一号人物,关于他的论述往往要占据一部《苏联文学史》三分之一的篇幅;而在苏联解体之后,他却甚至一度淡出了文学史家和批评家的视野,似乎成了苏联和苏联文学的殉葬品。在苏联时期的“高尔基学”中,我们在大量的颂词之间也能读到关于他数次“错误”的语焉不详的介绍,如“造神论”、“不合时宜的思想”等;另一方面,在苏联解体之后关于高尔基的喧闹声中,我们又不时能获得他冷遇斯大林、出面保护文化人的证据……对于高尔基的理解和评价,似乎总是双重的;而高尔基本人的作为以及他留给后人的印象,也似乎是复杂、多元的。其实,若是细致、冷静地阅读高尔基的作品和思想,不带任何成见或偏见地追溯他的一生,就会发现,高尔基实质上是一个很少变更自我的作家和思想家,他始终坚守着的核心价值观就是人道主义,他所谓的“双重性格”以及关于他的“双重评价”,在某种程度上都可以在他的人道主义及其呈现这里找到解释。

来自“底层”的人道主义

高尔基青少年时期充满磨难的经历,通过他的自传三部曲已广为世人所知。让人感到奇怪的是,高尔基后来非常痛恨的“小市民习气”、“农夫气质”和“残忍的人性”等等,恰恰是他青少年时期目睹、遭遇最多的东西。有人说,残酷的环境会让人变成魔鬼,或者天使。在高尔基这里,他显然幸运地成为了后者。托尔斯泰在获悉了高尔基的生活经历后曾不无感慨地对后者说道:“您本来会成为一个憎恨一切的人,但非常奇怪的是,您最终却成了一位善良的人。”可以说,高尔基是在一个不人道的环境里成长起来的人道主义者。

高尔基两部作品的名称《在人间》和《在底层》,常常被用来概括他青少年时期的整个生活,但这两个书名的俄文原文所包含的另一层潜在含义却未必是人们都留心到的。“在人间”(влюдях),也就是“在人们中间”,在人群当中对各色人等的观察和理解,这构成了高尔基早年生活的主要内容。幸运的是,善良的“外婆”和“善良号”上的厨师司穆雷让幼小的高尔基在充满恶的环境中却领略到了人性的善良。《在底层》中的“底层”(дно)一词,在我们的接受中基本是社会学意义上的,而在俄语中它则会使人产生“水底”、“河床”以及随之而来的“水流”、“激流”等联想,也就是说,“底层”不仅是淤积的、陈腐的,也可能是充满变化、腾升之期待的。而人性升华的必要条件,在高尔基看来就是读书,就是通过读书获取的知识,就是有了知识后体现或创造出来的文化和文明。

在“人间”和“底层”的经历和思索,让高尔基在其创作初期就已形成了这样一种世界观:人是世界上最珍贵的东西,因为人具有不断趋向善良和完美的可能,而人之向善的前提和最终目的,均在于知识和文化。这是一种朴素的、纯粹的人道主义,同时也是一种文化的人道主义。

“人”的主题之变奏

1916年,高尔基在为自己的《1905-1916年文集》所写的序言中这样写道:“我25年来的工作,其意义可以归结为一个热切的希望:唤醒人们对于生活的积极态度。”

高尔基的早期创作主要由所谓的“漫游小说”构成,如何看待高尔基这些小说中的“流浪汉”形象,人们长期以来一直存在分歧。有人认为,高尔基是在美化个人主义的英雄,歌颂无政府主义的生活方式;有人认为,高尔基的这类人物是现实的反叛者和抗议者,带有革命家和战士的色彩。关于“为什么要写流浪汉”的问题,高尔基自己给出了这样的解答:“我对流浪汉的偏爱就是出于我想描写‘不平常的人’,而不想描写干巴巴的小市民型的人的愿望。”(《谈谈我怎样学习写作》)现实生活中充斥着的小市民及其卑琐的生活习气,一直是倡导积极的生活方式、憧憬理想的俄国文学所痛贬的对象,高尔基从其文学前辈那里接过抨击小市民的接力棒,他笔下的流浪汉,既使我们感觉到了人的个性和情感在生活荒原中所遭遇的打击,更使我们看到了人的尊严和理想在现实重压下的不屈,这些“不平常的人”,或曰“平常人身上不平常的素质”,就是高尔基想要告诉给世人的。“人,这个字眼听起来是多么的自豪!”这句能和莎士比亚赞美人的名句相提并论的台词,却是由高尔基剧作中一位“底层”人士道出的。在普通人身上发掘出人的尊严和崇高,应该是高尔基早期创作中一个有意识的追求。

侨居意大利卡普里岛时期,高尔基接受了“造神论”思想,他将俄国白银时代宗教哲学家的“寻神论”、尼采的“超人”学说和波格丹诺夫的“集体主义”理论等融为一体,并以文学作品的形式来加以阐释。小说《忏悔》就是其“造神论”学说的集中体现,小说的主人公马特维历尽生活的艰辛,开始怀疑生活、怀疑上帝了,于是四处流浪,寻求生活的意义和信仰的对象,最后他终于意识到:“民众就是上帝。”

民众用伟大的行动和愿望来振奋人世的生活。我于是祈祷说:

“你是我的上帝,诸神的创造者,天地间所有的神都是你在劳动和永不停息的探寻中用自己的精神的美创造出来的!

“除了你以外世界上没有别的神,因为你是唯一的神,显灵吧!

“这就是我的信仰,这就是我的忏悔!”

如果说,高尔基的“造神说”在政治上并不成熟,那么,它在《忏悔》等小说中的体现却使我们对高尔基的人道主义思想有了一个具体的感知。对于马特维来说,集体主义不是一种廉价的理论,而是一种痛苦、虔诚的精神求索过程;对于小说作者来说,社会主义并不完全是社会和经济发展的必然结果,而更可能是一段心路历程的重点,是信仰的归宿。由众人组合而成的集体,具有无所不能的意志和力量,能够改造社会、创造出完美的生活来,这是高尔基的社会理想,也是其深刻的人道主义的来源和内涵。

写于1904年的散文诗《人》,也是高尔基创作中一部纲领性的作品。“大写的人”在诗中自白:“总有一天,我的感情世界同我那不朽的思想将在我胸中汇合成一股伟大的创造性的火焰,我要用这股火焰烧掉灵魂中一切黑暗、残暴和邪恶的东西,我将同我的思想所创造出来和正在创造的那些神?并驾齐驱!”“一切在于人,一切为了人!”高尔基后来说:他当初使用“大写的人”这一概念时,并不清楚他究竟是谁,后来,他在列宁以及布尔什维克身上,终于看到了这种具有创造精神的具体人。高尔基对于十月革命后新现实的肯定,首先就在于人的解放,在于人的缺陷的克服、潜能的发挥和创造力的弘扬。一个时代,一个社会,如果能让人变得美好起来,幸福起来,那么,这个时代和社会就应该是合理的,值得肯定的。而高尔基所亲历的,正是“新人”的诞生和成长,这是他肯定并进而赞美新现实的主要依据,这也成了他后期创作中最重要的主题。

非同寻常的“流浪汉”,在“底层”抗争着的人们,作为神的民众,创建“第二自然”的“新人”……所有这些都是“人”的主题在高尔基不同创作时期的变奏,而始终不变的主旋律,就是高尔基对人的信仰和崇拜。

文学是“人学”

文学是“人学”这一流传甚广的命题,最好不过地说明了高尔基的人道主义在其基本文学观中的渗透和体现。

高尔基的这个说法最早出现在1928年,他在《中央地方志局庆祝大会上的答词》中这样说道:“我的主要工作,我毕生的工作,并不是地方志学,而是人学。”笔者隐约觉得,这个以“答词”方式说出来的观点在当时未必经过一番深思熟虑,甚至有点脱口而出的味道,高尔基不过是在强调,他的文学写作对象并不局限于某一个区域的人,某一类人,或是某一民族的人。不过,高尔基后来在一些场合多次重申这个概念,则肯定是有意为之的,他或许意识到了,这个命题能最为集中地表达他对于文学的实质、目的和功能的理解,即他的文学观和美学观。

高尔基在成名后不久的1896年便在《读者》一文中这样阐释了他的文学观:“文学的目的就是帮助人们了解自身,增强他的自信心,激发他对真理的企求,同人们的鄙俗行为作斗争,善于在人们身上发现好的东西,唤醒他们灵魂中的羞耻感、愤怒和勇气,做一切能使人更加高尚而又坚强、让他们能用美且圣洁的精神来活跃其生活的事情。这就是我的公式。”他在20世纪20年代给批评家格隆斯基的信中更为直接地写道:“在我看来,最伟大、最神奇的文学作品……其标题就是‘人’。”在1931年的《谈技艺》一文中他又这样说道:“不要以为我把文学贬低成了‘方志学’(顺便说一句,‘方志学’也是非常重要的事情),不,我认为这种文学是‘民学’,即人学的最好的源泉。”在去世前两年的1934年,高尔基在第一次全苏作家代表大会所作报告中又这样阐释了他理解的社会主义现实主义:“社会主义现实主义认定存在是行动,是创造,它的目的是为了人之征服自然界力量,为了人的健康和长寿,为了大地上的伟大幸福,从而不断地发扬人最有价值的个人才能,人根据其需要的不断增长,要把整个大地改造为那联合成一家的全体人类的美妙住宅。”把高尔基在其一生不同时期说过的这几段话放在一起,作一个比较,就不难看出,他的文学观其实是一以贯之的,用“人学”来对其加以概括也的确是恰当的。

关于高尔基的“文学是人学”的命题,大致可以有这样几个层面的解读:首先,文学是写人的,而且不仅仅是关于某一类人的(他就认为俄国的“贵族文学”是“区域性的”文学),它面对的是普遍的人,作为种的人,“大写的人”。其次,文学是人的创作和创造,“艺术是人的一部分”,文艺创作是人性的主要体现形式之一,“可以把文学家称为职业的爱人者和人道主义的生产者”;最后,文学是让人完美、高尚的重要途径之一,离开文学和艺术,人与动物和其他生物的距离就不那么遥远了。总之,高尔基这一命题的核心和实质,就是在文艺学层面上对文学的人道主义性质的重申和强调。

苏维埃时期的高尔基

高尔基之所以在不同社会阵营引来截然不同的评价,主要原因恐怕还在于他在苏维埃时期的言论和行为。高尔基作为苏联文学的领袖在世界文坛不断发出呼吁和鼓动,他利用各种机会宣传、歌颂苏联社会主义建设的成就,他对苏维埃的体制、人民和领袖充满深情厚意,这些都是毫无疑问的。但是,在谈到高尔基苏联时期的作为时,还必须有这样两个方面的考量:

首先,目睹十月革命后苏联社会主义建设的热潮及其结果,高尔基的欣喜和感动是发自内心的;看到被“解放”的俄罗斯人焕发出从未有过的劳动激情和创造力,他觉得他关于“新人”的理想即将实现。也就是说,高尔基对新现实的认同和赞美是真心的,并非在进行有意识的、有针对性的意识形态宣传战(官方对他及其言论的利用则是另一回事情)。的确,与“底层”人长期遭到侮辱和损害的旧俄国相比,与“市民气”浓重的西方社会相比,新生的苏联肯定会让高尔基这样的理想主义者和人道主义者眼前一亮,觉得人类历史上最伟大的一个阶段正在到来。我们要意识到,一些人后来将苏联视为专制帝国,并主要从人的自由和社会的民主等角度对这一体制提出诘难,而高尔基当初对苏维埃现实的肯定和赞美,其出发点却恰恰与这些苏维埃体制的批评者们不约而同。高尔基与其说是在肯定苏维埃的社会,不如说是在赞美崭新的苏维埃人;他与其说是在肯定社会主义的实践,不如说是在赞美其人道主义理想的具体化。一部在苏联解体后出版的文学史中有这样一段话:“在那‘伟大转折’的一年之后,即在那使国家非农业化、劳动阶级被消灭的集体化之后,人道主义者高尔基为何要返回斯大林当政的俄国呢?这个问题很难回答,更何况,作家的晚年生活有很多还笼罩着迷雾。只能做这样的假设,一直非常恐惧俄国农民的高尔基,恰好把这‘伟大转折’的一年当成了对于无政府主义的、贪图钱财的农民群众的胜利,对农民的恐惧,使他没有看到整个民族和整个国家所遭遇的悲剧。”(阿格诺索夫:《20世纪俄罗斯文学》)

其次,也要注意到高尔基在其最后20年间与苏维埃现实的屡次冲突。早在十月革命前后,革命期间发生的种种不人道的暴力事件就让高尔基愤怒不已,他不断上书列宁,在替人求情的同时也在发泄自己的不满,他还在《新生活报》上开辟专栏,以“不合时宜的思想”为总题发表了数十篇杂文。这些时评性的文章是高尔基人道主义的集中体现,其中心主题就是反对暴力,捍卫人道,捍卫作为人性最高体现的文化。针对街头泛滥的私刑,他呼唤:“绝对不要忘记这一点:人是大自然中最美好、最有价值的作品,是宇宙中最美好的东西。”(1917年12月7日)他痛心地写道:“最令我震惊、最让我害怕的是,革命本身并没有给人带来精神复活的征兆,没有使人变得更加诚实、正直,没有提高人们对自身的评价以及对其劳动的道德评价。”(1917年12月19日)正是由于这些“自由言论”,《新生活报》被查封了(1918),就像当年的《生活》杂志因为刊发《海燕》而遭沙皇当局查封一样(1901)。这些“不合时宜的思想”,放在人道主义思想的大背景下来看就永远是“合时宜”的。1921年,高尔基离开苏联,按照以往文学史上的说法,是列宁关心他的健康而安排他出国的,如今有人说,他其实是感受到了苏联当局(尤其是季诺维耶夫等人)的强大压力而被迫“流亡”的,这一走就是十年,虽然期间他也曾回国访问。高尔基1931年回国后,得到了斯大林送上的极高待遇:莫斯科的豪宅和别墅,作协主席和社会主义现实主义奠基人的名分,以他名字命名的街道、工厂和城市……但是,我们从高尔基这一时期的行为和文字中却能感觉到,他似乎在刻意与斯大林保持距离。高尔基对列宁的尊敬是发自内心的,认为列宁是一个“大写的人”的活样板,他在列宁去世后写下了著名的悼念性回忆录《列宁》,而面对斯大林要他为其作传的意愿,高尔基只开了一个头,就再也没有写下去。将他写给列宁和斯大林两人的书信作一个比较,也可以看出明显的差异,内容同样多为替蒙难的人求情,语气却迥然不同,面对列宁时的畅所欲言和面对斯大林时的谨小慎微构成了巨大的反差。还有一个事实,即高尔基关于苏联社会主义的成就写过很多政论和特写,可他却没有以革命后的现实为题材创作过任何一部文学作品。到目前为止,高尔基的档案材料尚未全部公布,我们无法断定位居高位、又遭隔绝的高尔基在上个世纪30年代没有说过任何违心的话,没有做过任何违心的事,但我们至少也还没有读到这样的材料,说明他有意加害过什么人,有意欺骗过什么人,相反,他替众多作家和文化界人士申辩、说情的书信,却成了其人道主义立场和情怀的确凿证据。

总之,无论置身“人间”和“底层”还是面对“新人”和“第二自然”,高尔基都始终坚守着对人的信念;无论是与政治的抗争还是对现实的肯定,高尔基的出发点都是人的尊严及其价值;高尔基的文学观和世界观,盖源于其人道主义的理念。人道主义是贯穿高尔基整个创作和思想的一道红线,从这个角度看待高尔基,我们发现他是始终如一的;从这一角度评价高尔基,我们或许能获得一个相对一致的定论。仅仅凭借其创作对于人的持续不断的关注,仅仅凭借其在迥异的历史时空中对于人道主义观念的宣传和实践,高尔基就足以被视为世界文学中一个“大写的人”。