我们终于有了自己的房子!那房子和如今的房子相比,不可同日而语。唯一的优点就是有一个庭院:用竹篱围起来,约二十方丈土地。房屋占其中的六方丈,坐落在西北角。房间的安排没说的,很实用,因为那又是爸爸亲自设计的。

我们终于有了自己的房子!那房子和如今的房子相比,不可同日而语。唯一的优点就是有一个庭院:用竹篱围起来,约二十方丈土地。房屋占其中的六方丈,坐落在西北角。房间的安排没说的,很实用,因为那又是爸爸亲自设计的。布置合理,但结构就很差了:用竹片做成紧密的篱笆式的墙,涂上泥,刷上一层石灰,就算是墙了。爸爸称这为“抗(战)建(国)式”的房子。外墙的石灰必须是灰色的,那是防空的要求。里边才是白的。由于墙壁太薄,夏天早上东边的太阳晒上来,东墙几乎可以烤烧饼。室内是泥地。有时可以看见老鼠钻来钻去。

麻雀虽小,肝胆俱全。厨房外西北角还造了一个很小的厕所。

周老板为了祝贺我们搬家,特地扛了一株五六米高的芭蕉送来,替我们种在花园的东北角里。他听见爸爸常念蒋捷的“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”,知道爸爸喜欢芭蕉。

由于重庆多山地,院子里的泥层很薄,下面尽是岩石。只能种些番茄蚕豆之类。芭蕉倒能成长。

我们颠沛流离了近六年,如今居然有了安身之地。尽管房子简陋,却毕竟是自家的。爸爸把这房子命名为“沙坪小屋”。沙坪小屋不仅内部简陋,地点也较荒凉。四周没有邻居,只有坡岩起伏。远远望来,沙坪小屋犹如一座亭子。所以爸爸自称“亭长”。

南边望得见一排叫做“合作新村”的房子,有几个熟人住着。从沙坪小屋去正街,要走里把路。半途中是吴朗西先生家租住的砖瓦房,门口刻着“皋庐”二字。但是过了皋庐再往前走,却必须经过一排坟墓。我总是屏住气加速步伐。

穿过正街,是往中央大学的路。半路上有一家私人医生的诊所,医生姓彭。有几天,他家门口竟停着一个尸体。据说是医疗事故致死(不知是否真实),家属故意在他门口停尸。我经过那里自然又是一番惊吓。

总之,我觉得以前外面到处都是坟呀尸体呀,家里都是蜈蚣呀老鼠呀,床上有臭虫呀跳蚤呀,身上有白虱,头上有头虱……有那么多动物威胁着我们,至于苍蝇、蟑螂、米虫、飞蛾等,已不在话下了。自从回江南住进上海的“洋房”后,我摆脱了这一切恐惧,现在见了一只蟑螂也要大惊小怪了。

我怕蜈蚣蟑螂之类的虫豸,却喜欢猫呀鸟呀之类的小动物。

爸爸在重庆结识了一个新朋友,叫蔡?怀,号介如。蔡介如先生是遵义罗庄时替爸爸灌肠的汪小玲之夫汪殿华的亲戚。蔡先生除了画画以外,喜欢养鸽子。为了有别于另外姓蔡的人,我们一直称他为“鸽子蔡先生”。他送给爸爸一对鸽子。后来这对鸽子生下小鸽,渐渐繁殖起来。

我读书的艺专在盘溪黑院墙。路很远,要经过中央大学,到中渡口摆渡到对岸,再走五华里路。所以我也是住校的。有一次我把一只鸽子带到学校,在它腿上系一封信,放了它。它居然飞回沙坪小屋。

很感谢鸽子蔡先生给我们带来这份欢乐。到1995年我进上海市文史研究馆时,蔡先生已经是馆员了。我经常去看望他,直到他逝世。这是后话。

在沙坪小屋时,我们还养过白鹅。那是爸爸的年轻朋友夏宗禹送的。夏先生要离开了,舍不得家养的白鹅,便从北碚把它带到重庆。爸爸亲自抱了这白鹅从重庆搭车回家,把白鹅养在院子里,一直养到抗战胜利我们要卖掉沙坪小屋时才转送给别人。

爸爸是喜欢自由的人。他在艺专当教务主任并教艺术概论,虽然难得去学校,去时总得与人周旋。这是他最不喜欢的。不久他就辞去了月薪118元法币的职务。辞职后,他高兴地说:

“我的时间全部是我自己的,这是我的性格的要求。”于是他就经常观察这白鹅的一举一动。

鹅的样子很高傲,像狗一样会看门,但对主人并不像狗那样亲昵。爸爸说它对任何人都“厉声呵斥”。在这旷野荒郊,这鹅给爸爸带来很大的乐趣。鹅被送走后,爸爸很怀念它,专门写了《沙坪小屋的鹅》一文。爸爸在文末说:

送出之后的几天内,颇有异样的感觉。这感觉与诀别一个人的时候所发生的感觉完全相同,不过分量较为轻微而已。原来一切众生,本是同根,凡属血气,皆有共感。所以这禽鸟比这房屋更是牵惹人情,更能使人留恋。

我家经常有几只野狗来,常抢鹅的饭吃。饭被狗吃完后,鹅老爷昂首大叫,似乎责备主人供应不周。鹅生了不少蛋,家里的人皆大欢喜。寂寥的沙坪小屋中有这样一只高昂的白鹅,给我们带来了不少欢乐。

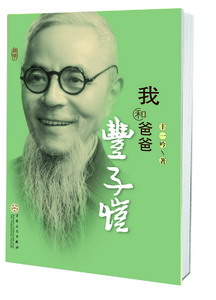

(本文摘自《我和爸爸丰子恺》,丰一吟著,百花出版社2008年10月第一版,定价:35.00元)