一如瓦里斯科在评价《东方学》时所言,萨义德提出了正确的问题,但或许没能给出正确的答案。……(不过)后殖民主义并不诉诸强力的解构,而是借助迂回的建设,以求在东西之间开辟一方催生多种可能的空间。这大概是人们

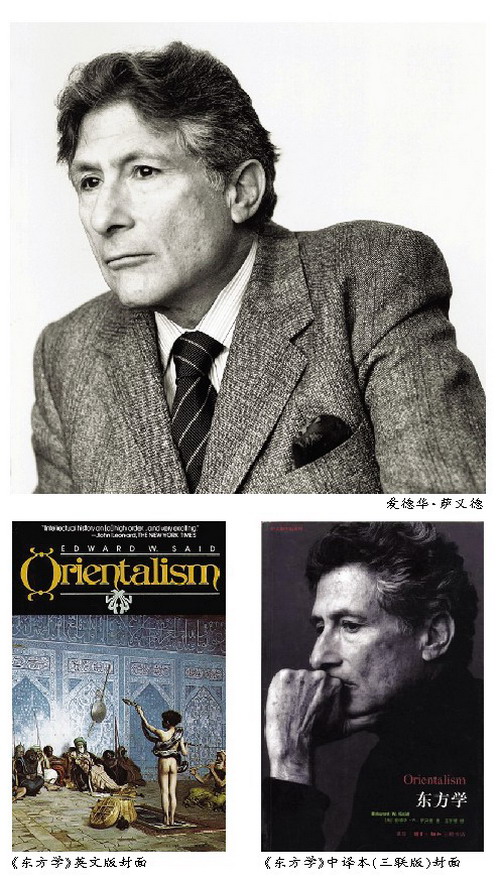

以一己之力,单枪匹马开创一个学术新时代,在当代学者中间,除福柯之外,非萨义德莫属。与福柯不同,萨义德一生都置身于东西方语言、文化和认同的交错之中而“不得其所”(out of place)。他生为阿拉伯人,却是基督徒,他既为巴勒斯坦人辩护,也声援被穆斯林世界追杀的拉什迪。在他立身扬名的美国,一些西方人和犹太人斥之为“恐怖分子”,而在他难以割舍的中东,极端分子却将他列入“黑名单”。正是这些复杂的政治经历和多重的文化身份,才造就了萨义德的个性与学术。

2007年,萨义德去世四年之后,欧美学界又推出了两本重量级回应之作:《为西方辩护:萨义德〈东方学〉批判》和《解读〈东方学〉:说过的和未曾说过的》。

作为一名学者,萨义德让更多人铭记的还是那本给他带来世界声誉的《东方学》。该书自1978年问世以来,三十年里给学术界带来的冲击远非一句话或一本书就能说清楚。且不论此书开启了所谓的“后殖民时代”,单是那些颇具冲击性的概念,如“他者”、“表述”、“殖民话语”、“东方主义”等就给人们留下了足够的阐释与批评空间。2007年,萨义德去世四年之后,欧美学界又推出了两本重量级回应之作:《为西方辩护:萨义德〈东方学〉批判》(Defending the West. A Critique of Edward Said’s Orientalism)和《解读〈东方学〉:说过的和未曾说过的》(Reading Orientalism: Said and the Unsaid)。前书的作者是一位长期生活在欧洲的巴基斯坦世俗主义者,曾出版过《我为什么不是穆斯林》一书,在西方和伊斯兰世界引起不小的轰动。可能是出于人身安全的考虑,作者在出版此书时使用了“伊本・瓦拉克”(Ibn Warraq)这个取自9世纪阿拉伯怀疑论者穆罕默德・瓦拉克的笔名。伊本・瓦拉克在书中指责《东方学》不仅随意曲解许多西方学者的著作,而且还从整体上对西方文明作出了颠倒黑白的表述。为了对《东方学》中的“西方主义”想像进行批驳,伊本・瓦拉克逐一举例来说明西方从古希腊时代起,就不乏接纳非西方人和接受非西方思想的胸襟。除此之外,伊本・瓦拉克还直陈《东方学》在方法论、论证的前后一致性以及历史知识上都存在严重缺陷。他甚至不客气地指出,萨义德对历史事件带有倾向性的解释以及所闹出的笑话甚至让一个初学者都感到脸红。

与伊本・瓦拉克为西方所作振振有辞的“辩护”和对萨义德所提出严厉“质疑”不同,美国霍夫斯特拉大学的人类学教授丹尼尔・瓦里斯科(Daniel Martin Varisco)在《解读〈东方学〉》中的观点则较为公允。作者首先肯定了《东方学》对近三十年来整个社会科学的巨大影响,然后客观分析了《东方学》中的偏颇与错误。比如,对中东史名家伯纳德・刘易斯(Bernard Lewis)的攻击就显得有些过于轻率和颇为勉强。再如,那些充斥在从埃斯库罗斯的《波斯人》到中世纪的《罗兰之歌》等文本里的对东方的蔑视与想像,是否可以归入近代意义上的“东方学”范畴?与其说它们是一种蓄意为之的学术建构,还不如说它们是在“种族中心主义”影响下的自然流露。不过,难能可贵的是,瓦里斯科结合萨义德一贯的政治立场强调,《东方学》的关键并不在于它所提到的那些具体史实,而在于对西方权力机制的批判。也就是说,《东方学》的文化政治含义要远远大于它的学术意义。

在对萨义德及其《东方学》所作的评论中,上述两部著作不论从篇幅还是内容上来看都颇具分量,两本书的出版无疑会进一步激发欧美学界对《东方学》及其所提出问题的关注。

萨义德在《东方学》中一贯坚持的“文化差异”意识依然有着强烈的现实意义。……全球化在凸显人类社会普遍价值的同时,也将各种地方差异传播开来。所以,全球化的程度越是加强,国家、民族和地方就越要重申它们的差异性,越要依赖于它们的身份与认同。

回到国内学界,自上个世纪90年代引入萨义德的《东方学》以来,十余年的时间里,运用《东方学》的方法和视角展开的研究已经不再仅限于文学批评领域,而是扩展到文化研究、国际关系、政治学、历史学、法学等多个学科,其影响至今方兴未艾。当然,自《东方学》首次出版以来,三十年已经过去,我们今天所处的时代与三十年前相比显然已大为不同。三十年来,全球化日益向纵深发展,东西方之间的交往也更为频繁。但是,西方对东方的认知是否因为时空的压缩而变得更加清晰?西方所营造的种种关于东方的知识话语体系是否因为学术研究的国际化而变得更加客观?同时,对大多数中国学者而言,如何在西方所编织的理论之网中寻求突破,与西方形成一种真正的对话,凡此种种问题并不会因为一个“平坦”的世界出现而烟消云散。我们所看到的是,在全球化飞速发展的今天,对自我身份的强调反而加剧了,一种建立在承认之上的认同政治要求人们在政治、经济、文化等领域去获得自主性。

从这一点来说,萨义德在《东方学》中一贯坚持的“文化差异”意识依然有着强烈的现实意义。在《东方学》及萨义德的早期思想里,“差异”的提出显然是为了表达一种激进的政治倾向,它过分强调了非西方在面对西方文化霸权时的自我意识和民族特性,给人留下一种非此即彼的印象。不过,后期的萨义德似乎认识到了自己这一理论的缺陷,“差异”因而不再意味着彼此的对立或隔阂,而是成为相互交流与理解的起点。在1993年出版的《文化与帝国主义》中,萨义德如是说到:“忽视或低估西方人和东方人历史的重叠之处,忽视或低估殖民者和被殖民者通过附和或对立的地理、叙述或历史,在文化领域中并存或争斗的互相依赖性,就等于忽视了过去一个世纪世界的核心问题。”据此,他又指出:“文化远远不是单一的、统一的或自成一体的。它们实际上含有的‘外来’成分,‘异物’和差别等比它们有意识地排斥的要多。”在这里,萨义德一方面仍将“差异”视作认知东西方关系的关键概念;另一方面,他也看到,这些差异恰恰成为联系东西方的基础,而正是基于这些差异,东西方才能够在“求同存异”的原则下影响和塑造着彼此的历史与文化。

后殖民语境下的差异概念,使我们在面对“全球同质化”问题时,不再显得那么困惑和茫然。今天,全球化在各个领域的迅猛展开无疑会让东西方更加趋同和相似,但是,透过表面上的一致性,我们应该看到,这种同是一种预先保留了差异的同,而不是一种消除了差异的同。因为时至今日,全球化已经不可能像其当初那样为所欲为或无孔不入,全球化的某些事项显然无法自由穿越国家或地方的种种权力机制,它只有与后者进行协商才能够得以成行。换句话说,全球化在从一处扩散到另一处时,已经发生了意义上的重新设定。因此,全球化应当被看做是一个辨证的过程,这种辨证性体现在趋同与差异之间的作用与反作用上,其结果并不必然总是朝着同质化方向的一系列变迁,甚至可能是一种完全相反的趋势。也就是说,全球化在凸显人类社会普遍价值的同时,也将各种地方差异传播开来。所以,全球化的程度越是加强,国家、民族和地方就越要重申它们的差异性,越要依赖于它们的身份与认同。全球化因而会带来认同政治和文化多元主义的复兴。这样的一种全球化或许正是人们所期望的。

西方的学术权力依然在以下两个方面有着深刻体现。首先,东西方学术之间存在一种结构上的不平等……其次,西方支配着国际学术交流的语言(主要是英语)……可见,若作到双向和对等的交流,东西方学者还需要长期的努力。

在《东方学》中,萨义德还提到了知识与权力的共谋关系,这一问题今天看来同样具有现实意义。按萨义德观点,西方的学术研究中并不存在对纯知识的客观追求,所谓的“求真”意志无法避免权力对知识的操纵与掌控。回顾西方各种知识体系的确立,我们可以看到,它一方面是西方自我认知的结果,另一方面也是在与非西方的接触与比较中完成的。特别是近代以来,伴随着海外扩张的推进和殖民主义的兴起,西方得以近距离地面对各种异文化并对之展开描述与研究,也由此开始了对世界的“发现”。在这一过程中,传统的学科与知识体系―――文学、历史学、地理学、博物志等,得到了丰富与扩充,而人类学、民族志、比较语言学等新兴学科也借机建立起来,成为西方学术研究的重点。需要指出的是,这些新学科在研究方法上遵循了一种相似性原则,其目的旨在发现异文化与西方文化之间的相似性,而不是去探究两者何以不同的深层原因。这样,各种异文化就很自然地被看成是西方文化这一不变原型的种种变体,它们只有进入以西方为中心的评介体系,才会彰显其内在价值。

西方知识体系进展中所表现出的这种将自身独立于外部世界的权力,因后来各种“社会科学”方法的确立而变得更加坚不可摧。它不仅使西方由于独享“科学”的方法而对自我知识的客观性深信不疑,也大大影响和改造了非西方的知识体系。一种普遍的观点是:学术文化正是非西方国家所缺少的,即使它们拥有学术文化,它们也将成为西方的研究对象,因为未经西方语言所描述的学术文化,显然是不成熟和不可靠的。与此同时,凭借着强大的学术生产能力,西方能够把各种知识话语进一步输出到非西方,不但引导后者的学术取向,甚至为后者挑战西方提供了智识上的支持。一个常见的吊诡之处是,非西方学者在批判“西方中心主义”的霸权时,借重的恰恰是来自西方的理论。

今天,在国际学术交流不断深入的背景下,东西方学者正有意识地致力于构建一个更为客观的相互理解的环境。但是,西方的学术权力依然在以下两个方面有着深刻体现。首先,东西方学术之间存在一种结构上的不平等,印度学者迪皮什・查克拉巴蒂(Dipesh Chakrabarty)称之为“无知的不对称性”(asymmetry of ignorance),意指西方可以对非西方的知识和经验保持无知或漠视的态度,非西方却不能。其次,西方支配着国际学术交流的语言(主要是英语),这不仅因其支配交际手段而严重影响东西方对话的效果,而且主导着国际学术的研究趋势。可见,若作到双向和对等的交流,东西方学者还需要长期的努力。《东方学》中的一些洞见,也许会为此贡献一种思路,尽管它们有时可能是激进的或引发争论的。

一如瓦里斯科在评价《东方学》时所言,萨义德提出了正确的问题,但或许没能给出正确的答案。不可否认,萨义德在《东方学》中所倡导的后殖民主义并不能解决第三世界与西方之间可能出现的一切文化政治问题,也不是用于理解双方关系的唯一理论。但是,后殖民主义对差异的高度关注,对权力近乎痛恨的批驳,使人们在探索这个纷繁杂芜的世界时,会多一份冷静与反思。与其同宗后现代主义不同,后殖民主义并不诉诸强力的解构,而是借助迂回的建设,以求在东西之间开辟一方催生多种可能的空间。这大概是人们在三十年后重读《东方学》,还能从中汲取灵感的原因吧。