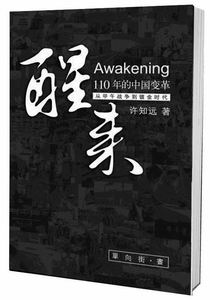

《醒来:110年的中国变革――从甲午战争到镀金年代》,许知远著,湖北人民出版社2009年3月第一版,28.00元

《醒来:110年的中国变革――从甲午战争到镀金年代》,许知远著,湖北人民出版社2009年3月第一版,28.00元“祖国,于我是一个难以表述的国家。”这句话是V・S・奈保尔爵士说的。

奈保

许知远出生在中国,6岁从江苏灌南县迁到北京,从此就没有离开过这个城市,不过,在知识和精神的意义上,他一直在“中国”以外的地方流浪。这是一个以忧伤为标贴的青年人,在25岁那年,他成为了《经济观察报》的主笔,并以一系列的国际观察评论,成为年轻的“全球化一代”的代言者。不过,在相当长的时间里,他对中国的感性认知仅仅局限在文本上。尽管少年盛名,他却始终有着一种莫名的焦虑与挫败感。

有一年,《新周刊》的张海儿为许知远拍照,让他打着一把大伞站在书房里。洪晃看到后说,“对,那像是他干的事儿”。

也是从30岁那年起,许知远开始用脚行走中国,用眼睛观察中国,在过去的两年多里,晨雾暮雨中,他到达了众多的城市和乡村,从东北的漠河到西南的腾冲。作为他的朋友,我能真切地感受到发生在他身躯内的那种变化。这本《醒来》是他对自己的祖国的一次宏大审视。它出版于共和国成立60周年、五四运动爆发90周年之际,正是这位国之青年在思想上的一次贡献。

已经有相当长的时间了,中国的知识分子对自己的国家充满了强烈的陌生感。

有时候,它只好被符号化,譬如大红灯笼、对襟青布衫、李小龙功夫、梅氏京剧或高高的紫禁城,而后来的年轻人是无法真正走进这些“古董”里去的。

这是一个很难被责备的事实。因为从1840年之后,中国的进步被强制性的纳入到了另外一个话语体系之中,甚至,我们使用了千年的货币白银,也被黄金和后来的英镑美元所替代了――中国和印度曾经是全球最大的两个白银帝国,而始建于19世纪60年代前后的金本位制则颠覆了国际贸易的秩序。当今中国知识分子所有正在思考的命题,如民族、法治、经济、科学,乃至国家,都是近一百年间才形成的概念。在此之前,民族的意思是“非我族类,虽远必诛”,科学无非就是“天工开物”和“格物治知”,而所谓“家国天下”,则是“率土之滨,莫非王土”。当世界开始变得有边界,当国家权利开始需要制衡,当经济进步成为社会发展的主轴之后,中国知识分子对国家的思考则在一次次的革命与烈火中断续而进,缓慢、矛盾并充满了灾难感。

有时候,你会对进步的缓慢失去信心,有时候,你会坚信所有的苦难都是值得的,而更多的时候,你仅仅是焦虑,一个人的自然生命显然无法与这个古老国家的缓慢步伐所一致,所以,伟人有“一千年太久,只争朝夕”的焦急,而最终才自嘲说,他所能改变的,无非是北京郊区的几个村庄而已。

许知远对现当代中国的追踪是从一八九四年夏天的甲午战争开始的。那是一场让帝国蒙羞的惨痛记忆,所谓“一战而人皆醒矣”、“唤起吾国四千年之大梦,实则甲午一役始也”。百年以降,在山东威海刘公岛上静静陈列着的被打捞上来的北洋船舰碎片,曾经是无数青年反省国家兴衰的起点――我至今记得十六年前当我到达那里时,心麻如木、欲语无声的心情,许知远也是如此,他从这里出发,途经洋务运动、立宪运动、民国草创、五四运动、南京统一、西安事变、抗日战争、解放战争、抗美援朝、大跃进、文化大革命,再到最近三十年的改革开放,百年中国的曲折演进,一路跌荡前行,似有无数悬念仍未揭开。

许知远在寻找复兴的答案。且不论其江山指点是否正在痛痒处,仅仅是他在文本构架上的抱负已是让人憧憬。自四百年前的明亡清兴之后,除了顾炎武、梁启超等极少数人,中国知识分子长期丧失了对国家进步的整体叙述能力,我们一直无法用坚定的、富有独立精神的话语体系来构筑国家文本。许知远在本书中引用了《财经》杂志主编胡舒立的一个观点――改革是个日益复杂的过程,勇气与努力或许是5年前的中国新闻业最值得珍视的品质,但如今,更为重要的品质是“判断力”,即在越来越复杂的环境中,如何作出准确的判断,已成为最大的挑战。

《醒来》对于许知远来说,还不是一个终结式的作品,却是这个70年代的中国青年走出书斋的一次勇敢尝试。

我看见他,打着伞,像和尚一样地穿越这片生兹在兹、却难以表述的大地。