国家珍贵古籍特展吸引观众驻足,留连忘返

国家珍贵古籍特展吸引观众驻足,留连忘返

中华文化源远流长,是世界上唯一未曾中断的文化,具有举世公认的重要地位和影响,其中很重要的原因,就是我国拥有浩瀚的古籍文献。中华古籍文献历史之

正在国家图书馆举办的入选第二批名录国家珍贵古籍特展,最早的一件珍贵古籍书于公元399年,驻足这件藏品前,仿佛与1610年前写就这篇文字的先贤,穿越时空,进行对话,相信所有来看展览的人都会有这样的感受。

在拥有1610年历史的藏品前,我们会更懂得珍惜,让这些藏品在更多目光的关注下,在更多颗心的呵护下,走得更远,走向下一个1600年。

国家图书馆馆长国家古籍保护中心主任 詹福瑞

写本时代文献展品巡礼

2009年6月9日,国务院批准并颁布第二批《国家珍贵古籍名录》和第二批“全国古籍重点保护单位”,6月14日―7月3日入选第二批《国家珍贵古籍名录》的97家收藏单位的300件珍贵古籍在国家图书馆新馆的“国家珍贵古籍特展”上与公众见面。展览的文献展品部分包括先秦两汉简牍、写本时代文献、宋元善本、明清善本、明清稿抄本、佛教典籍、地方志、舆图、拓本与钤印本、少数民族文字文献等十个单元,其中“写本时代文献”是最具特点的单元之一。

在中国书籍史上,魏晋南北朝隋唐五代时期称为“写本时代”。这一时期的前期,纸和简帛并行。随着造纸术的不断成熟,东晋桓玄下令以纸代替竹木简,纸张日益成为最为常用的日常书写载体。晚唐时期,雕版印刷术兴起,为书籍的发展带来了革命性的改变,但这一新技术在五代以前还没有全面流行。雕版印刷发展初期,主要用于印行佛教文献。这次名录入选了西安博物院珍藏的两种珍贵的陀罗尼刻本,是早期印刷术的实物例证。纵观魏晋至五代,书籍大多以纸质写本形式传播于世,因此学术界称之为中国书籍史上的写本时代。

写本时代流传下来的书籍和文书数量很少,主要有敦煌遗书、吐鲁番文书及其它少量传世或出土的文献,因而弥足珍贵。其中的官私文书是中古历史与文化研究无可代替的珍贵文献,四部典籍则因其抄写年代更为接近原著时代而备受重视,而古佚书籍的发现更为学术研究带来了新的资料和新的问题,大量的佛经更是当时社会佛教兴盛的写照。

“国家珍贵古籍特展”从入选第二批《国家珍贵古籍名录》的145部珍贵写本时代文献中精选出19件敦煌吐鲁番文献,展品包括了多种类型,全面展示了写本时代我国古典书籍的方方面面。

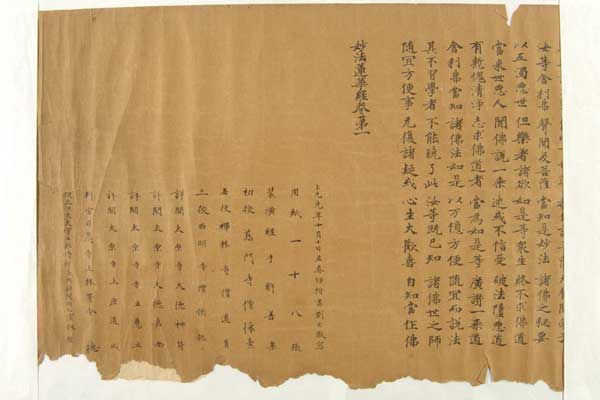

北凉神玺三年写本《贤劫九百佛名品》――最早的敦煌遗书之一

展品中有明确纪年的最早的一件是北凉神玺三年(399)写本《贤劫九百佛名品》。《贤劫九百佛名品》这个题名是根据卷端题名确定的。自东晋以来,唱礼佛名、祈求忏悔灭罪的法会颇为盛行,陆续翻译、编纂了《贤劫千佛名经》、《佛名经》等多种佛名经典。佛名忏悔、佛名忏礼在敦煌也非常盛行,沙州归义军节度使张承奉曾下令沙州境内“诸寺礼忏不绝,每夜礼《大佛名经》壹卷。”敦煌藏经洞留下如此多的《佛名经》,印证了古代敦煌地区佛名礼忏的盛行。此外这部写经的抄写时间是北凉的神玺三年,也就是公元399年,这件敦煌遗书跨越了1600多年的历史时空与我们见面。我们知道,有纪年的最早的敦煌遗书是藏在上海博物馆的393年王相高抄写的《维摩诘经》,而这件比它仅晚6年,属于最早的敦煌遗书之一。

曲折的递藏经历――敦煌遗书的早期流散品

这件敦煌遗书有着曲折的递藏经历,曾经廷栋、张广建收藏。

王道士发现藏经洞后,不时地拿出一些书法精美的佛经写卷和漂亮的绢画送给当地的官绅,以提高自己的地位。甘肃地方官绅有许多人都接受过王道士的经卷赠品。

廷栋是满洲镶黄旗人,1906年秋署理甘凉道道台,曾从王圆禄手中得到一些写经。1908年,廷栋任安肃道道台,曾奉命监督劫余敦煌遗书东运北京。1909年,伯希和在北京向罗振玉等中国学者展示了他所得的敦煌写本,随后罗振玉建议清朝学部给护陕甘总督毛庆蕃拍发电报,命他将藏经洞剩余遗书收购并解运北京。毛庆蕃令安肃道道台廷栋处理此事,廷栋令人会同王圆禄一起清点藏经洞遗书。1910年5月,藏经洞剩余的8000余卷敦煌遗书装满18只箱子,装载6辆大车,开始东运历程。从这批遗书出洞那一刻起,就不断发生官员乡绅哄抢盗窃、押运人员监守自盗的事情。廷栋自然也不会两袖清风,途经肃州时可能得到了不少写经。

1913年廷栋从商,数年之间成为肃州首富,但财富给他带来了杀身之祸。1917年,甘肃发生了一次宗社党组织的兵变,处理善后事宜的官员诬陷廷栋参与兵变,将其处死,抄没了所有的家产。廷栋旧藏敦煌写经也被张广建等人瓜分。

张广建(1864-1938)是安徽合肥人。因善于奉迎,深为袁世凯所赏识,逐渐成为袁的心腹。1914年受袁世凯委派,出任甘肃都督兼民政长,掌握甘肃的军政大权。1927年后张广建离开军界,寓居天津。抗日战争时期,回到安徽合肥老家,因拒绝汪伪政府的任命,遭到迫害,1938年在逃难途中去世,终年74岁。这件遗书大概就是在1937年以后转到吴氏手中,吴家兄弟分家时被拆,后分两次入藏安徽省博物馆。

敦煌与吐鲁番――丝绸之路的两座重镇

一部写卷往往都写有题记,记载写经者、写经目的、写经时间、写经地点等等。这部经书也有这样的题记:“神玺三年太岁在卯,正月廿日,道人宝贤于高昌写此千佛名,愿使众生礼敬奉侍,所生之处,历奉千佛。”

这则题记透露了敦煌遗书来源的信息。写经人是一位法号宝贤的僧人,写经的地点是高昌,也就是吐鲁番。一般来讲,敦煌遗书有两个来源,一是敦煌本地抄写的,二是从外地传入的。这件敦煌遗书就来自于距离敦煌一千公里之外的吐鲁番。敦煌和吐鲁番都是丝绸之路上的绿洲城市,同为丝绸之路的必经之路,两地古代交流非常频繁,所以这件在吐鲁番抄写的经书会带到敦煌。

正如这件《贤劫九百佛名品》所展示的那样,吐鲁番与敦煌有着深刻的联系。19世纪末至20世纪初,来自英、德、日、俄等国的探险家、考古学家在我国新疆吐鲁番地区发现了大量从晋代至元代的文献资料,人们称之为吐鲁番文书。从20世纪50年代以来,中国考古学者进行了系统、科学的发掘,也获得了大量的文献。吐鲁番文书涵盖了符牒、籍帐、契券、书牍和四部古籍等多种类型,涉及政治、经济、军事、民族、宗教、文化、科技及中西交通等各个领域,是研究中国时期高昌、西域和中原王朝历史的珍贵文献资料。

敦煌与吐鲁番同为丝绸之路上中外文化交流激荡的重要场所,敦煌遗书与吐鲁番文书有其相似性与互补性,因此学术界习惯将二者并称。

本次展览也展出了两件吐鲁番文书。其中一件是阚氏高昌写本《易杂占》。阚氏高昌是460―491年存在于古高昌地区(今吐鲁番)的割据政权,开国君主为阚伯周。高昌居民以汉族为主,国家制度大抵脱胎于汉晋,尊奉佛教。这件文书是1997年清理吐鲁番鄯善洋海1号(97TSYM1)墓葬时出土的,墓主是一个名叫张祖的官员。这件文书比一般的吐鲁番文书长,共88行,每行约23字。《易杂占》是依托《周易》的通俗化的简易实用占卜书,其性质与易学并没有太大的关联,而是属于杂占类。这件文书背面是有关历日与择吉的文献,也是难得的历法史和数术史资料。它与儒家典籍《论语》、《孝经义》一起单独放置,这对于我们了解阚氏高昌时期的易学、占卜和社会风貌有极为重要的价值,也可以帮助我们理解北凉及阚氏高昌时期学术文化的渊源。

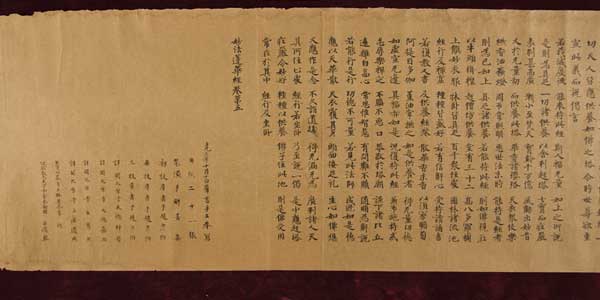

另一件是高昌建昌五年(559)比丘义导写本《妙法莲华经》。这件文书文字与现在流传的通行本多有不同,因此有一定的校勘价值。它是1980年吐鲁番文管所对柏孜克里克洞窟进行清理、维修时获得的一批文书中的一件。据经尾题记,这件佛经是为“白衣弟子康得受”修功德而写,写成后供奉在寺院,这个寺院应该就是柏孜克里克早期的佛寺。由此可推断,柏孜克里克佛寺的开凿当在建昌五年(559)以前的高昌王国前期。这是研究柏孜克里克佛寺开凿史的关键文献。

东阳王元荣写经――敦煌书法嬗变的原因

北魏普泰二年(532)写本《维摩疏》,为东阳王元荣写经。

北魏时期,国家带动全民信仰佛教,其间虽然发生了太武帝拓拔焘灭佛事件,但对佛教的发展影响并不大。北魏孝昌元年(525),宗室元荣出任瓜州刺史,四年后晋封为东阳王。元荣统治敦煌地区20余年,团结敦煌豪右,使境内获安。其间大兴佛事,在莫高窟掀起了造窟高潮,特别有名的是美轮美奂的285窟,它是北魏石窟的代表性作品。他还出资抄经两百多部,这次展出了上海图书馆藏的《维摩诘经疏》就是其中之一。它的题记非常重要:“大代普泰二年岁次壬子,三月乙丑朔,廿五日己丑,弟子使持节散骑常侍都督领西诸军事车骑大将军开府仪同三司、瓜州刺使东阳王元荣,惟天地妖荒,王路否塞,军(君)臣失利,于兹多载,天子中兴,是得遣息叔和诣阙修更。弟子年老疹患,冀望叔和早得回还,敬造《维摩疏》百部供养。”这个写经题记透露了一些信息,因为战乱,敦煌与中原的联系时断时续,现在战乱平息,元荣派自己的儿子到京师联系,自己年老多病,希望儿子平安返回。

这件遗书的书法也是非常值得研究的,我们知道敦煌历史上曾经存在几个写经机构,每个写经机构拥有一批书手,每个书手的字体虽然存在着一定的差别,但因为他们师从同一位老师,使用的纸和笔也是相同的,因此同一个写经机构的经书就呈现出独特的外部特征,从而能比较容易地与其他写经机构的作品区别开来。而不同的写经机构的书体,尽管时代有时只相差几年或十几年,但却可能呈现出截然不同的风貌。

印鉴―敦煌遗书真伪鉴定的途径之一

德化李氏凡??珍藏

德化李氏凡??珍藏

这件遗书卷尾钤有“木斋审定”印鉴,“木斋”是近代史上著名政治人物和藏书家李盛铎的号。李盛铎是光绪进士。世代藏书,到他手上时积聚至9000余部、58000余册,其中宋椠元刊约300部,明刊本2000余部,稿抄本2000余部。与叶恭绰、罗振玉、傅增湘并称近代四大收藏家。他的藏书一部分为北京大学图书馆购藏,另一部分美国哈佛大学图书馆以六万美金掠去。

1909年,清学部责令将劫余写卷悉数押运北京。可是写卷到京后,押运官新疆巡抚何彦升的儿子何鬯威却直接将写卷运到自家老宅的后院,随后与岳父李盛铎等一起挑出精美的卷子据为己有。为了掩盖数目的缺失,他们将普通写卷撕为数段充数。剩下的卷子之后入藏京师图书馆。1935年,李氏藏卷被其子女以8万大洋的价格卖到了日本。民国以后,社会公认李盛铎藏卷是最好的敦煌遗书。因而很多造假者为了提高售价,多钤李盛铎“木斋审定”、“德化李氏凡将阁珍藏”及“木斋”等印,冒充李氏旧藏。

由于敦煌写本的巨大文物价值,奇货可居,于是便有人仿冒伪造,牟取暴利。伪卷的制造者,目前我们能够确知其姓名的,只有天津的陈益安,他是李盛铎的外甥。陈氏伪造技术精湛,据说“他对古旧书伪造上有两种技术特长:其一,仿唐人写经,其书体精美逼真。其做法是,用由敦煌盗出之唐人写经纸和旧墨及其书仿之,以假乱真程度实难查出破绽。其二,用印色钩摹藏书名家之印字框逼真。”

一般认为,经过各种渠道,辗转流入各地的中小图书馆、博物馆或私家手中的敦煌写本,由于来路不一,构成复杂,存有伪本的可能性较大。这件敦煌遗书因钤有李盛铎的印鉴,其真伪备受研究者的质疑,我们认真比对其他元荣写经,风格一致,应该是真品无疑,而其印鉴的真伪则有待专家继续鉴别。

隋唐两代皇后写经――宫廷写经的代表

名录号2431妙法莲华经

名录号2431妙法莲华经

名录号2440妙法莲华经

名录号2440妙法莲华经

天津博物馆藏的隋开皇九年(589)写本《大楼炭经》,根据题记是独孤皇后为法界众生所造的一切经。一切经即大藏经,是佛教经典的总汇。隋文帝因少时曾受智仙的养育,即位后即诏令全国,复兴佛教。在位期间度僧23万人,立寺3792所,写一切经46藏、132086卷,修故经3853部。正是在这一背景下,独孤皇后遂有写一切经之举。独孤皇后谦卑自守,识达古今,辅佐文帝,治理朝政,故而宫中称为二圣。本件展品则是隋代皇室写经的代表,可与唐代宫廷写经两相对照。

展览还展出了两件唐代宫廷写经,分别是唐上元元年(674)和唐上元三年(676)写本《妙法莲华经》。据卷尾题记,这两个写卷均由政府机构的书手抄校,尚舍奉御或工部侍郎监造,为典型的唐代宫廷写本。写卷书法庄重劲秀,虽历千载,犹如新写,堪称举世珍本。据史料记载,武则天在其母去世后,曾下诏写《妙法莲华经》和《金刚般若波罗蜜经》各三千部,为其母祈福。这批写经在敦煌遗书中存有五十余件,这两件即出自其中。

武则天的母亲杨氏(579-670)出身关陇地区的望族,是隋朝宰相杨达的女儿。武士?原配相里氏去世后,由李渊作媒,她以近40岁的年龄嫁到武家,成为武士?的续弦。杨氏嫁到武家后生了三个女儿,武则天是她的次女。武则天12岁时丧父,母亲一直寡居,母女相依为命。

唐高宗咸亨元年(670)杨氏去世,武则天追封她为“太原王妃”,按王妃礼制修建杨氏墓冢。之后下诏抄写《金刚般若波罗蜜经》、《妙法莲华经》,颁赐天下州郡大寺安置供养,以为祈福。

三校四审――现代出版审校制度的源头

敦煌写经可分为官抄本和民间抄本两类。在唐代,官抄本非常盛行,朝廷专设秘书省、修文馆、弘文馆、集贤书院、史馆等负责图书的编著、抄写和发行,在这些机构中有拓手、书手、画手、装潢手等专业人员。从当时宫廷写经的题记来看,其成书时间虽前后相差六七年,但记载的责任分工几乎完全一致,署名顺序也没有前后颠倒的情况。依次是:写经时间、经生姓名、用纸张数、装潢手、初校、再校、三校,接着是四级详阅、判官、监制。

三级校对由书手或僧人担当,主要是校对文字正误。这与当今出版界的校对制度有异曲同工之妙。详阅犹如现在的审读或通读,详阅人大都是通晓经典的高僧。列名详阅的太原寺大德神符、大德嘉尚、慧立、上座道成均为玄奘大师的弟子,都是当时闻名遐迩的高僧。慧立也是《大慈恩寺三藏法师传》编纂者之一。太原寺即东都教义坊武则天之母杨氏旧宅舍所改建的寺院。三级校对和四级详阅制度,对图书的正确传世有重大作用,对今天的图书出版事业也有现实借鉴意义。担任这两件写卷装潢手的解善集,是唐高宗时期长安著名的装潢手。敦煌写卷由解善集装潢的有36卷,其中有的写卷署名“解集”,应为解善集的简称。判官均由有学问的政府官员担任,并代表政府主持抄经事宜。

纸张染黄――古代书籍保护的方法

这两件写卷所用的纸张均经过染黄处理,也就是经过了“入潢”工艺的处理。所谓“入潢”,即用黄檗将纸染成黄色。东汉刘熙《释名》中说:“潢,染纸也。”这说明东汉时已经有了染纸技术。为什么用黄檗将纸染黄呢?这有两方面原因:其一,古人崇尚黄色。按五行五方五色观念,五行中土居中,其色黄,故而以黄为中央正色。使用黄、白等颜色的纸张书写,有时也用来区别贵贱等级。其二,黄檗可避蠹杀虫。北魏贾思勰《齐民要术杂说》第三十“染潢及治书法”中,详细叙述了染潢技术。可以说,我国的染纸技术在北魏时期已经成熟。到了唐代,黄纸的应用更为普遍,不但诏书、官府文书、榜贴用黄纸,佛道类经典也使用黄纸。北宋赵希鹄《洞人清录集》中记载:“硬黄纸,唐人用以书经,染以黄檗,取其避蠹。”敦煌出土的唐人写经有使用硬黄纸抄写的。

供养经与流通经――藏经洞封闭原因新探索

一般来说,每个寺院都有藏经的地方,所藏佛经大致有两种情况:一种是由政府颁赐,或请人抄写,或自行抄写,这类佛经主要供僧人诵读,往往求全求备,典藏于寺院的藏经楼,属于流通经;另一类是教内外人士祈求福报,追荐亡灵,或者是做其它功德而发愿书写的经卷,多为小经或单卷,主要是用于佛前供养或秘藏在特殊的地方,如石龛、石窟等处。两者虽都是寺院藏书,但是在功能上却存在着不同。据此,武则天为母亲祈福所写的三千部《金刚经》和《妙法莲华经》应属于供养经,而独孤皇后所写的一切经属于流通经。流通经在残破之后,也可能变成供养经,供养在佛塔、石龛和石窟等处。正是基于这种认识,苏州戒幢佛学研究所文正义研究员独辟蹊径,对藏经洞封闭的原因提出新的解说,认为藏经洞的文物文献为佛教供养法物,既然是供养经,藏经洞的封闭应是敦煌本地佛教教团内部决定的结果,与外来势力压迫无关。

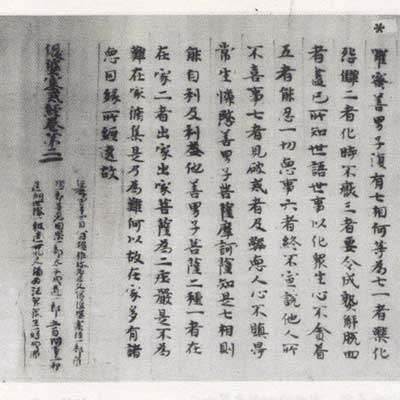

楹雅珍写《优婆塞戒经》――版本演变的活化石

《优婆塞戒经》

《优婆塞戒经》

本次展出的上海图书馆藏南北朝写本《优婆塞戒经》一件,它是楹雅珍追荐亡父而写。敦煌遗书中楹雅珍写本除此之外,还有5件,它们分别是北京大学图书馆D083(卷第二)、英国图书馆S.4162(卷第三)、S.4570(卷第六)、甘肃省博物馆005(卷第十)、法国国立图书馆P.2276(卷第十一)。楹雅珍写经为研究十一卷本与七卷本之间的关系提供了重要实物例证。

法国国立图书馆P.2276号表明,这五件楹雅珍写《优婆塞戒经》应属于十一卷本,而且是根据七卷本改装的。

明显的例证有三个:

北京大学图书馆D083号的经文与题记之间竟然没有尾题,只是在题记后面以另外一种笔迹添补了“卷第二”三字。

英国图书馆S.4162号尾题“优婆塞戒经卷第三”中的“三”字原本应作“二”,最末的一笔横划是后来添加上去的,添改痕迹非常明显(见上图)。

法国国立图书馆P.2276号尾题“优婆塞戒经卷第十一”中的“十一”原应是“七”,末笔的“一”划显然也是后加上去的。

这种存在明显改动的迹象,是以配补修复旧的写经来作功德的明确证据。这种做法在中国古代非常盛行,晚唐五代敦煌三界寺道真补经就颇为有名。道真是五代宋初敦煌三界寺的一位管理佛经的僧人,他在典藏佛经时,发现许多年代久远的写经都损坏或缺失了,于是就发起了一个大规模的修补佛经的活动。有的研究者即认为敦煌藏经洞即与道真补经活动密切相关。修补旧的佛经与改装旧的佛经尽管都是属于旧本新用,然而两者还是有些微的差别。

与楹雅珍写经性质更为接近的是隋炀帝利用南方经典造宝台经藏的活动。据《隋炀帝宝台经藏愿文》,隋炀帝曾利用平定南朝时所收集的佛典,整理排比,修造皇家经藏。那么,隋代民间百姓抄经作功德,利用收集来的旧卷,重新改装,也就并非难以理解了。

楹雅珍写经,字体风格一致,隶味较浓,应该是同时代抄写的。这些写经既然是利用旧抄本改装,那么其最初抄写经文的年代应早于题记所显示的仁寿四年。上海图书馆091题记中未署年月,启功先生鉴定为六朝写经,并在包首上题签:“六朝写经卷元白启功题?”。启功先生是海内外公认的敦煌遗书鉴定专家,早在青年时期在名家指点下鉴赏古代书画作品的同时,就有机会看到了大量的敦煌写卷,正如其自述所云“生平所见唐人经卷,不可胜计”,因而练就“火眼金睛”,他鉴定该写经的时代为六朝是完全正确的。《甘肃藏敦煌文献》和《北京大学藏敦煌文献》的编者在断代时则均定作隋代,这显然是受仁寿四年题记的误导所致。敦煌写本的断代是一个非常复杂的问题,需要从文本内容、纸张、书法、避讳、题记、形制等诸方面综合考察,如果仅从题记来做判断,难免失之偏颇,未足凭信。

结语:本次展览展出的写本时代文献,每一件都蕴含着丰富的中古时代社会历史各个层面的信息,都是我们追寻祖先遗迹的绝佳媒介。透过它们,我们可以看到千年以前从王公贵族到劳苦大众的生活。他们的信仰,他们的感情,他们的写作方法,他们的日常生活场景,仿佛跨越了千年的时空,都活生生地呈现在我们面前。用心去体会这一次展览,体会每一件展品,就是一次与古人的心灵对话。