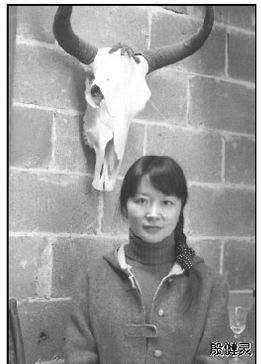

初见殷健灵,是数年前北京初冬的一个薄暮。她裹素衣,有着江南女子特有的温柔恬静。有聚会的场合,她也是安静的一个,不事张扬,也不会展露咄咄锋芒,这与她直逼人心的锐利文字形成了鲜明对比。

说“锐利”,

比如死亡,比如失去,比如伤痛,在孩子的世界里,也有生命不可承受之重。我曾经问过殷健灵,选择并非“总是轻盈而美好”的题材,是有意的选择,还是无意为之?她却讲了一个故事。一个敏感的小女孩,从小父亲不在身边,她在一个既不能算做“上海”、也不能算做“南京”的与世隔绝的生产钢铁的地方长大,“我出生在上海,说上海话,但我却是一个无所归依的人”,“我不是城里的孩子,也不是农村的孩子”,“仿佛一个人在夜路上孤独地走着”,所以,她写作的目的,就是“让所有的读我的书的敏感的孩子,不要像我当年一样孤独”。

殷健灵希望她的写作能够给孩子们带来“精神的支撑”,这也就注定她的写作与成人文学不一样,只是“深味这人生的悲凉”,她还想给孩子们带来“擦干眼泪的力量”。新作《千万个明天》讲述了这样一个故事,一个爸爸在一次海潮中突然消失,妈妈坚持相信爸爸仍在人间,女儿如何承担这人生中巨大的无常?

“这个故事有原型,但我想探讨的,不仅仅是‘失去’与‘拯救’的关系,而是‘承担’,少年在成长过程中的承担。面对真实的生活,人生无常,怎么样让自己坚强起来,真正的成长又是怎么去实现的。”尽管是如此“沉重”的主题,但殷健灵依然坚持她关于儿童文学的坚持:“让孩子在成长过程中认识真实的世界,但是,不要对这个世界失望、绝望,这是儿童文学非常重要的。”

殷健灵不希望把儿童文学放在一个特别单纯的象牙塔里边来进行,“儿童文学应该有张力”。幻想文学大师米切尔・恩德提出,他不认为有一种文学专门为儿童存在,对儿童文学来说,所有的主题都是可以表达的,但是,“儿童文学的特殊之处在于,你要用心去经营你的主题,让孩子可以接受和理解”,“真正好的儿童文学,很重,又很轻”。

这也许就是殷健灵将自己在苏少社推出的这套书系命名为“温暖”的原因,真正好的儿童文学不仅仅要触动孩子心灵最柔软的地方,还要能抱慰他的哭泣,温暖他的伤痛,让孩子知道,“让过去过去,让未来到来”,有“千万个明天”。但殷健灵强调的是,一定要警惕那些一句话就可以说清楚的文学作品,“真正的好小说,你是说不清它的内涵的”。

8月即将推出的新作《1937年・少年夏之秋》,写的是抗战时期这样一个乱世中的少年的遭遇,他也是被生活打入了谷底,但是凭借自己的力量返回。殷健灵说这个从去年2月份开始动笔的小说,写得非常的“苦”,这也许和选择的题材有关。

事实上,殷健灵一直不断地在写作上超越自己。从《玻璃鸟》开始,那种细腻的少女成长中身体与心灵的纠结悸动,让评论界一致看好,大家都认为殷健灵会沿着“校园”的这条线一路下来,她却不断地挑战和突破自己,从题材到写作手法。“写作如果总是重复,还有什么快乐可言?”殷健灵说。

尽管如此,殷健灵所有的作品中都隐藏着一个内核,那就是,成长中的心灵。成长在某种意义上,也意味着痛苦,意味着改变、告别和蜕变。“文学表现人性,表现人生经验。少年时代其实有无限变化的可能,一个是外界环境在变化,关键是内心不断动荡,身体也在变化,造成了巨大矛盾的冲突,是适于文学表现的空间,这个空间是很大的,我做得还远远不够。”在这样的一个空间里,殷健灵经常有她独到的人生发现,这也是她认为优秀的文学作品所必须具备的要素。比如,女孩之间隐藏得很深的嫉妒;比如,男孩对女孩的“似恨实爱”的复杂心理;再比如,女孩对优雅的年长女性的那种恋慕,殷健灵就这样一把将青春期温情脉脉的面纱扯下,袒露青春期的纠结与复杂。

其实,在2003年之前,殷健灵还是一名职场上的“干将”,有着无限光明的职场前程。2002年30岁刚出头,就是两本名牌杂志的主编,当时是40万份的发行量,当时她还获得“上海市十大文化新人”的称号。“后来终于发现,我要的不是这个”。她整整用一年时间做出了自己的选择,退出征战的职场,来到上海一家非常有人文传统的老牌报纸编副刊,其余时间专心与文学相伴。“如果身边太嘈杂的话,我可以退回来,与心灵执笔对话”,殷健灵形容,儿童文学写作已经成为自己的生活方式,让自己“纯净,丰富,安宁”。尽管偶尔应邀会在《上海文学》、《十月》客串,但殷健灵没有写成人文学的想法,“我和成人文学气味不投”,因为她不习惯成人文学那种“彻底”的气味。她得意的告诉我她的发现,“其实,写儿童文学的作家当中,百分之九十以上都是‘乖孩子’,不然,不会选择这样的文学形式”。

尽管从职场退守,她却一直在写作上坚持。“我会一直坚持经典化的写作。”儿童文学潮头变幻,但殷健灵一不为市场写作,二不为得奖写作,她只听从自己的内心。人生却待她不薄,短短几年间便摘取冰心图书奖大奖、陈伯吹儿童文学奖、《巨人》儿童文学奖等,在市场上也有了不俗的反响。很多人羡慕她的幸运,但又有多少人看到她“坚持”与“退守”后执著的付出呢?