主要译作有普希金的抒情诗,莱蒙托夫的书信集,托尔斯泰谈美术与美术家的日记,阿赫马托娃的长诗《安魂曲》,叶赛宁的组诗,老帕斯捷尔纳克(父)回忆列夫・托尔斯泰的会晤录,小帕斯捷尔纳克(子)的散文体自传《人与事》,马雅可夫斯基的剧本《臭虫》、《澡堂》以及现代派小说《O》(沃兹涅先斯基),话剧剧本,电视剧脚本以及为数众多的新作家和新作品等。1997年,俄罗斯第一任总统为表彰高莽在中俄文学艺术交流方面做出的杰出贡献,特授予他“友谊”勋章。1999年,俄罗斯科学院远东研究所授予他“名誉博士”称号,2006年俄罗斯美术院授予他“荣誉院士”称号,俄罗斯作家协会名誉会员等。

采访手记:

采访高莽的念头存了多年。2000年,在中华读书报实习的记者想约我一同采访高莽,我却错失良机,为此懊恼不已。

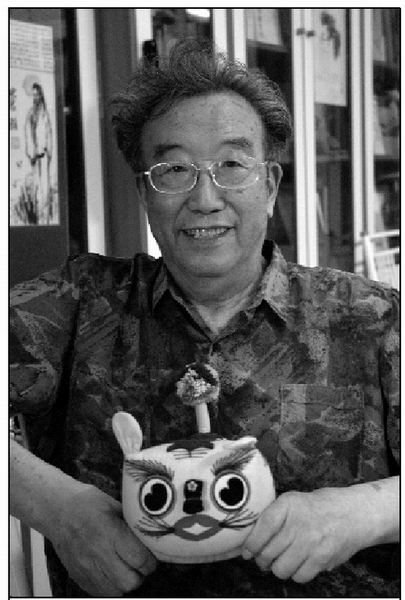

幸运的是,2005年在北京图书订货会上,我参加《俄罗斯白银时代文学史》(四卷集)发布会,遇见高莽,同时见到他优雅大方又天生让人愿意亲近的女儿晓岚。更让我意外的是,在请高老签名之后,他提出要给我画一张速写像。

“现在?画我?”我惊喜不已。活动刚刚结束,很多人围着看高莽的现场速写。我又激动又幸福,红着脸在众人围观下当了一回“模特”。

事实上,高莽除了《俄罗斯白银时代文学史》中作画名人像外,他画的更多的是普通人。“我自认为在画画上自己的手不懒,脸皮厚,不怕别人耻笑。明知真正画家在身旁,我也敢胡涂乱抹,有机会有条件就画。”在《画事拾趣》里,高莽寥寥数语勾勒出自己画画中遭遇的若干趣事、“傻事”和无奈之事。但无论经历什么,他没有舍弃手中的笔。画画虽只是业余爱好,却成为一种精神需求,滋养着他的多味人生。

若没有贯通中西的学养,他的文章大概不会这样视野开阔又胸襟宽广;若没有对中俄文化的深入了解,他的笔下大概不会有对文学以及人物如此浸透精神实质的理解。高莽何其幸运。他与这个世界沟通,可以有多种渠道,“绘画需要文化的底蕴作为基础,而有时,我觉得文字不能穷尽的,我就用图画来说;有时我觉得图画不能穷尽的,我就用文字来讲。”

这幸运是建立在他孜孜不倦的求知求学上。他很少翻译历史上已有定论的大作家的作品,他老想跟着时代走,在很多作家没有得到定论的时候,以此测验自己的欣赏水平和观察能力,判断这个人有无前途,能否成为大作家,然后把他的作品介绍给中国读者。

关于翻译,从厌恶到用心领悟

我出生在哈尔滨,1933年进入一座教会学校,同学中以俄罗斯人居多,老师也是用俄语讲课。每天放学回家我都哭,因为听不懂别人说话,憋得难受。但是在一群讲俄语的孩子中成长,我总算掌握了第二种语言。我的功课不怎么样,好玩好闹,所有的球都爱打。我们学校三楼大礼堂同时也是室内体育场,在全市都很有名气,那里经常举行社会性的球赛,而且售票,有时也举办文化活动。

我们学校出过几位著名人物,如世界级的核物理学家尤・伏尔科夫;还有彼列列申,今天被俄罗斯文艺评论界认为是拉美世界最杰出的俄语诗人与翻译家;还有好莱坞的电影明星尤尔・伯连纳,他与英格丽・褒曼合演过《真公主》、与黛博拉・蔻尔合演过《国王与我》。从我们学校出来的中国同学,绝大部分当过俄文翻译,张子勋(电影学院)、关予素(外交学院)、徐立群(中央编译局)、王汶(天津作协)、孟广钧与王澍(电影系统)等等。

我很早喜欢画画,也学过油画。虽然我的老师们只是简单地教我初步知识,我还是有点小聪明,有悟性,掌握了些绘画的基础本领。1937年普希金逝世100周年,班主任让我临摹了一幅普希金的肖像。这是我的画第一次挂在墙上,上什么课我都偷着看。那时我产生了一个想法,希望将来有一天画一个我心目中的普希金。没有想到,实现这个梦想竟花了60年的岁月。

17岁,我在当地的《大北新报》上发表了第一篇译文,屠格涅夫的散文诗《曾是多么美多么鲜的一些玫瑰》。我已经在学校读了十年书,爱上了俄罗斯的文学。屠格涅夫那首散文诗写的是他老年在法国生活时回忆过去的日子。他的文字特别优美,我喜欢美的东西。那篇散文诗很短,有一种神奇的韵律,一种音乐感,我说不清楚它给我的强烈的感受,我就试着翻译。

1945年抗战胜利后,我到哈尔滨市中苏友好协会所属的机关报《北光日报》工作,常常翻译些俄苏的诗歌散文,但我并不愿意从事翻译。我是在日本帝国主义占领的哈尔滨长大的,看到奴相十足的“翻译官”,我十分厌恶,觉得翻译是给鬼子当走狗,替统治者做事。可是优美的俄苏文学吸引着我,我就不停地翻译。当时我用过至少有七八个笔名,其中一个名字是“何焉”,我是在反问自己:“我不喜欢做翻译,为什么还在做?”

1949年初,有一天,路过哈尔滨的戈宝权同志想和当地的俄苏文学译者、研究者见见面,举行个座谈会。那时候,他名气很大,是研究俄苏文学的头面人物。座谈会没有开成,变成了他和我二人的对话,因为他开的名单,邀请的人,都是我的笔名。我已不记得自己跟这位名人都胡乱说了些什么,只记得暴露了自相矛盾的心理,我说:我不想做翻译,但又想译俄罗斯文学作品。他说:那要看给谁翻译,翻译的是什么作品。两句话解开了我心里的疙瘩,我立刻领悟了,并起笔名“乌蓝?”,即蒙文“红色的人”的意思。文字改革以后,我没有把“?”简化成“汉”字,而是简化成“汗”,因为我认识到翻译的艰辛,需要流血流汗。

《保尔・柯察金》是我的“红娘”

1947年,我翻译了根据苏联作家奥斯特洛夫斯基长篇小说《钢铁是怎样炼成的》改编的剧本《保尔・柯察金》。我第一次阅读《保尔・柯察金》这个剧本,非常震撼,知道人世间居然有这样的人。日寇在东北建立伪满政权的时候,我们好像都跟奴隶似的,受人欺凌。保尔那顽强的精神太重要了,所以我把这个剧本翻译出来了。后来这部话剧被教师联合会文工团选中公演,饰冬妮娅的演员孙杰对苏联的情况全然无知,便来到中苏友协求助。恰好由我接待了她。她向我了解作品中人物的服饰、性格以及生活的环境。我帮助她找出一些有关的资料和书籍。从《保尔・柯察金》一剧的相识、相知,后来孙杰成为我的妻子。

1956年,《钢铁是怎样炼成的》的作者尼古拉・奥斯特洛夫斯基的夫人赖莎来到中国访问,她在全国各地为青年做了多场报告,我给她担任口头翻译。赖莎得知我和孙杰的关系,便要和我们单独见一面。记得,当时她紧紧拉着我们的手,眼睛长时间观察我们的面部,然后说:“记住,我是你们的媒人。”这位“媒人”在我们的生活中起了彼此相互支持相互关爱的作用。她送给我们一张照片,照片上是双目失明的奥斯特洛夫斯基躺在病床上,赖莎守护在他身边。赖莎工工整整地在照片背面写了一句话:“祝愿你们像尼古拉微笑那么幸福。”多年后,不是我,而是我的妻子孙杰双目失明。正是当年奥斯特洛夫斯基和赖莎的深情传给了我,使我领悟到关爱亲人的意义。

我的翻译根基来自文学经典

1946年,一位从延安来的老作家指着我译的图片说明委婉地说:“你的汉文不纯……”我知道了自己的不足,奋发地研读中国文学名篇。“文革”后,有一位编辑对我说:“你的文字30年没有进步。”这句话又一次触及了我的软肋。为什么30年没有进步?语言在发展、在进步,但是我的文字还停留在原地,我的翻译方法太死板。我接受了教训,意识到自己的文字、自己对祖国文化理解太差,我再次认真阅读中国经典作品,提高自己的文字表述能力。阅读名篇对自己的帮助很大,看了别人的文章,明白了自己写作和翻译有哪些缺陷。创作不易,搞翻译的难度也绝不低于创作,有时候看起来很简单,要想翻译好,用文字准确地表达原作内容,常常让人不能入睡。

我的东北方言曾经是做翻译时一大弊端,年轻的时候我囿于哈尔滨一地,以为全国人民都是这么说话,翻译出来的作品尽是东北土话,翻译《保尔・柯察金》的剧本,其中有很多台词也是东北话,后来别人提醒我才逐渐改过来。

今年是中俄建交60周年,国内举办中国“俄语年”,充分展示俄罗斯文化的独特魅力,增强两国人民学习汉语和俄语的热情,促进各方面交流。这是一项重要举措。我们应该帮助俄罗斯年轻人让他们更多地知道中国传统文化的精华。

关于画画,不得不说的故事

1945年日本投降,我在哈尔滨中苏友好协会工作,那时只有哈尔滨和大连有中苏友好协会。后来国民党曾占领一段时期,哈尔滨正式解放是在1946年。1949年,哈尔滨市新民主主义青年团团报找我画几幅漫画配合当时正在开展的反浪费斗争。报纸引证毛主席的话:浪费就是犯罪。我画了7幅,登了4幅。哈尔滨中央大街还挂过那几张漫画,没有人说坏。不知哪位老同志“发现了问题”,说作者思想立场不对,讽刺对象不对,丑化了劳动人物,美化了资本家。

北京新创办的《文艺报》编辑部组织从事漫画和文艺评论工作的几位同志,专门讨论分析我的这几幅漫画,并委托蔡若虹和华君武两位美术界领导同志写批判文章。他们的批评意见见了报,批评我的“规格”很高。我开始检讨,报社也检讨,我一辈子没离开这个检讨。后来我就学乖了。你说什么,我就相信什么。这样下来,大的错误没犯,保留了一条命,但把我的棱角个性都磨光了。几十年后,华君武写了一篇文章《我的老友高莽》,说当时批评,可能扼杀了一个漫画家。我对他说,你挽救了一条生命。我这个人胆小,“文革”时想过自杀,是我妻子救了我。她说,我们在一起这么多年,我认为你是好人,不能死!妻子的话给了我活下去的勇气。她当时的处境也不比我强。但是,女人是伟大的,她们可以不动声色地承担种种难以承受的重压,不向别人诉苦。

我一生离不开三个非凡的女性:我母亲、我妻子和我女儿。母亲给了我生命,教我怎么做人,她是个文盲,但她不允许我坐在报纸或者书本上,不让我破坏带字的东西。她对我的教育和影响特别重要;爱人给我以理解,在我最困难时,遭受批判与凌辱时,她成了我安身的海湾,使我有了不“自绝于人民”的勇气;女儿正在延续我的事业,为照顾我和妻子,她放弃了在巴西的工作与优越的生活条件。

画普希金

艺术必须创新,临摹是下策。画画不是想画就能画。没有生活积累,没有足够的知识,没有一定的技巧是画不好的。我画普希金,是经过很长时间的知识和精神的积累的。普希金的作品全部译成了汉文,而且普希金全集在中国不止一个版本。世界上没有一个国家像中国翻译他这么多作品。上个世纪80年代,我主编《普希金抒情诗全集》(浙江文艺出版社),反复读了普希金的每一首诗,更深刻地理解了他的感情与思想。1989年普希金诞生190周年,我画了一组表现他生平的画,共12幅,从他少年时起,直到决斗身亡,每一幅画上都请对普希金有兴趣的朋友题了词,比如戈宝权、冯骥才、王富洲等等。王富洲1960年从北坡登上珠穆朗玛峰,这是登山史上一件大事。有一次,他来我家做客,看到我正在画普希金,便随口谈起了他对普希金的看法。他对普希金的了解使我大吃一惊。我请他在画上题句话,他沉思了半晌,拿起毛笔写道:“普希金――俄罗斯文学的珠穆朗玛峰。”他的书法也相当出色。后来一位俄罗斯朋友看到题词,激动得泪流满面,他说:“这是真正以不怕牺牲的精力登上世界最高峰的人,写下的最亲身感受,怎能不使人感动?”

1999年为纪念诗人诞生200周年,我创作了一幅《普希金在长城上》。其实普希金从未出过国。普希金本想访问中国,也因沙皇的阻挠没能实现,但他的文字中提到过中国长城。我国著名诗人李瑛在画上题写辞说:“未了的心愿/已成历史的隐痛/至今不朽的诗句/仍在扣敲长城/有的如长风浩荡/有的似山草青青”我把这画赠送给了莫斯科国立普希金纪念馆,馆长说:“您把普希金的理想变成了现实。”殊不知我为此花了60年的时间。

画伟人,更画平凡人

我母亲对我说过:“画女人得画漂亮一点,画男人得画年轻一点。”钱锺书先生得知后,让人转告我:按高莽妈妈的教诲创作不出好的作品。而杨绛先生听后,笑眯眯地表示:她的话也许有一定的道理。

文化大革命时期,我和妻子都被下放到河南信阳。那时,我们从事外国文学研究的人不许看外国小说。我看了《马克思生平》,发现马克思也有爱情,有信义,有缺点,有怀疑,七情六欲他都有。马克思是伟人,他和普通人没有区别。他首先是个人,其次才是位伟人。我决定画马克思和恩格斯的感情世界,想把人和人的关系表现出来。劳动之余,我就躲在蚊帐里,开始用油画画两位伟大的革命家和他们的战友与亲属。后来我完成了组画《伟大的马克思恩格斯》,美术出版社印行,印了80,000册,在中山公园举行了画展。外文所党委书记王平凡看了画展以后,讲了一句话:“你没有在‘文革’期间荒费时间。”我觉得这是对我最好的褒奖。

此后,我从画油画改国画,因为我妻子对调色油有反应,过敏。国画讲究笔墨,油画重视透视。我用画油画的方法来画国画,人家不承认我的“国画”。我没有笔墨实践,线条不行,我也不敢承认自己画的是国画。总之是一些不中不西的画,任大家去评论吧!

有人说我专给名人画画,对我来讲,这是不切实际的,我画过很多普通人,只是很少发表。刊登的都是文化名人,别人就误以为我专给这些名人画像。

最早发表的是为茅盾先生的画像。“文革”结束后我和邹狄帆去看望茅公。谈话间,他忽然问我:“高莽你还画画么?”大概他想起了我陪他出国时为他画的漫画像,才提出这样一个问题。我说还画,当时就给他画了几幅速写。回家我根据速写又在元书纸上画了一幅水墨像给茅公寄去。没过多久,我收到一个大信封,打开一看,是茅公的画像,他在画像上题了一首诗,真让我喜出望外。过了几天他又给我写了第二封信,信里说,肖像上题了一首“歪诗”,没有挂号,不知你收到没收到。过了两年,我收到茅公的秘书陈小曼来信,让我把题诗抄录一份寄给茅公,他准备将诗收入《茅盾诗词集》一书中。

给巴老画像也有一段有趣味的故事。1981年,巴金路过北京到法国去开会,我到旅馆去看望老人。当时曹禺夫妇在场。我给巴老看了给他画的肖像,我说您看行不行,同意的话请在画上签个名字。他说:“我很久没有用毛笔写字了,怕把这画破坏了。”说完就没再出声。后来,他忽然问:“你带笔了吗?”屋里挺暗的,他走到临窗的小桌前,展开画像写了一句:“一个小老头,名字叫巴金。”这幅画挂在家中时,有人惊奇地问我:“你怎么这么大胆,竟敢把巴老称为‘一个小老头’?”我恍然醒悟,是巴老在题词上没有落款造成的误会。我立刻为巴老刻了一枚印章,在画像嵌了一次,便把印章寄给了老人,告诉他不喜欢就不用。不久前,我到北京大学参加赫尔岑的《往事与随想》汉译本首发式,发现巴金晚年为人题字还是用了这枚印章的。

我画过很多肖像。我不认为自己是专业画家。我只是要通过画像表示自己的敬仰或友情。

把文学与美术结合起来

画中国文艺界同仁的同时,我也画了一些外国人,是从俄罗斯作家开始的。我是研究俄苏文学的,跟俄苏作家有些来往。

1989年,苏联著名作家艾特马托夫和拉斯普京、扎雷金来到北京,与在京的俄苏文学工作者进行过一次座谈,我当时为他们画了几幅速写像。后来又根据速写像为艾特马托夫画了一幅大的肖像。有一天,他突然来到我家,闲谈了大半天,后来在画像上题了一句话:“这么大的肖像摆放在哪里呀?”

2007年我完成了肖洛霍夫的画像,请我国专门研究肖洛霍夫和翻译其作品的前辈草婴先生为我的画题词。他写了四句话:面对静静流淌的顿河,心里翻腾着哥萨克的血泪;通过一个人的悲惨遭遇,控诉法西斯的滔天罪行。

我特别珍惜赫尔岑像,因为画上留下了巴金的手迹和心情。有人说我在画像上请本人或有关的人题词开了个先例。我不敢接受这种荣誉,但是在撰写墓园文化这件事上,我是开了先锋的。从第一次参观俄罗斯墓园给我的震撼,到第一次动笔,经过足足几十年的时间。这期间,每次出访俄罗斯我都抽出一定时间去参观各地陵园墓地。从动笔写第一篇有关俄罗斯墓园的文章到出书,又花了几年的工夫。我研究墓主的生平和墓碑的雕塑,这是充实自己知识的机会,填补自己学识的不足。我是把墓碑作为一种文化现象来写的。墓碑的雕塑者也尽是大家,如安德烈耶夫、沙德尔、科年科夫、穆欣娜、阿尼库申等等,他们高超的艺术成果,使亡者与活人之间增进了亲情。

2007年俄罗斯举办中国年时,我应邀在莫斯科举办了一个画展,展出40幅肖像画。给俄国人看俄国人的肖像,究竟人家承认不承认,我心里没有底。开展那天我来到原高尔基大街奥斯特洛夫斯基纪念馆,已经很晚了。这是一栋有着历史意义的大楼,是帝俄时代有名的沙龙,历史上很多诗人作家都来过这里,如普希金等。在这样一个地方举行我的画展,令我十分激动。来宾已经聚齐了。画像旁甚至没有来得及贴出人物说明签。我正担心时,馆长俯在我的耳边说:“瞧,大家看得多么认真,画展特别成功!你不仅画出了形象,而且把人物的精神表现出来了,把他们的命运表现出来了。”已经有好几家纪念馆都找我借用这些画,希望在他们那里展出。我当时想到,展出之所以受到欢迎是因为我是中国人,是中国人用宣纸画的俄罗斯作家肖像;其次,可能我比较正确地掌握被画者心理,因为我对俄苏文学有所研究。倘若我不研究俄罗斯这些作家的作品,不可能画成这样的。

几十年来我获得过苏联和俄罗斯多种勋章、奖章和各种荣誉称号。研究和介绍俄苏文学艺术是我选定的人生道路,即使不给我任何荣誉,我也会一如既往地干下去,直到生命的结束。