有些地方只有去过,对相关的书才会有真正的领悟。对我来说,西南边地就是这么个复杂所在,没怎么到过时,头脑中也非空白一片,到

有些地方只有去过,对相关的书才会有真正的领悟。对我来说,西南边地就是这么个复杂所在,没怎么到过时,头脑中也非空白一片,到

所以我忍不住要感念今年八月的康藏之行,活动围绕着阿来的新书《格萨尔王》展开,但对我来说,则是开启了一道面向西南的阅读之门。达真的《康巴:一部藏人的心灵史诗》(浙江文艺出版社2009年6月第一版)就是这趟康藏之行后读进去的小说。在此之前,翻了它几页便停住了。或许对小说语言有挑剔,《康巴》总让我想到一个壮硕的汉子,裹了厚厚的铠甲,转个身都不灵活。另外我对它的地理氛围、器物民俗都还陌生。障碍是在康藏之行之后减弱的,新生的亲切,则是因为书中提及的地名我刚刚经过。现在我差不多要说,你要是去康定,就带这本书吧,你会发现,一座史称打箭炉的城市,可不是一首《康定情歌》所能涵盖。它固然是个飘着酥油味的城市,但绝对不是一个纯粹藏族人的集居地。除了小说人物的传奇命运线,民族的迁徙与融合,不同宗教间的碰撞与接纳,大概可以当成这本小说的副线来读。你能从中读出许多历史人生的波云诡谲,而这正是这本书分量所在。以此来说,那个最初看来不灵活的身躯,倒显示出底子的丰厚。以至于我来来回回把它看了两遍,几乎认为它是粗犷俊朗的康巴汉子,他那厚厚的衣服,我连皱褶里边都想翻捡下,看还藏着什么人文信息。

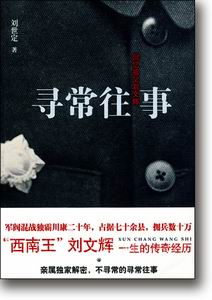

涉及民国时期康藏大地的乱云飞渡,自然少不了真实人物活动其间,陌生的是边地大臣赵尔丰,稍觉熟悉的是西南王刘文辉。我就读到一本关于刘文辉的回忆录《寻常往事》,作者是他的孙子刘世定――一个行文严谨的学者。对刘文辉感兴趣,是因为去四川安仁见识过刘氏公馆,当然,我最大的注意力还是被刘文彩的地主庄园吸引了去。刘文彩是刘文辉的哥哥,但读此书,我仍相信,即使知道刘文辉是当年赫赫有名的西南王,也大概未必知道他在上世纪20年代就和共产党保持着紧密联系。在他身边,也同样演绎着精彩的潜伏故事。在《寻常往事》中,这一段历史脉络以及他一路走来的心路历程写得清清楚楚。以孙辈眼光看长辈,刘文辉的形象多了些褪尽繁华的散淡,而我不尽兴之处是,通篇把刘文彩这个相关历史人物回避得干干净净。不过作者在回溯刘文辉主政西南时,所透出的对一个多民族聚居地的治理思考,让我觉得颇能和《康巴》有所呼应。

其实还在康藏线上时,阿来常常谈起的不是他的《格萨尔王》,而是一本老版的《康区藏族社会历史调查资料辑要》,民国学者所做的西南边地调查。里面扎实的资料工作令人敬畏。现在谁还能做好这样的工作?阿来是有肯定答案的,他提到了台湾学者王明珂。因为5.12,王明珂的《寻羌――羌乡田野杂记》以及《羌在汉藏之间――川西羌族的历史人类学研究》格外受到关注,但我个人最感兴趣的是他的《英雄祖先与弟兄民族:根基历史的文本与情境》(中华书局2009年7月第一版)。虽然有无数学术术语横亘其间,但我认为,他经常抛出的问题,是对像我这样容易想当然的人的一记警醒。比如,面对昔日学者留下的田野调查资料,王明珂经常能看出作者无意间流露出的讶异。为什么会在这个地方表现出讶异,这讶异的背后,是否也暗藏着一个现代人(哪怕是对此地并不陌生的学者)对边地固有的偏见?这是他对此的追问。

“历史心性”是书中需要用心体会的一个词,他给的定义是:在特定社会文化情境下,人类更基本的对族群“起源”(历史)之思考与建构模式。英雄祖先与弟兄民族可以说是两种历史心性下的叙述产物。但不管是哪种历史叙述,王明珂都在反复提及,真伪其实不是重要的,重要的是为什么他们愿意这样叙述。

“羌在汉藏之间”,引出许多边缘的省思。但我认为,这思考题主要是针对我们。读他的书最大的感受是:原来民族的形成与认知,比我们想象中要复杂得多。从某种意义讲,我们也是边地历史的重塑者。他接下来的提醒是,当我们倾听那些常被我们视为“神话”或乡野传说的声音时,我们有没有试图去探索那些创作者的情感、意图与所处情境,并生出对此“历史”创作深入的体会与体谅?我们会不会因此反思自己所相信的历史?