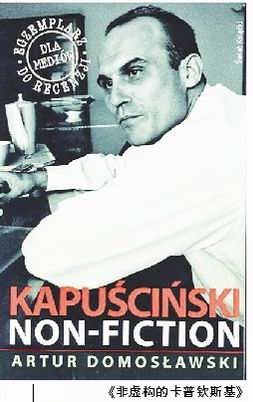

然而在其晚年,有关他在报道、特别是成书的报告文学作品中刻意虚构的传言始终不绝于耳。最新的、也是迄今最系统和最具杀伤力的指控,来自波兰今天(3月3日)上市的卡普钦斯基新传:阿图尔・多莫斯瓦夫斯基(Artur Domoslawski)所著长达600页的《非虚构的卡普钦斯基》(Kapuscinski non-fiction)。

编造・间谍・情夫

《非虚构的卡普钦斯基》一书的出版,乃近日除了肖邦诞辰200周年纪念,波兰最受瞩目的文化事件。该书指称,卡普钦斯基在记者生涯中,不断置“英式新闻”的严格规范于不顾,屡次逾越新闻报道与文学虚构之间的界限,混淆事实与想像,经常提供不精确、或故意模糊化的细节,不仅在本人不在场的情况下声称亲历了事件现场,甚至为了所谓更高层次的真实,而多有刻意之编造。

书中声称,根据波兰国民记忆协会对人民共和国时代秘密档案的考察,证实了另一项关于卡普钦斯基由来已久的传言,即他长期以驻外记者的身份为掩护,为苏联和波兰情报机关效力,同时与大量情人有染。

多莫斯瓦夫斯基并非小报记者,或专挖名人下流隐私的狗仔作家,而是波兰颇具声望的调查记者和作家,供职于该国最大日报《选举报》,著名的知识分子亚当・米奇尼克乃该报总编。

今日上市之前,《非虚构的卡普钦斯基》已经引发了轩然大波。卡普钦斯基的遗孀艾丽西娅・卡普钦丝卡曾以官司相迫,致原定在克拉科夫出版此书的Znak出版社中止了合约,多莫斯瓦夫斯基设法找到华沙的SwiatKsiazki出版社接手,卡太太终将后者一同诉入公堂,以多莫斯瓦夫斯基误用事实,污损亡夫作品及声誉为由,要求法庭下令,禁止此书出版。

一周前,华沙地方法院驳回了卡太太的诉求。值得注意的是,据波兰电台报道,卡普钦丝卡并未提供有说服力的证据,以使法官相信此书对卡普钦斯基构成了诽谤威胁。相反,法庭指出,她不仅事先知道此书的主旨,亦在多莫斯瓦夫斯基写作的过程中,向他提供了亡夫的私人笔记和文档。法庭还特别强调,已故的卡普钦斯基先生乃公众人物,且书中所引用的某些事实,已在他去世后的三年间渐次曝光,故而对其传记不予查禁。

政变・革命・屠杀

1932年,卡普钦斯基生于波兰东部的平斯克(现属白俄罗斯)。从20世纪50年代后期开始,他成为波兰通讯社(PAP)驻非洲的唯一记者,在频发的政变、革命和屠杀中,以其敏锐的洞察力和深刻的思想,迅速成长为政治报告文学的大师。1978年,他出版了长篇报告文学《皇帝》(Cesarz),虽为海尔・塞拉西在埃塞俄比亚统治衰落史的记录,但从对独裁体制的分析上论,更具普世意义。《皇帝》成为他最著名的作品,在东欧和西方均产生过极大影响。他后来说,此书写的更多是“独裁统治的机械构造”。

三年后他出版新书《伊朗王中王》(Szachinszach),记录了1979年推翻巴列维国王的伊朗伊斯兰革命。他的主要作品还有:描写安哥拉内战的《生命中的另一天》(Jeszcze dzien zycia,1976)、见证苏联衰落时期的《帝国》(Imperium,1993)、《足球战争》(Wojna futbolowa,1978),以及《太阳的阴影》(Heban,2001)。

他生前出版的最后一书、自传性长篇随笔《与希罗多德一起旅行》去年5月由人民文学出版社在中国出版了乌兰中译本。此书一半是回忆,一半是对2500年前希腊史学家希罗多德的研究,及对其巨著《历史》的阅读札记。卡普钦斯基认为,希罗多德是世界上第一位外事记者。同样,记者也在某种程度上成为历史学家。

书中还记录了1957年,他在《青年旗帜报》工作期间,曾借交换采访之机来华,却毫无工作机会。有位“李同事”与他形影不离,时刻监督他的一举一动。他对“百花齐放”时代中国的观察,虽肤浅和流于表面,却仍可令人掩卷思考。卡普钦斯基受到冷遇,固然与当时的政治气候有关,或许也反映了主人对他身份的怀疑。退一步来讲,卡普钦斯基与情报机关的合作,可能事出身不由己,东欧许多通讯社皆为半公开的情报机构,若不顺从,他便得不到出国工作的机会。

波兰前外长瓦迪斯拉夫・巴托谢夫斯基近日连续对《非虚构的卡普钦斯基》一书表示强烈抗议,甚至以中止他本人与Swiat Ksiazki的出版合同相威胁。但他也承认,他与卡普钦斯基仅有一面之缘,而且“我知道他来自一个与我不同的环境”。

新闻与文学的界限

至于文学虚构,早有人为卡普钦斯基辩解,说他另有崇高目的,意在以第三世界的独裁与腐化(哪怕某些细节出自虚构),影射本国的政治现实。

谈到这一点时,多莫斯瓦夫斯基告诉昨天出版的《卫报》:“有时,文学观念征服了他。举个例子,(卡普钦斯基)有段文字,写乌干达维多利亚湖中的鱼,因为享用被伊迪・阿明杀掉的人,都长的更加肥大了。这是个生动而可怕的隐喻。而事实上,鱼变得肥大,是因为吃了来自尼罗河的小鱼。”

多莫斯瓦夫斯基认为,卡普钦斯基有志进行新闻文体“实验”。“他不知道自己逾越了新闻与文学之间的界限。”他说,“我仍然认为他的书精彩而珍贵。可说到底,它们应被归入小说。”多先生另举一例,指卡普钦斯基曾经栩栩如生地报道了1968年墨西哥发生的一次大屠杀,可尽管他坚称“我在那儿”,而且他当时也确曾在拉美出差,可事实是,他并未目睹事件的发生。

卡普钦斯基做记者时,随身带两本笔记,一本平铺直叙,按消息写,随即以电讯发回国内;另一本则记所思所感,夹叙夹议,用作将来写书的素材。

此外,多莫斯瓦夫斯基认为,卡普钦斯基也以小说家的笔法,神化了自己的专业经历,“创造了一个关于他本人的传奇。我可以理解他这么做的原因。如果你来自一个小国,其文化和语言不为海外所知,你就得让自己发出更强的信息。”

多先生对《卫报》表示,写作此传,实无意揭露。相反,他本人始终视卡普钦斯基为“我的导师”。“我认为我的书是不偏不倚的。奇怪的是,我当时是带着同情来写卡普钦斯基的。我写得非常投入。”他还辩称,书中写卡普钦斯基性关系和间谍生涯的文字,仅有17页。

卡普钦斯基去世前九年,多莫斯瓦夫斯基与他结识,但在他生前,多先生从未想过要为他写传记。他说:“我不知道该不该称他为朋友。因为其他人比我更有资格自称是他的好友。而卡普钦斯基一直把我当成他的学生。”