楔子

2007年初,《我的前半生(全本)》问世之后,有一位朋友撰文说,爱新觉罗・溥仪的国际知名度,不取决于他的跌宕起伏的人生经历和脱胎换骨的新生,而取决于上述内容集中

倘把《我的前半生》比喻成一块肥肉,那么,谁都想吃。首先想吃这块肥肉的恰恰是溥仪本人。伴随着三十多年的改革开放深入发展,围绕这本书的不同关系人,均使出浑身解数,在不同的时间段里,掀起或介入权利纠纷,应该说各自有各自的潜台词,其实,说出来了,也无妨。

由于版权纠纷的戏剧性发展并且不知结局,权且采用了元杂剧的开头―――楔子。

一、关于“三国四方”

李淑贤作为溥仪的遗孀,与《我的前半生》具有天然的联系。她的对手均不否认她有继承权。由于在这本书的出版过程中,基本不存在侵犯作者署名权、修改权、保持作品的完整权的问题(笔者按,就是盗版书也署名爱新觉罗・溥仪著),李淑贤想要的就是稿酬,进而要《我的前半生》的出版控制权以及由此派生出来的其他权益。但群众出版社在改革开放之初,拒付稿酬,因为这本书已经不存在著作权的财产利益了。她不甘心,向上告状,当时中央书记处的一位负责人,认可了她的索取稿酬的要求,但并未涉及“版权”问题。在20世纪80年代初,懂得版权的人,实在是太少了。

李淑贤的潜台词是什么?据《中华读书报》2008年2月13日第3版《贾英华著作权、名誉权官司始末》所披露的内容,李淑贤认为,“溥仪毕竟是中国的宣统皇帝,满洲国的康德皇帝”,“要给溥仪立传,给我树碑”,并且想到了“西太后”,表示“狠狠心”,向西太后学习。李淑贤的话或许是戏言―――这年头“戏说”的人太多了。但也不能回避,辛亥革命成功将近一百周年,国人对封建皇权意识的批判并不彻底,使得有些人不知道什么是光彩,什么是不光彩。

“三国四方”是一个比喻(李淑贤、群众出版社、李文达,以及第四方国家版权局)。以下谈一谈群众出版社。

由于20世纪80年代前半叶,李淑贤与群众出版社、外文出版社以及《我的前半生》的合作作者李文达有矛盾,导致那个获得九项奥斯卡大奖的中意英合拍故事片《末代皇帝》,在国际上产生了极大的争议―――李淑贤擅自把改编拍摄权拱手送给另一位电影人。这个权利纠纷过程,不在本文探讨的范围。

群众出版社当时的负责人是一位出版家,当他的不断地给李淑贤“补贴”的设想被否定后,十分清楚开“稿酬”的性质是什么,于是,鲜明地提出了群众出版社对《我的前半生》有一半著作权的观点。

笔者认为,群众出版社是有潜台词的。《我的前半生》是溥仪送给毛主席、周总理的见面礼。他在伪满时期的人生经历,决定了他在新中国很难存活(详见《纵横》2009年第12期拙作“新中国处理战犯政策与《我的前半生》”);由于毛、周的宽宏大量,也由于他自己的认罪态度―――《我的前半生》的完成与出版,他生活得越来越好。人只要活着,思想就会进步,逐渐地跟上时代潮流。这是他的家族的幸福,家族的成员也不应该“健忘”。而这份“厚礼”,是公安部包括直属出版社帮助他制作的。中国共产党和溥仪密不可分的关系,就通过这本书在历史上打上了谁也不能磨灭的烙印。既然如此,这本书的著作权,群众出版社怎么能没有份呢?

有人说,李文达冤,我信也不信。

谁为《我的前半生》付出了辛勤的、真实的劳动?包括调查、采访、搜集第一手资料,梳理口述,提出构思、撰写、修改,等等。非李文达莫属(当然,还有群众出版社其他几名人员付出的劳动)。署名作者溥仪只起到了一定的认可作用(笔者按,这本书的认可人很多,最后统统算做溥仪的认可)。从这场权利纠纷的开始,三十年过去了,留心者都很明白,《我的前半生》不同于鲁、郭、茅、巴、老、曹的作品,它另有撰人。

然而,李文达的弱势是天生的。他受命于公安部包括直属出版社,脱产撰写《我的前半生》,创作职务作品。作为职务方的委托人,反溯之,职务方也无著作权,这是一个费解的地方。群众出版社想突破这个费解,未果。

李文达撰写《我的前半生》的证据非常丰富,但因为20世纪60年代,没有著作权法、出版合同以及传主溥仪参与签署的相关权利约定,溥仪本人去世又早,后来李淑贤与他打官司,正好被李淑贤抓住软肋。记得,1985年在陆石家,李文达向我出示了他抱来的一大堆外版书中译本―――都是证明传主与其他人合作写书,双方都有著作权的。区别在于,这些书署有非传主的姓名,而《我的前半生》没有署李文达的姓名。

据说,老李知道官司将败诉被气死了。他去世前十来天,我到他在方庄的寓所探视过。李文达瘦得皮包骨头,只跟我点点头,叫了声“小孟”……

有一方超脱“三国”权利纠纷,但又始终关注之―――国家版权局。

国家版权局在(85)权字第6号文件上,把版权给了溥仪和李文达两人,指出“李文达是一位不署名的合作者”。“此书汉文版的专有出版权在整个版权有效期间,作者应转让给群众出版社”。李文达在20世纪90年代初,曾亲口跟我说:“在我的著作权保护期内,这本书由群众出版社出版。”

国家版权局的这种平衡,是有潜台词的。我认为,即尊重《我的前半生》的成书历史,充分考量这本书的性质、价值、功能,以寻求出版秩序的合理和稳定。

二、“山那边人家”带来的困惑

有许多人跟我说,溥仪这个人特殊,甚至有人说“他有特殊的历史地位”。溥仪是一个二律背反:他是普通公民,并不特殊;他曾经是皇帝,很是特殊。我们只要摆脱皇权意识,就只能认可前者。但李淑贤认为连自己都是特殊的,她非要为溥仪争口气,当然不认可国家版权局的裁决,于是把官司打到法院。

法院的裁决,早已被世人知晓。说是普通民事纠纷,官司时间甚长,其中曲折甚多,看来法院还是把溥仪作为特殊人物来对待的。那么,法院是否有潜台词呢?不好说。1989年4月,当法院受理了李淑贤告李文达侵犯溥仪的著作权的诉讼后,李文达给当时的公安部领导以及群众出版社负责人写信,信中说:“李的起诉书中最有意思的一句话是:‘如果说李文达是作者[按(李文达原按),此处偷换了概念,将‘合作者’变为‘作者’],实质是否定了溥仪思想变化的真实性,也否定了《我的前半生》一书的价值。’这实际上威胁对象已不只是我个人了。这种观点的来源,也不难引起合理的推测。”是的,没有适当的温度,鸡蛋变不成小鸡。认可历史的真相,何罪之有!溥仪本人生前,把“温度”(笔者按,即已故一位公安劳改系统的领导人所云“客观时代、政策感召和所方工作”。群众出版社以及李文达所做工作,是上述内容的反映或延续)看得与自己的生命同等重要,并不能简单地得出《我的前半生》仅仅代表溥仪的个人意志的结论,在这本书中,溥仪的个人意志和中国共产党的意志是统一的,这本书的历史责任应该由中国共产党和溥仪共同承担。可以说,李淑贤在观念上和她的夫君分道扬镳了。法院是否一定程度地接受了李淑贤的观点呢?

法院的裁决,重创李文达、群众出版社和国家版权局。我的一些和我一样不懂法律的朋友,解释说,这个判决既然承认了《我的前半生》包含李文达的职务行为,等于暗示群众出版社有专有出版权。当然,后来大家都明白了,只要溥仪得到了全部著作权,群众出版社只有听任李淑贤的摆布。

20世纪80年代后期,李淑贤曾拒收群众出版社送来的印数稿酬(她对李文达也有一半稿酬不满意),官司胜诉后,她便心安理得地等着稿酬的到来,并且致函群众出版社表示感谢。

有一位懂法律的朋友告诉我,在那场官司中,群众出版社没有介入,是最大的遗憾。因为,它毕竟是普通的民事纠纷,只解决原告和被告之间的法律问题。群众出版社处在另一层法律关系之中,既然法律要尊重历史,群众出版社可以讲历史上与溥仪的良性互动以及隐藏在历史背后的政治。然而,没有后悔药。

李淑贤并不满足于只拿印数稿酬,在官司胜诉后不久,便提出了拍卖版权的问题。然天不假之以年。

实际上,群众出版社在李淑贤去世后即遭遇困境。一是出版社不知应与谁签出版合同,以维持该书的出版在著作权上的合法性;二是由于未签出版合同,出版社无法凭借专有出版权制止该书的侵权盗版,并要求获得损害赔偿;三是如果溥仪族人中有人向出版社主张著作权,社方也感难于应付。毕竟世人都说溥仪特殊。

国家版权局至今在观念上依然倾向于《我的前半生》是溥仪和李文达的合作作品,也认为这本书“和群众出版社打碎骨头连着筋”。但本着司法高于行政的原则,贯彻执行法院裁决。

大凡不懂法律者,对“山那边人家”(借用周立波小说题目)缺乏认知。就是懂法律者,也有法学学者、律师与司法工作者的区别。在法院承担社会角色的人,恐怕谁也没有想过,一本书的法律纠纷延绵三十年不断,成为末代皇帝身后的一大奇观。

有一位司法后进―――西安市中级人民法院副院长孙海龙。他在法院裁决李淑贤胜诉十二年后,在一次学术研讨会上说:“我们要关注群众出版社有什么权利。我认为就是专有出版权的问题……有人说群众出版社钱赚够了,有人说拍卖。但终究不能不考虑创作的过程和出版该书的历史。从这个角度来说,我们仍然可以感受到群众出版社对这部现在由司法做出终局决定的著作权归溥仪的(当然现在已经被继承了)整个联系,也就是说归谁出版更好?仍然是可以提炼出若干个考量因素,并不是说随意地给谁。应该仍然是尊重一定的历史,对过去的某种缺失和遗憾给予一定的矫正补偿,这样才符合法律的精神。”

孙海龙的说法如果产生于十多年前就好了。当然,历史遗留问题在当初都没有解决好,现在的说法总是“马后炮”的。

三、《水浒传》之外的真假之辨

记得,2007年底,我的业师从上海与我通电话,关心道:“看来溥任(笔者按,居民身份证姓名金友之,以下称金友之)要和群众出版社打官司了。”我回答:“没有官司。因为,小叔子不能继承嫂子,嫂子的兄弟姐妹里没有小叔子。”

金友之有无对《我的前半生》的继承权问题,真不是我辈和同心出版社诸公能说清楚的问题。法学权威郭寿康教授,在一次学术研讨会上说:“这个案子不复杂。我国著作权法第19条规定,依照继承法的规定转移……法律的根据很清楚,没有例外的规定……我看依法处理此案不是很困难,但学术研究很有意思。”郭寿康已经把金友之掀起的继承纠纷当做有趣的“欣赏”对象了。

金友之年事已高,从来不出面,而由他的代理人为他主张权利。笔者注意到一个情况:从2006年6月,金友之的代理人给群众出版社发电子邮件主张权利,已经将近四年时间了,他们最擅长的办法是在纸质媒体和网络上造势,以期博得舆论同情,并“独家授权”出书,取得实际效益,却从来不曾起诉,运用法律武器维护自封的权利;即便是别人的起诉向不利于自己的方向发展,也仅仅是通过网络表示“原则上不与任何个人或单位打官司”。为什么这样?其胆量和魄力远远不如心高气盛的李淑贤。民事纠纷的关键是不告不理(当然告了不适格也不理),当权利意识苏醒时,为何不去法院告状呢?总是不去,世人也就明白了《水浒传》之外的真假之辨了。

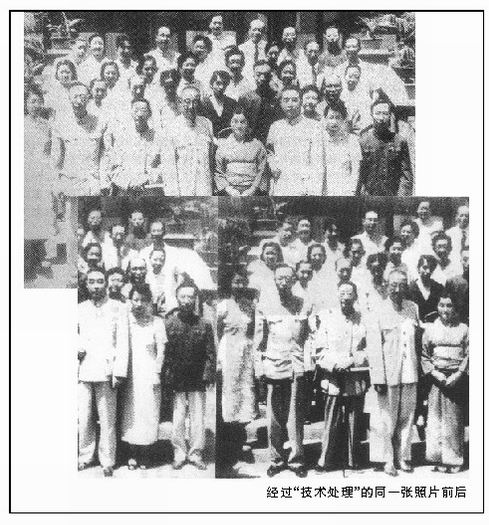

金友之及其代理人的潜台词是什么?我以为包含在“家族”二字里面。2007年9月,同心出版社出版《我的前半生(附10年日记)》时曾称:“这是1995年判决下来后,作者三弟溥任首次代表家族行使他们所拥有的出版权利……”或许“他们”对《继承法》第十条产生了误解,把李淑贤作古,看做没有第一顺序继承人,似乎还把李淑贤排斥在家族之外;那又为什么要代表“家族”呢,须知,民法并无家族这个主体。在中国现代史上,有一个比溥仪家族更著名的家族―――周氏家族,鲁迅的著作,没听说许广平、周海婴、周作人、周建人代表家族继承的。原来,在金友之及其代理人的眼里,家族须改一字。他曾通过代理人在《新闻出版报》上表示,对《我的前半生》1964年版本一字不能更改。姑且不说他知不知道1964年版本的具体变化,他自己都无法保证做到这一点。群众版67页脚注①介绍陆润庠云“辛亥革命后清室非法授以太保”,同心版57页脚注①则为“辛亥革命后清室授以太保”。须知,溥仪本人用“非法”这个词汇,是他经过改造之后,世界观发生变化的产物,难道“家族”的世界观还停留在过去吗?群众版35页“清室世系表”对宣统的表述为“1906―”,同心版30页“清室世系表”则为宣统“1906―1967”。当时溥仪的文字处理是有分寸的:宣统年号截止1911年,但末代皇帝依然健在,后面的话不说了。“家族”就赤裸裸地把宣统年号延续到1967年。在“溥仪10年日记”49页,把群众版《人龙人》摄影集中一幅周恩来总理接近中心位置站立,接见溥仪家族成员的照片(这幅照片被《我的前半生(全本)》采用),运用技术手段,将周总理切割到照片边缘处,而把照片边缘处的溥仪挪到照片的中心位置。对这种违反行规、亵渎敬爱的领袖人物的恶作剧,我很想开骂,表示愤慨!请问,“家族”的权利就这么大吗?

群众出版社对《我的前半生》没有著作权和继承权,只好贴出一纸失物招领,寄希望于金友之能够认领,使同心出版社的出版行为合法化,但他们自己都明白认领不回来,除非共和国为某个人或某个家族利益修改立法!

根据《继承法》第三十二条的规定,无人继承又无人受遗赠的遗产,归国家所有。群众出版社是否能够按照否定之否定的规律,争取事物螺旋式上升呢?这是一个亟待立法、司法和行政执法研究解决的课题,万勿搁置起来,或者回避矛盾,草率宣布“提前进入公共领域”云云。《水浒传》之外的真假之辨只有通过法有明文的途径来了结。

四、黄雀及敲边鼓

中国有句老话:“螳螂捕蝉,黄雀在后”,或许黄雀只想捕蝉。

通过比喻,我们可以了解人类的行为。实际上,想得到《我的前半生》继承权的不仅仅是《继承法》上规定的那些人。2008年8月下旬,一位不愿意在媒体上披露名字的金女士终止了法院的无主图书认领特别程序。

关于《我的前半生》继承纠纷始末,一直在笔者的追踪之下,但在“末”未产生之时,也不必什么都说出来。简言之,金女士是在不具备财产继承人或遗产受赠人的身份的情况下,欲取得《我的前半生》的财产继承权。听说,为了给“皇后”修坟。这里就又回到20世纪90年代中期法院判决的逻辑起点上。看来这确实是一场普通的民事纠纷,李淑贤是横在所有家族成员面前的一座难以逾越的大山。顺之者未必昌,逆之者一定亡。

还有一位与《我的前半生》素无瓜葛的人也被搅进了“战局”。

同心出版社把群众出版社1964年版《我的前半生》(笔者按,“同心”之同仁,不清楚1964年版有3月版和11月版的区别)和天津人民出版社1996年版《爱新觉罗・溥仪日记》作为一个书号出版图书,书之正文叫“我的前半生”。这样做,或许省钱,但麻烦更大,导致该出版社成了一面鼓,任“溥仪日记”的注释整理者使劲捶。看来,金友之“独家授权”他哥哥任何作品的出版,都是问题多多。

在舞台上,王先生是敲边鼓的,他把边鼓敲得震天价响,因为,处在舞台中心位置的钢琴哑音了。

暂且的尾声―――想起了“蝴蝶效应”

20世纪70年代,美国气象学家洛伦兹,因气象预报的数学方程计算发生误差,在一次学术研讨会上打了一个生动的比喻:“在巴西一只蝴蝶振动翅膀,将导致美国刮起龙卷风。”这便是“蝴蝶效应”的典出。后来人们把它引申到人文领域,形容一件看起来不大的事情,却引起连锁反应,甚至引发不可思议的轩然大波,朝着难以预料的前途发展……

“蝴蝶效应”形成了宝贵的人类文化遗存,但“蝴蝶效应”本身是否好事呢?也可能是好事。