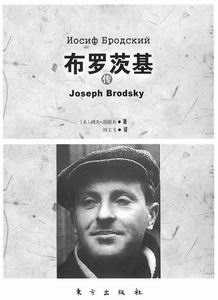

《布罗茨基传》的作者是列夫・洛谢夫。作者在世界诗界很有名,但在我们这里却并不为人所知。布罗茨基曾写过

《布罗茨基传》的作者是列夫・洛谢夫。作者在世界诗界很有名,但在我们这里却并不为人所知。布罗茨基曾写过

“任何改革都不可能改善人的存在关系,只有个人大脑的革命才能做到这一点”。这段话是布罗茨基的剧本《民主》里的台词。此前,布氏扣下了《乌克兰独立日》这首诗,决定不公开发表。乌克兰狂热的精英们,因布氏给出的回答对他进行了围剿。不发表这首诗,并不是此诗写得不好,而是怕被误读,伤害乌克兰人的自尊。回答什么是清醒,更多的时候遭遇的是仇视和不受欢迎。一千个人对柏拉图、对基督教、对犹太教、对佛教、对伊斯兰教的理有一千种解读,可悲的是,谁都说自己是唯一正确的解读者,于是解读的差异性引发了纷争,引爆了利益集团和人与人的关系的危机。像布罗茨基与索尔仁尼琴的分道扬镳,是由解读的巨大差异性造成的。文化是良药,也是毒药,不同体质的人吃后结果不同。布罗茨基与索尔仁尼琴的命运是世人皆知的。前者是诗人,后者是小说家,不可能因体裁的差异而生出矛盾。从两人的共同身世,共同遭遇,共同背景来说,彼此应该是惺惺相惜,互相理解,而不应该公开决裂。但命运的玩笑如此开来,大概只能从他们各自的精神结构去深究了。索尔仁尼琴是斯拉夫主义者,布罗茨基被他的研究者说成是世界主义者,也有说他是斯拉夫派的西欧主义者。但我们可以从布罗茨基在《文明的孩子》中对曼杰施坦姆的精神的构成的肯定中,看出布罗茨基本人的精神结构。布罗茨基认为,曼杰施坦姆之所以与众不同,是因为其精神结构主要是由古希腊罗马文化组成的,所以他是“文明的孩子”。他是为了文明而生而死的。布罗茨基说:曼杰施坦姆即使不生活在苏联,命运也会如此。这实际上给出了为什么曼氏会有如此命运的答案。苏联解体后,索尔仁尼琴隆重地凯旋故里,布罗茨基却因多种莫名原因而仍生活在美国。但前引布罗茨基的话:“任何改革都不能改善人的存在关系,只有个人大脑的革命才能做到这一点”,不可不看做这是这另一个“文明的孩子”的继续自我流放的核心情结。限于某族、某国、某宗教派系、某群众团体、某党派,也可以坚守善,但却是有条件的善,而不守这条件的人,不是疯子就是大逆不道者。布罗茨基的选择,是拒绝成为各种意识形态的工具,拒绝索取,拒绝崇高,拒绝任何意义上的交换条件的选择,是孤独与自由的选择。布罗茨基在关于自己的身份时说:“我是犹太人,俄罗斯诗人和美国公民。”他死后葬于威尼斯,苏珊・桑塔格说“安葬在此地真好。因为威尼斯哪儿都不是”。如果还需要什么,当然最好听一听布罗茨基清醒的独白:“对于一个有个性的人,对于一个终生视这种个性高于任何社会角色的人来说,对于一个在这种偏好中走的过远的人来说――其中包括远离祖国,因为做一个民主制度中的最后的失败者,也胜似做专制制度中的殉道者或者大文豪。”

《布罗茨基传》的作者强调此书不是人物传记,而是文学传记,大量非常珍贵的注释,重现了昔日生活的原貌,特别是传主这代人群体面貌扑面而来,栩栩如生。而传主的诗学面貌就成型于此时。阿赫玛托娃、帕斯捷尔纳克、特罗瓦多斯基、传主的第一位女友和他的孩子,互相交织在一起。想要在此处看热闹的读者,会毫无所获。因为作者感兴趣的是探索诗人的灵魂。聪明的读者阅读到此处,已经可以感受到作者独有的品质。在第八章中,世界重量级的诗人奥登出场了。书店里多年前就摆放着他的诗集,但一直没有传记可读。刘文飞翻译的《文明的孩子》里,有一篇布罗茨基分析奥登的《1939年9月1日》的长文。布罗茨基惊人的解读能力,曾惹起读者想更多了解奥登的愿望,在此书里可以得到部分满足。什么是男人的芳香,看这些片段,等于补看奥登传,不过瘾,但已经解馋。此外,苏珊・桑塔格、帕斯、沃尔特林、米沃什、希尼穿梭于此章。大隐士纳博科夫也在此露面了,他送给布氏一条名牌牛仔裤。在《未归人》一章中,作者以十分节制的态度,给出了布罗茨基与索尔仁尼琴分手的深层原因。两位大师的分手不可避免。夹在中间的作者欲哭无泪,却并不诘问,只能缄默地跪在内心的祭台旁祈祷着。曾经读过《古拉格群岛》、《第一圈》、《癌病房》、《伊凡・杰尼索维奇的一天》、《牛犊顶橡树》的读者,读到这里,难免心情复杂万分。成长于80年代的读者,有谁敢说没有受过这些作品的影响。和布罗茨基相比,应该说索尔仁尼琴的影响更大,大到已融化成读者看世界的眼光。然而,成熟自身自有一种矫正能力,当这种能力以沉默的自主权开始主持我们的判断力时,天平就会向另一边倾斜。这是他们的残酷呢,还是我们变得“残酷”了?很多时候,清醒的滋味并不安慰人心,因为“当你寻找真理,最可怕的是你找到的时候”。一位法国作家如是说。桑塔格则解释说:“你找到它,你便再也不能听任自己跟从你的个人圈子的偏见,或接受流行的陈腔滥调。”