这是康乃尔大学教授韩涛(Thomas H. Hahn)拍摄的照片。3月下旬在美国费城举办的亚洲研究学会年会(The Associationof Asian Studies Annual Meeting)上,世界科学出版集团(World Scientific)将《城记》英文版(Beij

《城记》英文版是韩涛先生促成的,他为此做出的种种努力,我难以言尽。精通汉语的这位德国学者,数年前在北京给我打了一个电话,听声音我竟以为是一位中国人。

见面后,他说他已买了十本《城记》中文版赠送友人,并敦促我出英文版。

我曾两度访问费城,这个城市给了我太多的感动。

那里是梁思成、林徽因留学的地方。1920年代的宾夕法尼亚大学培养了包括他们,以及杨廷宝、童?、陈植在内的一批中国建筑大师。

《城记》写的就是那一代中国建筑师与北京的故事。

康乃尔大学建筑系毕业生埃德蒙・培根(Edmund N. Bacon,1910-2005)于上个世纪30年代的大萧条时期,在中国的上海找到一份工作,成为美国建筑师墨菲(Henry Killam Murphy,1877-1954)的助手,后者曾设计燕京大学校园,并是南京国民政府首都计划的顾问。

向墨菲报到后,培根有机会来到北京,为古都之美深深触动。

1976年,他在那本伟大著作《城市设计》中写道:

人类在地球表面上最伟大的个体工程也许就是北京了。这个中国的城市,被设计为帝王之家,并试图成为宇宙中心的标志。这个城市深深地沉浸在礼仪规范和宗教意识之中,这些现在与我们无关了。然而,它在设计上如此杰出,为我们今天的城市提供了丰富的思想宝藏。

那时,他已是费城的总规划师,领导完成了著名的费城市中心再生计划。这个计划从北京古都的规划中得到了灵感。

1964年,他出现在《时代》周刊封面,并是迄今为止,被这本杂志刊为封面人物的唯一一位规划师。

2005年春季我首次访问费城,欲拜访这位老人,得知他身体不适不便见人,便托宾夕法尼亚大学黄振翔教授转送一册《城记》给他。

黄振翔先生与培根相识,他对我说,培根得知北京城墙被拆了,无比痛苦。后知永定门复建了,颇感欣慰。

我理解,培根不是赞赏假古董,他高兴,应该是觉得中国人对待自己的文化,或许不再那么粗暴了。

几个月后――2005年10月14日,培根逝世。《城记》终未能递到他手中。

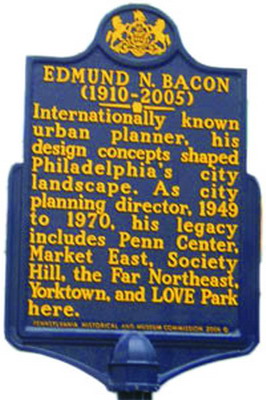

2006年,培根基金会(Ed Bacon Foundation)与费城历史和博物馆委员会(the Pennsylvania Historicaland Museum Commission)要在费城为培根立一个纪念牌(Historical Marker Honoring Edmund N. Bacon)。黄振翔先生得知纪念牌上将把培根写成“国内知名”(nationally known)而不是“国际知名”(internationally known),非常着急,写信给我,希望我给培根基金会写一封信。

我把信通过电子邮件传去。我说,他那句“人类在地球表面上最伟大的个体工程也许就是北京了”,在中国不知感动并激励了多少人,他那本杰作,不知多少中国的规划师读过,他怎么可能只是“国内知名”呢?

基金会很快复信,说接受了我的建议,并将这封我以拙劣的英文写的信作为档案收存。

2006年9月13日,纪念牌树立起来了,那上面正写着“国际知名”。

纪念牌就树在他设计的爱情公园(LOVE Park)。这位伟大的规划师,2002年得知费城当局禁止年轻人在爱情公园玩轮滑板,竟以92岁的高龄,带着一块轮滑板,到那里玩起来。

新闻记者摄下他那艰难的时刻。

看到《城记》在费城的照片,我想到了这个时刻。

我的心中充满了对这位老人的爱。

还有,对他和我,都痛苦着的对北京的爱!

埃德蒙・培根纪念牌