1918年11月7日,梁漱溟的父亲梁济正准备出门,遇到漱溟,二人谈起关于欧战的一则新闻。“世界会好吗?”梁济问道。漱溟回答:“我相信世界是一天一天往好里去的。”“能好就好啊!”梁济说罢就离开了家。三天之后,梁济投净业湖自尽。

梁漱溟,这个名字属于一个“千年未有之变局”的时代,更代表了山河破碎时中国知识分子的持守与担当。他对中国与世界的深刻洞见,时至今日余音犹响。本刊特邀请梁漱溟研究专家艾恺教授和许章润教授就梁漱溟与中国现代化问题作深度访谈。访谈将分三期推出。

■主持:吴子桐

■嘉宾:艾恺(GuyS.Alitto,美国芝加哥大学历史系教授)

许章润(清华大学法学院教授)

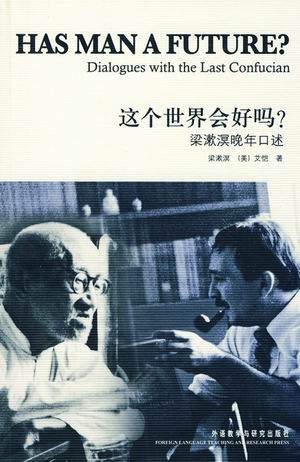

梁漱溟

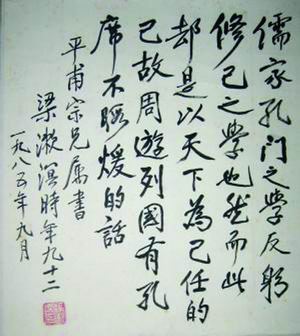

梁漱溟手迹

吴子桐:梁漱溟的思想经历了几次重大的转变,他早年曾相信康梁的改良主义,后来又加入同盟会,投身辛亥革命;他曾信奉佛教,后来却成为新儒家的重要代表。艾恺教授也在《这个世界会好吗?》一书的序言中说,曾经不解“一个人如何可以既是佛家又是儒家?既认同马列思想又赞许基督教?”二位如何评价梁漱溟思想发展中的这些重大转变?我们应该如何去认识梁漱溟思想的复杂性和他思想的核心?

吴子桐:梁漱溟的思想经历了几次重大的转变,他早年曾相信康梁的改良主义,后来又加入同盟会,投身辛亥革命;他曾信奉佛教,后来却成为新儒家的重要代表。艾恺教授也在《这个世界会好吗?》一书的序言中说,曾经不解“一个人如何可以既是佛家又是儒家?既认同马列思想又赞许基督教?”二位如何评价梁漱溟思想发展中的这些重大转变?我们应该如何去认识梁漱溟思想的复杂性和他思想的核心?

艾恺:依我看,是有一些矛盾的样子。但后来我又想了想,中国知识分子这两三千年来其实就是这样子,他们的思想是包罗万象的,什么都可以放在里面。他们觉得这个东西是真的,也是好的东西;经过他的衡量,觉得那个东西也是真的,也是好的东西。所以直到现在,中国人的宇宙观是认为全宇宙是一个整体,这里面的成分都是互相依赖的,没有阴就不会有阳,没有阳也就不会有阴。所以这两个东西看起来好像是矛盾的,事实上因为宇宙是一个整体,因此其实也不矛盾。所有先秦的思想家都把它当作一个理所当然的事,甚至于他们也没有仔细地说出来,他们明显地接受了。

一方面,可以说梁先生他本来尊敬基督教。他以前跟基督教也没有接触过,马歇尔来的时候,他觉得这个人的为人是不错的呀,他跟我解释为什么这个人是不错的,说因为他是很虔诚的基督教徒。所以他觉得基督教这个东西也是不错的。甚至于比如道教,他说的道教也不是老子、庄子的那种道教,是民间的那种半魔术性质的道教、宗教性质的道教。他觉得中国医学方面的基础还是它们打的,所以我觉得他的这些转变并不是什么转变。我问他,你说你还要当和尚,这怎么可能呢?你当年不是公开说你要放弃?他的回应是,实际上说放弃也没有放弃。道理很简单,因为佛家的方式和儒家的方式也没有什么冲突。我觉得这是中国思想的一个特点,也是跟古代希腊、西方文化区别的最基本的一个特点,就是二位一体。我们这个团体,你有资格,你就是里面的,你不能参加别的团体,你就是我们的人;你没有资格,你就是外边的。这就是西方的组织法,古代的宗教组织。这种二元逻辑是跟中国古代的思想正好相反的。比如你可以做孔子的学生,你也可以跑到别的地方去,去请别的老师。这就是中国古代的宗教,我觉得多多少少,学者在中国的文化里好像一直都有神职人员的身份。

许章润:艾恺先生讲得有道理。梁先生似乎不止一次强调说:我其实是个佛家,皈佛,你说我是个儒家,我也接受,但我其实信佛。佛者,一腔悲愿也,所以梁先生感喟“此生有尽愿无尽,心期填海力移山”。先生一生茹素,似乎亦可于此找到缘由。退一万步言,正是这一个悲愿,早将儒佛联为一体了,于梁先生来说,何须将它们分立而论呢!不过,我觉得这里有个问题。什么问题呢?梁先生在年轻时候确有许多转向,比如最早赞成改良,后来拥护革命,再到认为通过立宪可以改造中国。当其十六七岁之际,尚在中学读书,就常到议会去旁听辩论,多所迷恋。最后,他觉得,面对“救国建国”这一根本任务,经由上层入手无法建设新中国,相反,须从下层开始,走低端,通过乡村建设、民众教育来营造社会,同时并进而建构国家,将“老中国”慢慢蜕变为“新中国”。

尽管如此,其思其虑,千变万转,总有规律在,绝非心猿意马地乱转一气,亦非仅仅个人意气的无拘表现。1980年代末期,梁先生去世,费孝通先生曾经作文致哀,感喟梁先生这个人,用他自己的话来说,一辈子没有受过正规的学院教育,全部是围绕着问题在打转用心。中国有什么问题,他就思考什么问题,他觉得中国存在着什么问题,就在什么问题上用心思。实际上,梁先生也曾夫子自道:我的学问不是做出来的,而是围绕着心中的问题,“误打误撞”出来的。所以,费孝通先生慨言:好一个“误打误撞”!是的,中国的情况本身比较复杂,有的地方可能需要改良,有的地方需要民主,而有的地方恰恰是宪治无法适用的,所以梁先生的思想也呈现出一个非常复杂的面相。时人视之为“保守”甚至“反动”,而在梁先生,自有其逻辑所在。因此,我常常想,不管梁先生的思想呈现出多少复杂的面相,他有一条始终没有变,那就是:不管是什么样的思想资源,东方的也好,西方的也罢;古代的也好,现代的也好;佛教的也好,儒家的也好,还是耶稣的也好,都要以有利于“中国问题”的解决来定取舍,而不自限于什么门户。其以儒家自标,申明要出头为儒家讲话,与其说是皈宗于儒,不如说是独取儒者的凛然之气,标立“虽千万人吾往矣”!所以,青年以后他对西方的民主政治是排斥的,他说“我们政治上第一条不通的路,就是西方民主的路”。但是,迄至晚年,20世纪70年代中期,“四人帮”气焰正炽还没有倒台的时候,他倒说中国的民主法治一定会实现。大约是在1975年,梁先生独处陋室,撰文探索英国立宪政治之妙,感慨其妙在以民主限制“王权”。1976

年之后,他至少两度在日记里写道:“中国的民主法治必逐步展开无疑也。”纵贯一生,他的态度有很大的转变,而他的转变全是围绕着“中国问题”的形势来展开,则是确定不易的。

艾恺教授刚才讲到的一点体认很有道理,就是中国文化里没有那种你和我、物与神截然分歧、强烈对峙的格局,恰恰相反,其所开辟和营建的是一种“和合”局面,万物并育,物我同在。因此,在此语境和氛围中,儒释道三家可以混融一体,并行不悖,自由主义和民族主义恰是相互接应的知己。事实上,内儒外法也好,内佛外儒也罢,在精神气质的至深处和悲愿关怀的最高端,这些大智大慧是息息相通、心心相印、灯灯相映的。梁先生的一生,能将儒佛融为一炉,说明他既是中国传统文化精神在当世的代表,又体现了睁眼看世界的现代儒家的胸襟,而关键有一条,那就是在这些大智大慧的根本处,其精神气息原本息息相通,所以根本“无碍”,而无碍即通。职是之故,梁先生的内心世界能够做到包容诸端而和谐不悖,实在是他的高妙之处!可能,越是一个高人,其思想和精神在顶端处的包容性与和合能力就越强吧!临终之际,梁先生以“尊重传统文化,顺应世界潮流”相嘱,其来有自,原为一脉不息也!

读梁先生的书,有一点我不知道艾恺先生您是否有此同样的体会,那就是:儒家的用世救世抱负和佛家的慈悲为怀,以及“不做无益之事,何以遣有涯之生”式的彻悟,在他心中原本和谐并存,彼此激励。他用儒家的精神做事,用佛家的精神来调处个人的心性,有一份力出一份力,如果做不到,那么佛家的思想也给他多少提供了一个退避的路径。所以有一点您说得很对,就是中国思想的这种包容、和合不悖的精神在他的学思里得到了充分的展现,这就是儒释一家,远取西学,近譬当下,而一切以解决“中国问题”为归依,可能就是梁先生思想的多面性及其核心的一个突出特征。

艾恺:你刚才说得很好,你说的我也可以算是都接受,都同意。就是有一点,你刚才说梁先生无论是什么教,无论是什么思想渊源,他都是要解决中国问题。事实上,他一辈子就关心两个问题,一个是“人生问题”,一个是“中国问题”。而他年纪越大,越关心的是人生问题,所以很自然的这是对佛教的一种亲近。

许章润:所以他早年致力于乡村建设运动,到了中晚年尤其晚年以后,转向写作《人生与人心》,探讨中国文明的精神气质如何于内在理路上与西方文明获得一种相互的理解,然后为中国提供一个意义世界,正对应了一个“中国问题”、一个“人生问题”这两大心愿。

吴子桐:刚才听了两位教授的对话,很有启发。梁先生思想的这些历程,在我想,可能有两个关键词和他那一辈知识分子的很多追求在某种意义上是契合的。我觉得借用李泽厚先生的话来概括,一个是救亡,另一个就是启蒙,在救亡与启蒙双重变奏的时代大背景下来演绎他的人生。民族危机高涨的时候,当然是救亡压倒一切;在外敌入侵一旦减缓的时候,又重新面向民族国家的建设、现代化的建设,他本人的志趣就更多地转向启蒙的方向。刚才许先生提到他用儒家的精神做事,我想起或许是朱光潜先生的一句话:以出世的精神,做入世的事业。

许章润:对。梁先生自己也讲过类似这样的话。你刚才讲的一条很对,就是他所关心的“中国问题”包括“救国”与“建国”两项。“救国”和“救亡”同意而同义,“建国”就是如何拨转“老中国”蜕身而为“新中国”,换言之,就是如何使得中国成为一个现代民族国家。此即通常所谓的“国家建构”问题,它主宰了百多年来的中国近代历史。我觉得梁先生有一点比其他人看得远,就是在中国的现代民族国家还没建成之际,即已看到了建成之后可能会存在的问题。同时,这也意味着,在中国,任何一种极端的独霸中国问题的做法,与中国文化的精神气质是根本对立的。从历史来看,从来一种外来的文化如若与此和合之气质相悖,注定都是吃不开,而必然音消响歇的。

所以从这个意义来讲,梁先生看到的是西方20世纪中期,尤其是“二战”以后人们开始逐渐看到的现代文明的一些弊病。他把对西方文明的弊病与中国人不加分析地拥抱这一切、拿到中国来用的担忧表达出来了。比如,他当年批判民主制度有很多弊端,这是当时的很多人看不到的。所谓高端的民主与低端的民主,或者,民主本身的悖论,等等,梁先生看得清楚,而多所怵惕,预为言声而已。事实上,民主的很多弊端,包括民主制度可能造成的大多数人的专制,在20世纪逐渐暴露出来了,他当年说的这些话在西方也属于很深刻的思想,却早在20世纪20、30年代就已经表达过了。

艾恺:是啊,他就是在写《中国民族自救运动之最后觉悟》那本书时,已经在说我们不能再玩那些西方的把戏了。不过10年前,在五四的时候,他也主张提倡吸收民主、科学。我觉得后现代主义有一点跟梁漱溟正好天壤之别的地方,这个后现代主义就是在学术界玩来玩去的一个玩具,跟外界毫无关系,甚至他们越玩,关系越没有。梁先生的思想正好相反,认为如果他的思想不能在外界实现,那就不算是思想。

许章润:我同意你的基本判断,即梁先生对现代文明弊端的感悟,当它在中国还没有降临之际,他就已经提上了日程了。西方是在二次大战之后才感悟到的,但梁先生早就感悟到了。这恰恰是智者的悲悯,而通常为时人所窃笑。我同意你刚才说的一点,就是这些事情不是玩的,而是要严肃认真解决的,应该有一种持守的态度。而后现代主义只是解构,它把一切东西都解构后,这个世界还存在吗?梁先生恰恰反对这一条。所以他比后现代主义更庄重,更沉痛,也更深刻。

所以,梁先生的人生有点像个圣人,圣人悲悯持世,进而止不住要救世,总想把自己的思想付诸行动,来改善这个社会。一般的读书人安于书斋,只满足于笔下风云,多徘徊于砚中风韵。从这个意义来讲,梁先生有些类似于甘地这样的圣者,通过自己的不断奔走感化大地,于改造人生与社会中践履一己的感悟。实际上,梁先生自己就曾不止一次说过,儒家孔门之学,返躬修己之学也,而以天下为己任,故有周游列国、席不暇暖的话。

吴子桐:梁先生在《东西文化及其哲学》里说过,“世界文化的未来就是中国文化的复兴”。那么,梁先生在这个语境下所指的中国文化的核心是什么?为什么梁先生认为它比西方文化要高明,是人类文明的一个理想归宿?

艾恺:我自己觉得,梁先生早就觉得无论什么价值判断都是相对的。比如,人的文化不过是一种生活方式,也不能分什么高级的和低级的。那为什么不同的生活方式会存在呢?因为能解决问题。最早、最原始、最基本的那条路就是西方的文化,它的长处是很会利用理智,是第一个阶段,用理智去征服自然。但是征服过了头,也就没有大自然了,当你走到头,会遭遇一些别的你不知道的问题。事实是在逼着人类社会演变成一个中国式的社会,但不一定是用中国的儒家这个名号,不过事实会逼着人类的文化朝这个方向演变。也不是中国文化比西方文化高明的意思,什么都是相对的,中国文化以后也会到了头,最后人类的归宿就是佛。

许章润:光有物质与物质性力量,人间实在还不行,在此情形下,哪个文化能把生死的问题回答得更好,哪个文化就可能为人类所接受。毕竟,一切叫做文明的东西所回应的终究都不过是生死问题。梁先生在多部著作中阐说老中国的特点是“伦理本位,职业分途”,传统中国社会呈现于世的是这样一种结构。它引导出一个问题,即文化是一种生活方式,生活首先要解决衣食住行,就此而言,以近代的科学技术为代表的西方文化是最有效的。这个问题解决了以后,还有一个财富如何分配的问题,在这个问题上,中国古代和西方近代文明都有它们各自的优胜之处,就是通过不同的政治安排实现不同情境下的正义。而人类最根本的还是生命的意义的问题。西方是神学文化,印度是鬼学文化,中国是人学文化,不能说哪个好、哪个不好,都是对应了人类解决问题的不同阶段。梁先生不是中国中心主义,并没有一般性地表达过中国文化一定比西方文化高明一类的意思。

艾恺:我同意你的说法。不过,有一点,也差不多是17、18世纪才出现的、对全世界都非常重要的东西,叫做国家。以前哪里有这个东西?最早的真正的现代国家就是法国拿破仑时代,有一个统一的行政制度,还有民众爱国的那种感情。逐渐地这个东西就遍及全世界了。有人说,所谓现代化的定义,是西欧帝国主义侵略的地方的反应。

吴子桐:这是不是费正清先生所讲的“冲击―反应”模式?

许章润:我的理解是,费正清更多地是从制度和国家层面来讲的,艾恺先生讲的更多是从文化、心理的层面。最近我也在思考一个问题,这在汉语学界也是一个新问题,就是“国家理性”(reasonofstate)。“国家理性”作为一个问题,最早萌生于16世纪的意大利。因为,16世纪开始,西方度过罗马帝国解体后的漫长过渡期,而进入现代国家建构时代,国家理性于是成为一个时代课题。梁漱溟当然没有引入国家理性这一概念,但是对于怎样“救国”,怎样“建国”,在理念、制度和器物层面都要考虑到,所以,其思其虑,其实给出的也许是一个最早的关于这个问题的儒家式回答。倘若将“国家理性”这个思想引入讨论,我以为,对于现代中国的理解将别开境界,可能比过去的理解又更多一层。

艾恺:是,我没有想到这一层。当年,严复可能是最早的,后来五四全盘西化的时候这个认识更进一步,认为强国跟固有文化好像是有冲突,中国固有的生活方式不适合于建立一个现代国家。最近为什么好多中国的知识分子对中国的文化传统更认同,因为中国富强起来了,这个问题现在算是已经解决了,现在没有这个冲突了。

许章润:东方世界,包括中国和日本在内,当它们面对西方强势打压,积弱积贫之际,对于自己的传统文化多持一种否定的态度,认为要全盘西化,甚至要改良人种。迄至富强起来之后,民族自信心就上来了,对于传统文化的热情和认可逐渐获得恢复和强化。这二十多年中国经济快速发展,似乎“富裕起来了”,因而,我觉得很有意思,出现了一个意料之外而情理之中的现象,即原来比较激进的人士可能转向文化保守主义,法权安排对此亦且有所呼应。比如因应民间和学界重视清明和端午传统的呼声,立法规定两节假期。这说明文化自信心上来了。但这里面也还有一个东西要警惕,我觉得,如果梁先生活在今天的话,他也会提这一条,那就是:中国的国家建构迄今尚未最后完成,中国文化挣扎和努力到现在,还无法给世界提供普世性的借鉴。我们现在基本上还是在沿用晚近西方400年来的一些思想,中国现在还没有提出更多新的东西。所以我觉得即便中国富强了,也还是要“谦虚谨慎”。古希腊认可的美德不就包括正义、勇敢、节制和谨慎吗?

我觉得在中国做一个激进主义者并不困难,做一个绝对的反动派也比较容易,但是做一个像梁漱溟这样的所谓的“文化保守主义者”可能反倒非常困难。――注意,是“像梁漱溟这样的”。他的困难在于既要和全盘西化的激进主义分子作战,又要和“全盘西化”的政治势力对话。所以梁先生是两面作难。

艾恺:梁先生也有他的代表性,知识分子两千年来的思想是包容的。所以他最后的那本书看起来也是个马列主义者写的,他自己也觉得他是马克思主义者。

许章润:你说的这个时候可能是文革期间。彼时彼刻,他的一些观点可能也有一些修正,吸收了马克思的学说,但在我的阅读经验来看,终其一生,其思想并无根本性改变。

比如,他一直反对说中国存在阶级,在《今天我们应当如何评价孔子》这篇著名的演讲里面,他说中国不存在阶级,中国社会的分际是士农工商,“四民”流转不息,构成了中国社会的活力。我觉得这应该说是个洞见。

艾恺:我访问过500个乡下的老年人,我的印象很清楚,阶级观念本来是没有的,贫富的观念当然历史上都是有的。

许章润:对。相比而言,在传统英国、法国,特别是在英国,阶级的存在是毫无疑问的,阶级之间壁垒森严,俨然是英国社会的一大特征,虽“民主起来了”亦且不能免。大革命之前,法国也是三个等级,而有三级会议之谓。传统中国只有民与官的对举,只有相对贫穷与相对富裕,而这与阶级不同,是有界线的。还有,商人和普通民众之间,也是有着一种团体意识。除了这个,阶级意识好像并不存在,或者说,从来就不曾是一种稳定和普遍的社会意识。

艾恺:这也是中国社会的一个独特的现象,就是做官的晚年告老回家后,又成了社会的一个代表,下了台他就跟“国”成了对立的关系了。这是中国独一无二的。当然,它并非从来就存在的,差不多应该是在隋唐和宋代科举制度成熟以后才慢慢成长起来的。

许章润:是呀,从隋唐到清末,科举体制为士绅集团的存续不仅昭示了前景,而多所鼓励,而且,甚至提供了体制性力量。比如在徽州,明清两朝,不少人做了官,经了商,然后“衣锦还乡”,又重新成为地方的一分子,甚至成为地方利益的代言人,因而,在此意义上,他就是“对抗官府”的人。这一现象好像西方没有,西方的贵族,不论住在乡间抑或都会,好像总是和老百姓处在对立的状态。

艾恺:对,他们在乡下有自己的土地,才有可能做士绅。在中国,你先要科举,才能拿到土地。这跟西方的情况正好相反,就是为了做一个地主,要先读书。全世界除了中国之外,包括韩国、日本在内,统治者都是武士、世袭的贵族,中国没有。中国的文化是上下沟通的,有一种交融。一个普通的农夫,他还会引用孔子的话,这也是中国独一无二的。

许章润:姜亮夫先生20年代时曾就学于清华国学研究院,后来是著名学者。据他在回忆录中忆叙,他是云南人,十八九的时候来清华做国学研究生,他从山区里坐轿子,然后再乘车往北京赶。由滇入川,他就发现一件让他很惊讶的事情:山路崎岖,轿夫一路辛苦,他们不是唱歌,而是不时吟诵唐诗宋词来相互鼓励。姜亮夫不禁感叹:中国的文化是在民间。以我个人的有限经历来看,父祖辈们至少一般都读过几年私塾,他们不一定关心国家大事,也谈不上饱读诗书,但是随口背诵几十首甚至上百首的唐诗宋词,好像属于小菜一碟,记忆中他们都是高兴了张口就来。这一条,现在的中国读书人反而做不到了。