游民增加了社会的不安定因素,因此历代皇帝都很重视对游民的整治,但是都不能说治理得成功。比如明太祖朱元璋曾下令逮捕社会上不劳动的游手好闲者,为了控制社会流动,更发明了保甲制度。到了晚清以后,这个传统的乡村社会已经开始逐渐解体并在民国时期暴露出危机,其原

因正在于资本主义经济对乡村的渗透。伴随着民国时期乡村的现代官僚化治理方式,中国的乡村社会出现了如杜赞奇所言的掠夺型经纪人,这类乡村“恶人”比地主还可怕,其典型形式就是劣绅和恶霸,这个地方性“吏治”的危机催生了更多的乡村游民出现。

延安改造乡村二流子最成功之处,就在于认识到离乡改造游民是十分困难的,延安的经验是将改造者放在人民群众的汪洋大海中接受改造,放在熟人社会中来改造,用劳动来改造人,用群众运动来展开。这无论是和建国前比较,还是和建国后对于城市游民改造的方式都有区别。他们或个别谈心,或树立正面典型,召开各种劳动英雄大会,也只有这个时代,劳动者有了尊严,成为歌颂的对象,劳动者成为了英雄。这也是此前的社会没有的。这是党改造人的新模式,延安改造二流子就是将改造者放置到一个集体中来改造。

说到延安时期改造农村“二流子”的运动,首先不能不简单介绍一下中国的游民文化的历史。如果说侠客是路见不平拔刀相助的义士,是千古文人治国平天下的梦想,那么处于底层的游民阶层的产生,却和经济变化带来社会变动有很大关系。王学泰在《游民文化与中国社会》中指出,游民阶层在宋代开始出现,宋代由于土地兼并严重,失地农民增多,再加上人口激增,增加了朝廷的治理难度,这个时期随着商业的发展,大量手工业、第三产业和类似今天的不依靠辛勤劳动,凭借买空卖空的“金融”业开始出现,种种因素使得大量游民产生。游民增加了社会的不安定因素,因此历代皇帝都很重视对游民的整治,但是都不能说治理得成功。比如明太祖朱元璋曾下令逮捕社会上不劳动的游手好闲者,为了控制社会流动,更发明了保甲制度。这样,在政府管不到的地方,采取户籍制度,以及连坐方式将人与人的监控网络建立了起来。加上中国宗法社会的传统,因此乡村社会一直如费孝通描述的,存在一个差序格局和独特的礼治秩序,这一套乡土伦理和道德规则支撑着乡村共同体。到了晚清以后,这个传统的乡村社会已经开始逐渐解体并在民国时期暴露出危机,其原因正在于资本主义经济对乡村的渗透。伴随着民国时期乡村的现代官僚化治理方式,中国的乡村社会出现了如杜赞奇所言的掠夺型经纪人,这类乡村“恶人”比地主还可怕,其典型形式就是劣绅和恶霸,这个地方性“吏治”的危机催生了更多的乡村游民出现。

正如韩丁所言,每一次革命都会诞生新词汇,如果说游民朝代都有,“二流子”则是在大生产运动中诞生的现象。1950年代春明出版社出版的《新名词词典》中,“二流子”特指旧社会中受反动统治阶级压迫和剥削,失去土地和职业的一部分人,这些人“大都是破产的农民和失业的手工业者,常常以不正当的活动(如偷盗、欺骗、恐吓等)谋生。在乡村特指‘脱离生产’、‘游手好闲’、‘好吃不做的懒汉’”。这个词最早出现在1939年延安报刊中,1939年前,延安老百姓将这些人统称为地痞、牛毛(流氓),“爬鬼”、“二流答瓜”,二流子可能就由“二流答瓜”引申出来的,之所以叫“二流子”,是要和旧社会穷凶极恶的地痞流氓区别开来,因为和前者比,二流子多表现为生活恶习,而且只是有点小坏。根据当时延安市的调查,1937年前,延安市人口三千,地痞流氓五百,占人口总数的百分之十六,1937年延安县人口三万,地痞流氓为一千六百九十二人,占百分之五。根据这个比率,革命前边区流氓有三万,这还是保守估计。1937年革命政权建立后,农村恶势力被推翻,地痞流氓急遽减少,这是事实。但新的流氓也不断产生,和旧社会以敲诈勒索、拐骗抢劫、帮助土劣欺压良善为业的流氓比,他们显然没有那么恶、其性质和对于社会的影响和解放前比也逐渐微弱。为了将这些新社会的坏分子和旧社会的“流氓”区别开来,称今日的为“二流子”。这个称呼还表明,新社会二流子的存在,不是社会制度的产物,而是旧社会寄生意识的残余。

中共转战陕北农村后,延安人口激增,军需成严重问题,加上国民党经济封锁,40年代初期尤其困难。1943年解放日报的新年献词中已经明确提出“发展生产”的口号。献词同时指出1943年是“遭遇到空前困难的一年”。这一年边区的口号是“发展生产,加强教育”作为中心任务。教育和改造人,是最终的主题。当时的口号是“贪污、腐化、浪费是生产运动的敌人。在生产中,不许有一个败家子,一个二流子”;主张打倒穷困,努力生产。“不要那种阿Q式的叫花子的骄矜”。一方面打倒寄生虫,摧毁不合理制度,一方面努力生产,改变靠天吃饭的思想。1943年,延安政府开展了著名的军民大生产运动,鼓励民众开荒,生产自救。陕北当时地多人少,为解决劳动力不足,政府除了及时安置难民,将其转为生产力,此外还鼓励移民,因此1943年前后,延安发动了声势不小的移民运动,马丕恩、马杏儿父女就是当时移民生产模范的典型。他们一家经过一年的劳动,一家六口由赤贫的难民,一跃为自耕农。堪称勤劳生产,改善生活的模范,移民潮也使当地不务正业的游民陡然增多。

边区改造二流子工作进行的最早的是延安和华池两县。1939年边区提倡发展生产以后他们即开始了对乡村二流子现象的关注。1940年春天延安县的干部胡胜林和王庆海他们发现,要把生产搞好,首先要拿出有效办法,解决“二流答瓜”的问题,这些人危害极大,不仅抽洋烟(鸦片),偷驴盗马、赌博,勾结歹人,自己不从事生产,不缴税,而且说怪话,影响别人的生产积极性。后来二流子逐渐叫遍延安,指不务正业、不事生产,以烟、赌、偷、盗、阴阳、巫神、蛮婆、土娼为生的人。

二流子到处有,陕北尤其多,客观上与陕北人源于游牧民族的习性相关。这里土地贫瘠,地广人稀,当地农民普遍都是撒下种子后回家抽大烟,庄稼靠天收。女二流子的出现则与这一地带多数女子不下田劳动的传统习俗有关。当时有歌谣:“延安府,柳根水,十有九个洋烟鬼”,这些二流子,萎靡不振,一眼就可辨认出,“穿的都是破破烂烂,脸孔看起来像是发了霉的谷子”,不仅自己不生产,逃避公税,而且说怪话,破坏别人的生产情绪,不利于调动其他人的生产热情。这些人由于长期养成了懒散、抽洋烟等恶习,即便土改分得了地,也会卖地卖耕牛,继续玩乐,因此不利于巩固土改,他们虽然有的打点短工,但是今朝有酒今朝醉,从来不积累财富,因此也不利于农村工商业经济,影响政府税收。

更严重的是,如果不充分动员更多的劳动力,由于劳动力缺乏,雇工的工资势必上升,有些人就会觉得打短工比种地强,在劳力缺乏的情况下,打工者不怕没人雇佣,这样一来,农村的土地就没有人要,而由于农业工资多,影响到手工业工资也不得不高,这样一来农村的经济平衡就被打破,二流子的危害已经不是其个人问题,而是影响到整个社会安定。

对二流子的认定也不简单,早期由于标准不统一,村干部常常为某人是否是二流子,是“全个二流子”,还是“半个二流子”,讨论到半夜,常常争得面红耳赤。比如有的农民抽洋烟,但也从事生产,就很难认定。最后标准还是统一到是否有正当职业;和他们对生产的态度;生活是否腐化;养不养家这些最根本的农人之道上。此后逐渐统一了二流子的标准:

一、完全无正当职业而靠不良行为(如偷人、嫁汉、招赌博、贩卖违禁品、拐骗、做巫神、当师婆、胡挖乱抓、只要能作为生活手段,汉奸特务也干,……)维持生活者为二流子。

二、有正当职业,又兼靠不良行为为生活手段者为半二流子。

三、至于完全靠正当职业为生活手段但染有不良嗜好或不良习气者(如本人有不良嗜好,但不靠卖违禁品为生活,耍赌博但不靠招赌生活,积极生产但又大吃大喝等),不算二流子,而应作有不良嗜好或有二流子习气的公民。

(中共西北中央局调查研究室编的《陕甘宁边区二流子改造》)

此外,还有一类爱串门和爱搬弄是非的二流子,他们搬弄是非,败坏社会风气。值得注意的是,在当时农村披星戴月的生产劳动中,串门不仅被认为是浪费时间的浪荡行为,而且还会造成搬弄是非,影响邻里关系。因为串门,或者好拉话,一拉起话什么都忘记了,所以三天劳动抵不上别人半天,这种毛病也不为农民见容。而那些媒婆巫神等,常常就是这类不爱劳动,串来串去,搬弄是非的人。1942年5月16日,《解放日报》刊登了一篇读者来信,叫《农村里的耗子》,询问农村目前有几种“有害的人,该怎么办?”,主要有“吹手剥削人”;“阴阳剥削人”,“神官巫神剥削人”,这些人专门靠跳大神,看风水为生,“专吃农民的血,农民很抱怨他,而又不能不让他吃,还得‘恭而敬之’,请他来吃”。这些老鼠静静的吃,从没想到过劳动,也不愿意劳动;待到别人把收获物放进仓库屯里,他们就偷偷地攫取一部分。这些媒婆,巫神和阴阳先生,实则是变相的不劳而获。我们在三仙姑、小诸葛等人物形象上仍然可以看到他们的影子。因此改造二流子其实是改造社会风气与生活方式,移风易俗。二流子改造调动了全村的生产情绪,又因为过去政府不管这类人,其成功改造,使新政权的形象获得了认可。

在农村中还有一些二流子,他们虽然不像二流子那样游手好闲,但是对于生产也是消极的,经济也是不发展的。他们不吸烟,不赌博,不作坏事,但是光景老是过不好,原因是放着地不种,老想“倒生产”,用今天的话就是妄想通过做“倒爷”发财,用升子托着两包水烟、几盒火柴到处卖,十天半月也卖不出一包,家里的地全荒了。

对顽固二流子的改造,绥德分区除了开斗争大会,给二流子挂牌等措施,韦君宜在当时《解放日报》上还介绍了绥德分区有关抵制二流子的“市民公约”:一、不买二流子东西(有些二流子搞小买卖),二、不让二流子在好人家串门;三、不让二流子在家里掌握经济权;四、各家自己保证,以后不再出现二流子;五、代二流子找职业(韦君宜《警区二流子改造》)。延安市则为二流子制定纪律和公约:一、不染不良嗜好,二、不串门,三、不招闲人,四、不挑拨是非,五、要有正当职业,六、如有违反,罚工。

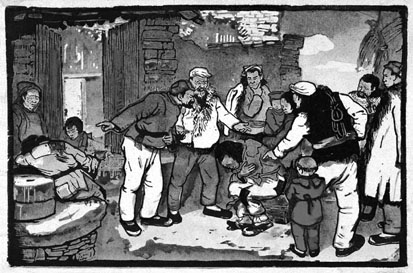

我们知道游民自古以来就反家庭的,因此二流子改造首先就是在“家庭”内部来进行了,因此也成为解放区改造家庭运动的一部分,这一年,家庭改造的成果有家庭内部实行民主公议、公私两利的“滕杨方案”;还有李来成新式家庭模式,这些家庭打破的原来封建大家庭中人心涣散,劳动热情调动不起来的局面,在新型的家庭中,我们看到传统的以家庭为单位的小农经济逐渐以一种新的方式重新被组织到新的社会关系中去。首先是劝二流子关心家庭,积累家庭财富,不顾家庭,不愿建立家务的二流子习气,是可耻的。在王轼廓、以及当时的有关二流子改造的新年画中,我们都可以看到画片中的家庭叙事伦理,破败的土墙告诉我们,支撑着这个家的土屋已经快倒塌。妻子穿着补丁衣服,趴在废弃磨盘上痛哭(见图1),手拿烟斗的长老对这二流子语重心长地规劝,衣不蔽体、蓬头垢面、拖着破鞋的二流子低着头,羞愧难当,1947年,作者又将版画套色,画面上唯一衣服没有上彩色的就是这个二流子和他的女人。与此相对的画面上其他人都是穿着新衣服新鞋,画面上别人家的孩子与二流子家的冷冷清清相对,似乎也暗示着别人家的几世同堂,多子多福的和谐家庭。

这幅画中不仅出现了家的元素,长老社会的乡村文化传统在改造中也被征用。在二流子改造运动中,特别注重利用地方有威望人士劝说二流子改邪归正。图1中我们看到:围绕着二流子,正对着二流子语重心长的是村中的三位老人,而不是村干部。村干部并非不在场,我们可以想象图画右边披大衣者为村里的外来者―――年青的村干部。三个老人的手势也非常生动,其中一个摊开双手,表明道理已经说尽。一个直指二流子,指出他的严重性,另一个长者则通过其手势将读者的视线引向磨盘上的妻子,这个手语似乎正通过质问二流子能否对得起其老婆。而在解放后的另一幅年画中(图4),我们则看到在教育二流子时,这个长老社会伦理秩序直接被年轻的穿着军大衣的村干部取代,村干部处在了画面的中心。当时围绕着二流子改造也产生以许多“起家”为主题的文艺作品,如《刘二起家》、《钟万才起家》、《刘生海起家》等等,这些作品叙述的是一个个二流子如何发家致富的故事,或者通过“劝夫”模式来改造二流子,从1949年《人民文学》第六期彦涵的作品《懒汉懒汉再不改,俺就和他两分开》中(见图3),我们可以看到这个女性形象和王轼廓的版画有明显变化,老婆不再只是忍气吞声的女性,她直接将懒汉丈夫带到了村公所来评理,丈夫蹲在办公室的地上,老婆女性位于画面的中心,正对着干部说理,懒汉丈夫虽然矮小,但位于透视的焦点,这幅图可以看出解放后妇女地位的变化,加上新的婚姻法颁布,对懒汉不再一味迁就,妇女有了说话权和选择权。许多文艺作品改编为秦腔等许多地方文艺形式,反映出特定时期的大众文艺的文化政治。

古元的绘画是为解放日报上申长林改造二流子一文的插图(见图2),线条和人物都很简单,按照陆定一在《解放日报》1943年2月10日的介绍,古元是想好好画一画二流子的,“但要画它,必须先去看看许多二流子,他们衣服怎样穿法,帽子怎样戴法,举止神情又只怎样,然后画起来,一望而知是二流子”。这幅画取材于真实的故事,即当时的劳动模范申长林改造同村的二流子金三,共同致富的故事。申长林五十多岁,和马丕恩一样移民来到延安,有过四十年悲惨的生活,曾经是一个十多年沉迷在赌城里的二流子,而现在成了教育他人的模范党员。在这幅画中,不仅可以看到他同样征用乡村伦理社会中的长老权威模式,同样这个长老又是一个新劳动英雄,可谓亦旧亦新。有时候这些有威望的人受政府的委托,做二流子的保人,现实中的申长林在改造金三时,晓之以理,动之以情,多次扛着白面来到接不开锅的金三家。不论是王式廓的木刻,还是古元的版画,我们都可以看到一个低头悔过的二流子的形象,改造达到了效果。金三低头的神情可以告诉我们他此时的内心活动。在改造二流子的过程中,最看重的就是这种灵魂深处的革命。通过他们自身的“悔”,让他们真心改过,达到改造人、改造社会的目的。

晚清民国时期将游民改造当作慈善来做的方式,其主要救助方式,如阮清华在《上海游民改造研究》中指出的,多数是靠慈善、地方精英等民间救助的方式,而感化院则将游民与普通穷人区分开来,通过区隔或教给生活技能的改造方式往往收效甚微,改变不了产生游民的社会结构。延安改造乡村二流子最成功之处,就在于认识到离乡改造游民是十分困难的,延安的经验是将改造者放在人民群众的汪洋大海中接受改造,放在熟人社会中来改造,用劳动来改造人,用群众运动来展开。这无论是和建国前比较,还是和建国后对于城市游民改造的方式都有区别。他们或个别谈心,或树立正面典型,召开各种劳动英雄大会,也只有这个时代,劳动者有了尊严,成为歌颂的对象,劳动者成为了英雄。这也是此前的社会没有的。这是党改造人的新模式,延安改造二流子就是将改造者放置到一个集体中来改造。在这个意义上,军队的大生产运动,也是通过集体劳动,不仅是缓解了物质匮乏,重要的是改造了军队中的兵痞,彻底改造了军风。

在这种新型的劳动组织中,集体劳动取代个人劳动,不仅增加了分工效率,而且通过劳动建立了一种新的人与人的关系。也只有在这样的劳动共同体中,劳动观念才发生了深刻的变化。如果说资本让劳动者变成了雇佣,让劳动和劳动者分离,在这样的新型的劳动形式中,二流子不仅对劳动有了兴趣,更获得了尊严。他们从劳动中看到了成果,看到了未来,劳动者与劳动重新化成肉身,结合到了一起。

以小农为主体的劳动力,之所以有着世界公认的劳动力素质,不仅仅因为它在传统的劳动组织中养成的协作传统,更重要的与社会主义革命中对劳动力的教育改造和组织相关。因为只有到了社会主义革命阶段,才真正从农民的主体出发,将农民成功地组织起来了。“任何个人,只有通过参与共同的斗争,才能获得自己的解放。通向一个人的翻身道路,存在于通向所有人翻身的道路中”,韩丁通过一个美国人的眼睛,看到了和土地密不可分的农民,如何逐渐学会用合作代替竞争,寄信心于群体的行动。正如毛泽东1945年在边区劳动英雄和模范工作者大会上所说的,“这种生产团体,一经成为习惯,不但生产量大增,各种创造都出来了,政治也会进步,文化也会提高,卫生也会讲究,流氓也会改造,风俗也会改变,不要很久,生产工具也会有所改良。到了那时,我们的农村社会,就会一步一步地建立在新的基础上了”。

图1

图2

图3

图4