王国维肖像

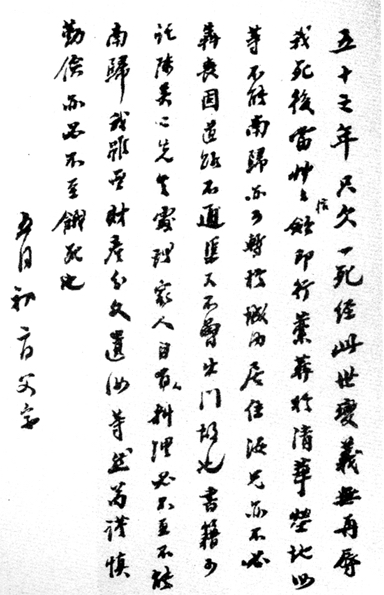

王国维手稿

王国维故居

王国维的《咏史诗二十首》生前未刊,初载于1928年11月的《学衡》杂志第66期。其篇末有编者附记云:“按右诗二十首,分咏中国全史,议论新奇而正大,为静安先生壮岁所作。集中失守,且从未刊布。本刊展转得之罗叔言先生(振玉)许,亟录之以示世人。编者识。”

关于它的具体写作时间,一说是在光绪二十四年(1898年)2月前后,即王国维在进入上海时务报馆任书记时所作。另一说则是光绪二十六年(1900年)5月。但两说在时间上相去不远,因而把它定为王氏早年作品应是毫无问题的。而据赵万里《王静安先生年谱》载,罗振玉正是由于偶然读到了这组《咏史》诗之一,见其中有“千秋壮观君知否?黑海西头望大秦”之句,乃大异之,遂拔之于俦类之中。由此可知,《咏史》诗即为罗、王二人相交之契机,由于王氏之古史研究系受罗氏之资助与影响,因此它也就可以看作是王氏古史研究的精神前兆。

王氏的《咏史诗二十首》有两个最重要的特点,其一即内容上不同于今文学诗人的同题之作。在苦难深重的近现代中国,以“文化利用”的方式阐释、发掘历史中的民族情感和力量,以之作为振兴民族国家之工具,本来也是十分正常的应急举措。如“我祖黄帝传百世,一姓四五垓兄弟;族谱历史五千载,大地文明无我逮”,(康有为:《爱国短歌行》)就是其中一个明显的例证。而王国维先生的“咏史”诸作与此截然不同,其《咏史诗二十首》开篇即云:“回首西陲势渺茫,东迁种族几星霜?何当踏破双芒屐,却向昆仑望故乡。”这里所谓的“东迁种族”,即本于19世纪由中外学者提出的汉族西来说,这个说法在某种意义上对中国民族之自信心有所折辱是很显然的。而王国维先生之所以毫不顾忌地以之入诗,则纯粹是因为接受了其时上古历史研究的结论。尽管这种结论在今天看来未必一定正确,但在一切以知识和学术研究为立论基础这一点上,却无疑显示出学术独立这一现代学术理念在王氏咏史诸作中的存在。

其二即形式上的不同,近现代的咏史诗尽管数量众多,但它们基本上都属于零散感受或者即兴之作,以寄托失意文人的人生感慨和个体的悲欢心绪。与之相比,王氏《咏史诗二十首》在形式上的最大特点是它的编年体(即所谓“分咏中国全史”)特征。总揽《咏史二十首》,可以发现作者似乎意在撰述一种相对完整的“中国历史大纲”,它以中国民族种族渊源为起点,继而从传说中的伏羲一直吟咏到一代天骄成吉思汗,举凡中国中古以往的诸历史大事与重要人物,都于其中历历可见,其结尾则以“卒章见其志”的方式表达了中国文化复兴的理想。如果说,前者只有一种“抒情泄愤”的有限之审美意义,那么后者则直接构成了王氏研究扑朔迷离的上古中国史的精神契机。

王氏早年写作《咏史诗二十首》的原因,可以用他本人的两句诗来概括,就是“为寻甘石问,失纪自何年。”(《和巽斋老人伏日杂诗四章》其二)这里有两个意象需要加以阐释,前句的甘、石即战国时代的天文学家齐人甘公与魏人石申,他们的天文著作在史乘上被合称为《甘石星经》。后句中的“失纪”意即“正常之天象”之被扰乱,具体到中国古代的天人相应隐喻结构中,则常用来特指王朝废兴或人伦纲纪之崩坏、沦丧。因而两句诗可译为:我要回答的是甘石二公之问,王道之废究竟起于何时?而王氏之《咏史诗二十首》,则可以看作是对这个问题的初步回答。在20世纪大厦将倾、内忧外患的历史背景中,这种发问的独立苍茫和深重忧患是不言而喻的。在某种意义上,它可以使人很容易想到二千多年前三闾大夫的《天问》。《天问》本就是一种大苦闷和大悲剧的产物,正如王逸在《楚辞章句・天问序》中所指出的:

屈原放逐,忧心愁悴,彷徨山泽,经历陵陆,嗟号昊昊,仰天叹息;见楚有先王之庙及公卿祠堂,图画天地山川神灵,琦玮?儒,及古贤圣怪物行事。周流罢倦,休息其下,仰见图画,因书其壁,呵而问之。

而关于写作《天问》的意义,则正如洪兴祖在《楚辞补注》中所言:

天问之作,其旨远矣。盖曰:遂古以来,天地事物之变不可胜穷。欲付无言乎?而耳目所接,有感于吾心者,不可以不发也。欲具道其所以然乎?而天地变化岂思虑知识之所能究哉?天固不可问,聊以寄吾之意耳。楚之兴衰,天邪?吾之用舍,天邪?国无人莫我知也,知我者其天乎?此《天问》之所为作也。

把《天问》和《咏史诗二十首》略加比较就不难发现,两者无论在形式还是内容上都是多么惊人地相似。与屈原在楚庙中所目睹是“先王”、“公卿”、“古贤圣怪物行事”相类,在《咏史诗二十首》中出现的“伏羲”、“铜头铁额”的蚩尤、击败蚩尤的“轩皇”以及“禹、舜”等,也都可视为王国维先生在写诗时的目之所接。而由于处身于20世纪初中国文化的整体性悲剧性命运中,所以后者之发问所面对的时空背景不仅更加悠久辽远,而且其“忧心愁悴”、“嗟号昊昊,仰天叹息”之程度也更加酷烈和不堪负荷。如果说屈原是把“上古各民族的兴亡史”包含在“天问”的范畴之内,那么王国维先生对苍茫历史的“呵而问之”,实际上最根本的目的也是要从中发现中国文化的存亡之道。也可以说,《咏史诗二十首》就是20世纪的《天问》,而王国维就是现代中国的三闾大夫。其实这一点早就为陈寅恪先生所窥破,把王国维比喻为屈原,他在《挽王静安先生》一诗中写道:

敢将私谊哭斯人,文化神州丧一身。越甲未应公独耻,相累宁与俗同尘。吾侪所学关天意,并世相知?道真。赢得大清干净水,年年呜咽说灵均。

其中的尾句就直接点明了这一点。此外,陈寅恪先生还对“甲子逼宫”事件中曾约同死而一直未践履诺言的罗振玉、柯绍?一直耿耿于怀,除了此处“越甲未应公独耻”的影射之外,他在《王观堂先生挽词》中仍不忘再一次强调:“南斋侍从欲自沉,北门学士邀同死。”并特地自注前句“指罗振玉”,而后句指柯绍?。而这里的“自沉”这种结束生命的方式也源于屈原,同时又为二千年之后的王国维所躬身效仿。由于结束自己的生命实在不是一件容易的事,因而陈氏对罗、柯的批评和不能见谅,与他一贯倡导的“同情之了解”之待人衡物原则显然有所不同。也许可以这样解释,正是因为对罗、柯不能作“灵均”如此不满,才使得一贯冷静和豁达的历史学家失去了常态。

进一步说,由于在诗中的解答未免简略和不能征信于人,因而它直接构成了王氏古史之学的原动力。同时在这里还揭示出王国维先生古史研究的最深旨趣,即由中国文化之“事物变迁之迹”而复求其历史兴废之“因果”。王氏晚期之“古器物、古文字和古史”研究,都是由此而引发出来的。具体说来,其工具是古文字学。以这种具有科学性质的小学工具来衡定历史存在之真伪,既是王氏“古史新证”对今文学者“古史研究”之超越之处,同时也是王氏之学所具有的重要现代学术特征之一。正如王氏在《殷虚书契考释・后序》中所指出的,“我朝学术所以超绝前代者,小学而已”。他还特别批判了“不通字例、未习旧艺”之“俗儒鄙夫”的“肆其私臆,无所忌惮”,并讥之为“鬼魅之易画”。即使由于工具和研究水平的限制而无法做出令人满意的答案,王氏也绝不肯在没有确凿证据时乱下结论。如他在《毛公鼎考释・序》中所说:

……今为此释,于前人之是者证之,未备者补之,其有所疑,则姑阙焉。虽于诸家外所得无多,然可知古代文字自有其可识者与可通者,亦有其不可识与不可强通者,而非如世俗之所云云也。

其中心则是文物制度及其历史延续性。正如罗振玉在《观堂集林・序》中所指出的:“盖君之学,实由文字声音以考古代之制度、文物并其立制之所以然,……”而王氏在古史研究中的代表性著作,如《殷周制度论》对夏商与殷周制度变化程度之分辨,如《殷卜辞中所见先公先王考》、《殷卜辞中所见先公先王续考》对史书中遗失世代的增补,如《古史新证》对“禹”之历史存在的论证,如《说自契至于成汤八迁》对“后五迁”的补正等,都是缘此中心观念而产生的。从中也就可以得知王氏之学背后的价值观念,即出于一种对中国文化灭亡的深度之恐惧感,因为文化的灭亡,一表现于文物制度的崩溃,二即其历史延续性的断裂。如果说后者是由他在《论政学疏》中提出的“自三代至于近世,道出于一而已”所象征,那么在此对文物制度的高度重视还需略加说明。孔子早就指出夷、夏之辨的关键在于是否“进于礼乐”。马一浮先生则指出中国史书中“诸志特详典制,则出于《礼》”,陈寅恪先生在《王观堂先生挽词》之序也阐明“吾中国文化之定义,具于白虎通三纲六纪之说”,由此可知,对于文物制度的重视,不仅是中国史学一个最重要的传统,同时它还是一种文化是否存在的一种根本性尺度。而王氏的古器物、古文字以及古史研究,目的都在于要说明中国文物制度的真实性,因此其意义正在于要为风雨飘摇的中国传统文化确立一个历史根基。