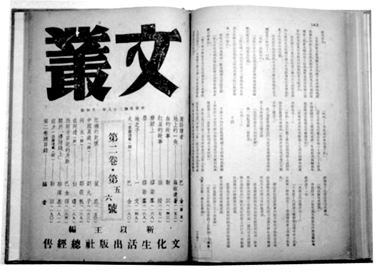

1936年底,靳以和巴金合编的《文季月刊》被国民党政府查封,他们转换名称与斗争方式又出《文丛》杂志。“文季”是大16开本,“文丛”是25开本,形式上人家就以为是二种不同的刊物。《文丛》在上海出了五期,这五期均

1936年底,靳以和巴金合编的《文季月刊》被国民党政府查封,他们转换名称与斗争方式又出《文丛》杂志。“文季”是大16开本,“文丛”是25开本,形式上人家就以为是二种不同的刊物。《文丛》在上海出了五期,这五期均抗战爆发,《文丛》出到第1卷第5号(1937.7.15)便告一段落。靳以转移广州仍没忘记《文丛》,终于在1938年5月将它复活,称“第2卷第1号”,版式改为16开,扉页是丰子恺的“任重道远”漫画,是送给钱君?的,题有“君?艺友鉴二七年四月子恺”。刊期由月刊改为半月刊。靳以在“编者的话”里说:“从去年的七月到今天,有多少好男儿的血洒出来,为了国家,为了自己;我们不再像一只驯羊,等待别人的宰割,我们已经坚强地站起来,以打击来答复打击。”复刊号开始连载巴金的长篇《火》。

“第二卷第二号”的前面三篇文章是为“纪念罗淑女士”的,由巴金、黎烈火、靳以写。这三篇悼念文章的排版方式很少见,首页分上中下三栏,依次是巴金的《纪念一个友人》、黎烈文的《关于罗淑》、靳以的《忆罗淑》;第2、3、4、5页都是上中下三栏,三个人的文章齐头并进;到了第5页巴金的文章顶到了头。(后面几行换了小号字紧排),黎烈文与靳以的长短只差两行,都没顶到头,留下一块空白“接”巴金从别的页面上“转”下来的《火》。有些人疑问过,那些报纸杂志上的文章怎么都那么巧,正好一字不多一字不少地把版面排满?排版,当然很有学问和技巧了。还有人特别反对那些个“接××页”“转××页”,读着不爽,他们哪里体会排版工作遇到的诸多难题。

这一期里还首发了丰子恺创作的《阿Q正传漫画》,后来的单行本非常畅销。有几位著名画家画过阿Q的连环漫画,成书最早的似乎是丰子恺吧。

才出了二期,局势又趋紧张,第三期拖延了二个多月到8月20日才出版――“亲爱的读者诸君:我们以十二分的歉意来向诸君解说,为了敌人狂暴的轰炸,使我们的工作无法继续下去,于是有两个月了,《文丛》没有能依时出版。这是万分不得已的事,个人的安危还在其次,根本是一切都停顿了,就是想印出来也不可能。”(文丛编者“致读者”)

到了第四期的出版,已是在桂林,已是这一年的12月20日,连封面也废除了(不是说没有封面,而是封面与内文用一样的纸没有颜色了)。巴金在前面写了“写给读者”――“本期《文丛》付印时,编者(注:靳以)已走上‘入川’的旅途了。大部分的稿子还是他在寂寞的旅中整理好寄来的。我不忍辜负编者的热心,答应尽力使这期刊物早日和读者见面。我以为在十月二十日以前一定可以看见它摆在广州市内的书店里。可是稿子还没有全部排好,大亚湾的炮声就隆隆地响了。我每天几次跑去印局催促,回来连夜阅改校样、结果也只能在十月十九日的傍晚得到全部纸型。那时敌骑早已越过增城、警察也沿街高呼过‘疏散人口’了。第二天夜间我们就仓皇地离开了广州。我除了简单的行李外还带了本期《文丛》的纸型,我就带出这一付纸型!21期的《烽火》虽已全部排竣,可是没有被制成纸型的幸运,便被毁在21日广州市的大火中了。我带着纸型走过不少的地方,在敌人的接连不断的轰炸下居然没有把它遗失或损坏,这倒是我料想不到的。现在能够将它浇成铅版,印成书册,散布出去,在我也算是了却一个责任。我自然是很高兴的。这本薄薄的刊物的印出,虽然对于抗战的伟业并无何种贡献,但它也可以作为对于敌人的暴力的一个答复:我们的文化是任何暴力所不能够摧残的。十一月二十五日在桂林。”

什么是“纸型”?我一直没有搞明白,问过一个专家以后,稍稍明白一点,但没见实物,总不算彻底明白。纸型一定很轻,不然巴金带着它撤退是不堪重负的。有了纸型才能“浇成铅版、印成书册”。我对一本杂志出世的“全过程”非常有兴趣,一直没有机会亲眼目睹。《科学画报》上曾有过介绍某种物品产生的流水图,有文有图,十分清楚地满足读者的好奇。现在是电脑排版的时代了,“纸型”已成为历史名词。

《文丛》的最后一期是“第二卷五、六号合刊”,此时已到了1939年的1月20日。巴金依旧在前面写了“写给读者”――“这期刊物是在敌机接连的轰炸中编排制版印刷的。倘使它能够被送到诸君的面前,那么诸君可以相信我们还活着,而且我们还不曾忘记你们。……倘使这本刊物能够安然到达诸君的手中还希望你们牢记着弟兄们的这样的嘱咐。一月五日在桂林。”

巴金使用好几个“倘使”,他当时确实不能确保刊物能够安抵读者手中。轰炸下的《文丛》,撤退中的纸型,这是真正弥足珍贵的“战时版”。