|

|

地理位置示意图地图绘制郭红松 |

沿北纬30度线游走,在长江穿过大巴山和武陵山的地方,古代有一个方国,史称巴国。秦末汉初,所有关于这个方国的记载突然从浩繁的典籍中消失,巴人也一夜蒸发不知去向。近年来,自川东北、经重庆至三峡的狭长地带所出土的一系列文化遗存,让那段消弥的历史渐渐浮出水面,那曾经灿烂的文化真相,也在吸引着越来越多的文化学者去破解。

翻开地图,出土巴国文化遗存的湖北省宜昌市位于北纬30度,东经111度,四川省宣汉县位于北纬31度,东经107度;这两地分别处在长江及其支流清江和渠江两岸,均为山区。两地同处于热带海洋气团和极地大陆气团的交替控制区域,季节变化明显,夏季高温多雨,冬季低温少雨,年降水800mm以上,是典型的亚热带季风性湿润气候。这样的气候所造就的生物群落决定了人们怎样的生存方式?这些生存方式又表现出哪些文化特点?稳定的地质结构所决定的千年不变的气候特点,是否让人们还在因袭过去的生活习俗?带着这样的想法,记者探访了此区域的穴居人家、巴人古街、百里峡和土家族展示区,对这里的原住民传统习俗和生存环境做了了解,希望能捕捉那远去的巴文化的影子。

拉纤百里峡

樊哙镇江边的土家族吊脚楼

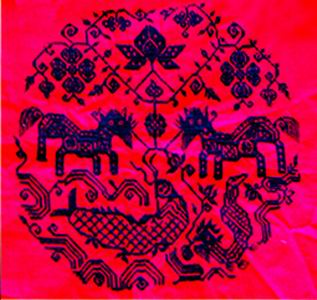

民间装饰图案土家人兜肚上的“虎”与甲骨文的“虎”有诸多相似

演示传统棉花脱籽

古墓石雕山岩上的蜂房

穿草鞋的山民

车溪纸坊的动力来自于水车

建在山洞和岩石间的传统民居

土家族捕鱼

【链接:巴文化】

巴人或巴族是我国古代西南及中南地区的一个族群。据专家学者考证,“巴”的地域范围大体界定在北起汉水、南至鄂西清江流域、东至宜昌、西达川东的地区。春秋战国之际向西发展,最终以重庆为中心,建立了巴国,逐步创造了自己的文化。在民族迁徙的过程中,巴族的文化得以沿途传播,也得以与其他族群进行交流。巴文化与楚文化在秦汉统一以后,开始融入华夏文化共同体,但巴人与楚人始终保持着本民族的独特文化。这种多元文化特质的传播脉络一直延续至今,成为连接古今巴文化的重要纽带。随着三峡考古工程的有序推进,有关巴文化的种种谜团正被逐步揭开。

穴居人家仍在沿用吊锅做饭

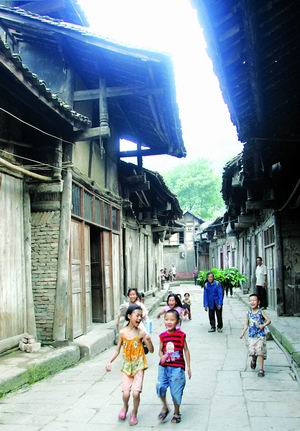

古镇巴人街