梁漱溟(1893-1988)出生于北京的一个仕宦之家,梁漱溟的童年始终是在欢快自由的氛围中度过的,其父虽任职清廷,但他的发蒙教育却是当时最开放的中西小学堂,进入中学后,其倔强、顽强的个性日渐形成。中学毕业后,他到当时的《民国报》当记者,痛恨私有财产,相信社会主义,对现存的一切都坚持强烈的批判精神。在

按照梁漱溟的个性,他讲印度哲学就是要“替释迦说个明白”,但由于北大是新文化运动的策源地,因而“趋新”、“趋西”以及“全盘反传统”是当时的主流思潮;而胡适、陈独秀这些新文化运动的巨擘也都聚首于北大,这就不能不使他感受到很大的“压力”,也不能不有一种沉重的“压迫”感。不过,由于其从少年时代就形成的倔强性格,因而这种压力非但没有压垮他反而激发了他强烈的逆反心理与抗衡意识。所以,他转而将自己“替释迦说个明白”的初衷及时调整为“替孔子说个明白”。于是,就有了与胡适的对台戏,也就有了专门抗衡于西化之说的“东西方文化及其哲学”的系列讲演。关于其讲演的心态,他在该书出版时的《自序》中有非常具体的说明:“今天的中国,西学有人提倡,佛学有人提倡,只有谈到孔子羞涩不能出口,也是一样无从为人晓得。孔子之真若非我出头倡导,可有哪个出头?这是迫得我自己来做孔家生活的缘故”。显然,这一剖白既是梁漱溟放弃佛家而“做孔家生活的缘故”,同时也是其发起“东西方文化及其哲学”系列讲演的具体因由。

《东西方文化及其哲学》虽然是一部应急之作,但以梁漱溟的个性及其重视切己与践行的学风,其书中所持倡的绝非一般所谓的抗俗、矫激主张,而是充满着对中西印三方文化的切己思考与真切的体认。在该书中,他将中、西、印文化概括为三种不同的人生路向:西方文化“所走的是第一条路向――向前的路向”,即征服自然、改造环境的路向;“中国文化是以意欲自为调和、持中为其根本精神的。印度文化是以意欲反身向后要求为其根本精神的”。他由此解释何以西方的科学技术发达,印度的出世、禁欲观念发达,而中国人的“住世”观念发达。在他看来,人类文化的发展必然要有一个根本变革,即“由第一路向改变为第二路向,亦即由西洋态度改变为中国态度”,因为“住世思想之最圆满者无逾于孔子”。

梁漱溟关于中、西、印文化三路向的说法虽然只是一种直觉,但在当时却起到了“震撼”的作用,尤其是他对中、西、印不同文化路向的分析与说明,一下子避开了“全盘反传统”的锋芒,“使中国知识界感到迷惑,不知道应该怎样作出反应”(《最后一个儒家――梁漱溟与现代中国的困境》,湖南人民出版社1988年版,第29页);而对于一贯坚持文化主体性的现代新儒学来说,这种不同路向的分析与说明却起到了唤醒的作用――唤醒对中国传统文化之民族特色的注意。所以,熊十力以“中流砥柱”来赞扬《东西方文化及其哲学》在当时所起的作用,牟宗三也赞叹《东西方文化及其哲学》是一部“深造自得之作”;而美国学者艾恺则认为,《东西方文化及其哲学》不仅“引起了东西文化的争论,并为1923年的科玄论战准备了前提”(《最后一个儒家》第79页)。

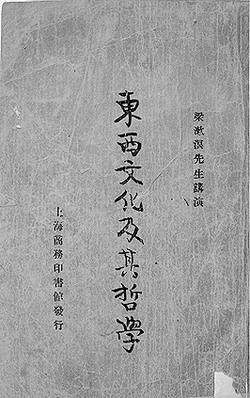

《东西方文化及其哲学》出版社:商务印书馆出版时间:1922年图片由国家图书馆提供