胡学文 男,1967年9月生,毕业于河北师院中文系,1995年开始文学创作,著有长篇小说《燃烧的苍白》、《天外的歌声》,中篇小说《极地胭脂》、《婚姻穴位》、《飞翔的女人》等。近年在各杂志发表中篇小说一百五十多万字。中国作协会员。

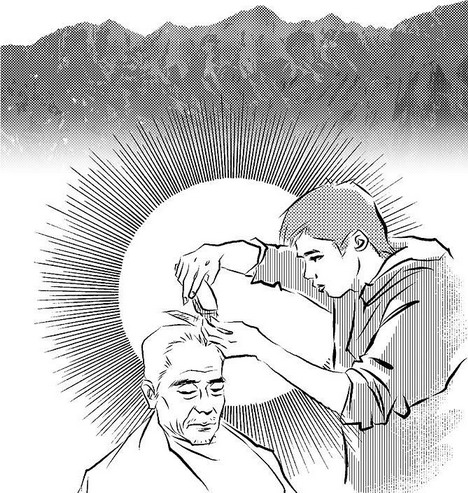

插图:郭红松

上路时,除了酒和两盒蛋糕,马东还带了一样东西。酒和蛋糕女人知道,包里的东西女人不知道。马东并不想瞒她,他从不瞒她,为此,马东没少吃苦头。一天晚上,马东找老乡聊天,赶上几个老乡比三点,马东也玩了一会儿,输了七十块钱。马东后悔不迭,那可是七天的房租。其实,马东瞒着女人完全可以,女人并不把他的钱扣得一分不剩,他兜里总有百十元的活动费。可马东和女人说了,女人把他臭骂一顿。一次马东逛街,被一个胖女人拉过去试衣服。胖女人想给自己的弟弟做上衣,说马东和她弟弟身材相仿。在胖女人的劝说下,马东扯了一块毛料。五十元一米,确实很便宜。女人大骂马东蠢,让人家卖了还帮着数钱。马东在那儿试过,毛料很结实,回家却变得烂纸一样,一撕一个窟窿。

不管怎样,马东没想过瞒女人。一口锅里吃,一张床上睡,有什么好瞒的?但包里的东西马东没和女人说,倒不是有意瞒她。女人根本没给他说话的机会。他一进屋,女人看见他手上的酒和蛋糕,问道,刚过年,买这个东西干啥?马东说,我明天回家。女人的语气顿时变了,回家干啥?马东故作轻松地说,看看呗。女人的脸沉了,年前不寄钱了么,咋还要回去?马东说,寄钱是寄钱,回家是回家,两码事。女人断然道,不行,你不能回去了。似乎意识到说得过分了,缓缓语气说,要回也得过几个月,现在出门人多,车票又贵。马东说,我跟老板请假了。女人生气了,请了假又怎样?要是不让你回去呢?马东说,还是回吧。女人砰地扔了铲子,一边儿歇着去了。

这个时候,马东还能说别的么?

女人不说话,马东也不言语,只有炉上的铝锅发出咕嘟咕嘟的声响。女人回来得早,包了饺子。此刻,薄皮大馅的饺子已泛在水面上。出租屋不大,半间房吧,东西堆得到处都是,蒸气很快就涨满屋子。但马东没闻到饺子的香味,他心里也拧着呢。他什么事都可以听女人的,这个不行。

马东只顾发呆,等他把铝锅端下来,饺子快煮成稀粥了。马东给女人盛一碗,说,吃点儿吧,味儿挺好。女人狠狠甩他一下,独自睡了。马东知道劝也没用,舀了自己喝。喝了三碗,赌气似的。

马东起床,天上的星星依然亮着。起晚就赶不上火车了。到皮城的火车只有一趟,须得到三家店去坐。马东没胃口,可想到回头女人就会把那锅汤倒了,便喝了两碗。冰凉冰凉的。马东怕吵醒女人,没敢生火。马东的身体棒得很,一碗凉汤算啥?

火车上没有马东想象的人多,他找到一个座位。马东见周围的乘客都闭着眼,也想睡会儿。昨夜没睡好,又起得早,实在是太困了。

肚里开始有声音了,起先是小石子投进水里,咕一声,半天投一枚,后来投得就连续了,声音也大。马东窝着肚子,睡意全无。肚子一阵一阵地抽搐,像被大钎夹了似的。他终于憋不住了,得上厕所。马东想把包够下来,包里装着东西,他怕丢了。马东直不起脚,够了几次也没够着。他只好向对面的乘客求救,那人帮他拿下来,马东抱着往厕所跑。

跑了几次,肚子总算消停了。马东抱着包,整个瘪下去。一碗凉汤竟把他折腾成这样。过去,还是孩童时,他一天吃几块冰,什么事都没有。马东吃的冰都是父亲从井沿砸下来的。数九天,井口常常冰得伸不进桶,须用铁矛戳。戳下的冰块掉到井里,打一桶水,上面全是冰块。父亲把冰块舀出来,搁在盆里冻着,马东什么时候想吃就敲一块儿。父亲一向惯着马东。

父亲!马东的喉结动了动,鼻子酸了。

每次想起父亲,马东都会情不自禁鼻酸。父亲在村里人缘一向很好,从马东记事起,父亲没和人吵过架、红过脸。父亲除了好脾气,还有一项让人依赖的手艺。父亲是村里的义务理发师。谁要理发,就来家里寻父亲。那时,父亲就会丢下手里的活儿,搬出椅子,找出推子,乐呵呵地给来人理发。没有谁说过一声谢,仿佛这是理所应当的。而父亲从不提什么,最多享受对方一支烟,有时是自卷的喇叭筒。每年春节前,是家里最热闹的时候,来家里理发的走一个来一个,门帘被摸得脏兮兮的。马东喜欢那种场合,大家都围着父亲。

马东长大了。马东娶妻生子,成了家里的顶梁柱。而父亲一天天老下去,皱纹像蚯蚓一样盘在额头。父亲唯一没变的,他依然是村里的理发师。推子坏了,实在修不好了,父亲就让马东买把新的。

突然有一天,父亲中风并留下了后遗症。他走路没那么利索了,总要绊倒似的,胳膊也变得僵硬无力,再也拿不动推子。马东没想到父亲会提出那样一个要求,让马东替村民理发。马东对父亲的理发已无兴趣,可面对父亲恳求的目光,他没有马上拒绝,而是说,你不理,他们总有地方理的。父亲不说话,就那么望着他。马东有些生气,说,干吗非要替他们理,又没欠下谁的。马东想知道父亲如此固执图的是什么。父亲没有回答马东,眼里涌上让马东心惊的阴影。马东妥协了。

马东接替了父亲,成了村里的义务理发师。村里的年轻人陆续出外打工,马东也动了心思。可他想到一个问题,他走了,谁替人们理发?女人在背后鼓动马东,你又没欠他们的,咋能让这个拴住腿?你不理,人家还能长成野人?马东下了出外打工的决心,并和父亲说了。父亲半天没吭声,马东以为父亲不同意,强调,我是走定了。父亲并未阻拦马东,但父亲提出一个要求,过年马东要提前回来几天,帮村里人理理发。

马东同意了。

马东和女人在外打了十多年工,每年春节前,他都领着女人孩子回来。一来看望父母,二来替人们理发。平时,他们都是随便用剪子剪剪,只有春节前的理发是郑重其事的。其实,来找马东理发的主要是老人孩子,年轻人到镇上理的多。花几块钱,发型好看。不像马东,除了光头就是板寸。马东给人理发,父亲就在旁边看着,乐呵呵的。父亲的脸僵硬如板,难有那种自然的笑,但马东能从他脸上读出笑意。

今年,马东没回去。因为发生了一件意外的事。和马东一块儿干活的吴翠有一天说,和她弟弟一块儿在饭馆打工的张某像极了马东,她差点认错。马东笑笑,也不当回事,长得相像的人多的是,有什么奇怪的?吴翠却盯着他看,说你们笑的表情都一样,别是双胞胎吧?马东说扯淡。吴翠是个热心人,去看她弟弟时又说了同样的话,并把张某领来了。两人相见,马东吃了一惊,对面的人像镜子里的自己。张某说他有一个同胞哥哥,小时候送了人,应该就是马东。张某给父母打了电话,张某的父母赶来认了马东。两位老人唏嘘不已,说生下马东兄弟时,算命的说只能养一个,就这么把马东送了人。

其实,马东已经清楚了。小时候,一个和他吵架的孩子骂他不是亲娘养的,他懵懵懂懂地告了父母。一向温和的父亲竟找孩子的父母质询,并严厉地警告马东,不要听别人瞎说。再没人和马东说起过,马东渐渐将此事淡忘。和张某的相遇,撞开了记忆的闸门。

和亲生父母相见,马东没有惊喜,也没有怨气,他淡淡的,认了就认了。马东也没有对于父母产生怨恨,更没有疏远父母的想法。但他心里搀了什么东西似的,挺郁闷。女人当然知道了一切。每年女人都劝马东不要回了,过年坐车几乎能把肠子挤出来,车票又涨价,省下钱给老人寄回去多好。马东没听,钱是寄回去了,可谁理发啊。今年,女人早早在马东耳边吹风,马东听了女人的,给父母寄回五百块钱。马东想,人不回去,总要多寄些钱。马东还安慰自己,有了钱什么都可以买。至于理发,少了谁地球都会转。

可那个春节马东烦乱不安,干什么都没心思。情绪不好就喝酒,喝得醉醺醺的,就什么也不想了。可一醒来,脑袋又被堵满了,一会儿是父亲乞求的眼神,一会儿是芦苇一样飞扬的头发。没回家,他心里是不安的,怎么安慰自己都没用。坚持了一个月,马东实在撑不住了。二月二,龙抬头,马东选择了这个日子回去。

下了火车,换乘中巴。马东盘算,三个小时到营盘镇,下车走一个小时,三点前就能到家。离家越来越近,马东没有大舒一口气的轻松,相反,他的心越来越沉,越来越急。

车内的电视播放着小品,乘客不时爆出笑声。马东无心观看,把头扭到窗外。山野灰秃秃的,树上挂满了各种颜色的塑料袋,在风中胀出一个个大包。

马东小时候很淘气,有一次在干透的椽檩垛上玩,挂扯裤裆不说,把蛋皮也划破了。马东疼得大哭,村里没医生,父亲抱着他往医院跑。父亲一手抱着他的肩,另一手托着他的屁股。跑到医院,父亲的衣服几乎湿透。医生包扎完,说一周之内马东只能在家里躺着。父亲问医生没什么事吗?医生说没有。父亲又问会不会影响发育,医生说保养好就不会。父亲问万一……医生不耐烦了,说万一的事多着呢,我能给你保证?父亲被训斥后没有一点不满,惶惶地点头。直到马东痊愈,父亲也没有责骂马东,只是说,儿呀,吓死爹了。

马东还嘴馋,家里没稀罕东西,就在外面找吃的。拔野葱野韭野酸柳,掏野鸭鸡野鸟蛋。夏秋两季,马东满嘴野味,一到冬天,马东就没辙儿了。马东常缠着父亲给他套半翅(一种鸟)。一次大雪之后,父亲去野外套半翅,马东非要跟着,父亲就带上他。没想到刮起了白毛风,满天满地白茫茫一片。父亲急忙抓了他往回走,可白毛风钢绳一样缠着腿,哪里走得动?父亲脱下棉袄包住他的头,背着他艰难地往前挪。走一段,怕他冻了脚,拽他走一段,再背他走。总算回到家了,马东什么事也没有,父亲却感冒了好几天。

往事雪花一样飘过来,马东的眼睛湿润了。

车缓缓地停了,司机说水箱太烫,得歇一会儿。陆续有人下车撒尿抽烟。马东下车呆了一会儿,催促司机开车,说家里有急事。司机说再急也得考虑安全。马东抱怨太慢了,照这样下去,什么时候能到?司机呛他,着急打车回,干吗坐大车?马东不说话了,过一会儿忍不住了,又催促了一次。

耽误了半个多小时,加之走得又慢,马东到家快四点了。外屋淌着热气,母亲正忙着做饭,没看见马东。马东喊声娘,母亲抬起头,叫声东子,仿佛不相信似的。往前靠靠,确信站在面前的是马东,喊,老东西,东子回来了。母亲的声音有些异样,似乎喉咙里堵了东西。

马东随母亲走到里屋,看到父亲躺在床上。一年不见,父亲的头发又花白了许多,七长八短地耷拉在脸上。脸上的褶子更深了。马东喊声爹。父亲眼里迸出一道亮光,似乎想跃起,但他失败了,抬起一截的头重重砸到枕头上。没有片刻停留,他托着炕,再次仰起。父亲声音嘶哑着,但底气很足,你提前说一声啊,我去接你……谁说我儿子不回来了?王三宝那个老兔子,他输了。父亲笑了两声,忽然斥责母亲,愣着干啥?做饭呀。

马东说,不忙,我不饿。其实,他早就饿了。从清早到现在,只喝了两碗冷汤。马东从包里把那个东西掏出来,说,爹,我带了个电推子回来。马东以为父亲对电推子会非常感兴趣,但父亲只是扫了一眼,说,今儿是二月二,你回来正好,我去喊他们。马东怕父亲摔倒,说我去吧。父亲说,你抓紧准备。

还未出院门,父亲就喊起来,我儿子回来啦。好像在宣布一件重大的事项。

母亲告诉马东,春节前那一阵儿,父亲天天到村口等马东。那些个理发的人问父亲,马东什么时候回来。父亲说快了快了,就这几天了,你们等着吧。一直过了年,那些人也没理发,他们埋怨父亲哄他们,耽误了他们理发。父亲说马东有事,办完就回来。王三宝老汉和父亲打赌,说马东肯定不回来了。父亲则认定马东会回来。马东回家前一小时,父亲还在村口等他。

马东的眼睛再次湿了。家里很快挤满了人,依然是老人孩子多。母亲忙着给孩子们分糖、瓜子、花生和核桃,父亲则给老汉们发烟,并且要点上。父亲手抖着,划一根火柴只能点一支烟,有时还未伸到烟卷边儿,火就烧了手。对方嫌父亲不利索,不让父亲点。父亲很固执,抽我的烟,凭啥不让我点?完全是小孩子脾气。

王三宝老汉也来了。父亲兴奋地说,老东西,你输了。王三宝责备马东,出了正月还回来,害得我输两瓶酒,是不是你父子合谋啊。忙碌中的马东冲他笑笑。别人问王三宝已经理过发了还来干啥,王三宝说,今儿是二月二,就是一推子,我也得推一下。

理发的人陆续散去,已经快十点了。轮到父亲了。父亲非要马东先吃饭,说离十二点还早着呢。母亲的饺子热了一遍又一遍,已粘成一个面疙瘩。马东扒拉几口,把父亲扶到椅子上。

也许是累了的缘故,马东的手有点儿抖,好半天才理完。父亲一动不动地坐着,并闭了眼睛,直到马东说行了,父亲才睁开眼。但他没有从椅子上离开,摸了摸头,又问一遍,完了?马东说,理好了。

父亲看马东一眼,似乎嫌马东理得太快了。他再次摸摸头,说,恐怕这是最后一次给爹理了。

马东没想到父亲说出这样的话,急声道,你瞎说啥?明年我会早点儿回来。

父亲凄然一笑,爹的身体自己知道,爹怕是等不到那个时候了。

马东说,爹,你好着呢。

爹说,有个事,我和你娘一直瞒着你,怕你知道,现在该告诉你了。

马东突然意识到什么,叫,爹,你什么也别说。

父亲怔了怔,看来你都知道了。又喃喃道,怎么就知道了?我为啥给人们理发?最初就是想讨好他们,怕他们嘴不牢。后来看确实没人干这个,才又让你接替我。你怎么就知道了?知道了还回来,你还是爹的儿子。爹是属龙的,你让爹又抬了一回头,爹知足了。

马东跪下去,抱住父亲的腿,我永远是你的儿子呀。父亲老泪纵横。