■

蒋勋是台湾艺术圈里举足轻重的人物,是台湾全才型的艺术家,在诗、书、画和文学创作、文化批评诸方面都有不凡的造诣。蒋曾经担任东海大学美术系主任达25年之久,现为《联合文学》

■

蒋勋是台湾艺术圈里举足轻重的人物,是台湾全才型的艺术家,在诗、书、画和文学创作、文化批评诸方面都有不凡的造诣。蒋曾经担任东海大学美术系主任达25年之久,现为《联合文学》

社长。鲜为人知的是,台北文化局局长的职位原来是马英九请蒋就任的,但是,蒋推荐了好朋友龙应台。

有资料上说,你每年大概要作300次讲座,其实,很多是公益性、普及性的讲座,下面有些学生在打瞌睡。我不知道你看到这种情况,你觉得还有必要和他们这样聊吗?

美这个东西,她有时候就是刹那间显现一些东西给你,其实我不觉得美一定是一种知识。在讲座里面,他(她)会在只字片语里面得到一个什么启发,很难估量。以前我们在故宫上课,没有窗户,在暗暗的房间里看幻灯片,其实也打瞌睡的,可是我常常觉得忽然惊醒的那一瞬间看到的,会变成后来很重要的东西。我觉得美其实是个苏醒的过程。我会觉得生命不是睡着的那个睡,其实生命常常是在睡眠的状态,可是美会把很多东西唤醒。我想其实我在很多的讲座中得到很大的快乐,而这个快乐是我有时候忽然看到下面有一双眼睛在发亮,有时觉得自己为我那句话感动,因为不是每一次都忽然觉得那句话那么动人。好像第一个听众是我自己,是讲给我自己听。所以在这种状况里,我就觉得不是那么累,也愿意做这样的工作。

我看到张晓风在一篇文章中说你过着神仙一样的日子,我不知道她是不是指你比较脱俗?

我不知道,也许是因为他们来过我的家吧。台北是个很混乱的城市,脏、乱,几乎没有人觉得自己居住的环境好。我是住在淡水河的河口。12扇窗往外推就看见河口,我有时跟人家说,这儿也不输西湖的景。别人已经觉得像神仙了,你怎么可以过这样的日子。可是,有一次,我看到唐伯虎50岁给自己写的诗,我觉得很好玩,他说:醉舞狂歌五十年,花中行乐日间眠。漫老海内传名字,谁信腰间没酒钱。大家都会觉得他过得像神仙,可是他已经讲得很清楚,他没有权,也没有财富,但是他可以过得像神仙。我想张晓风讲的神仙本质上就是自由。她常常羡慕我可以到处乱走,听说日本的米园大雪,我就带着川端康城的《雪国》去住上两天。她说,真奢侈。后来,也真的觉得很奢侈。我不晓得为什么这个部分就变成我很率性的一面,我真的就会这样飞去。大概这样子人家觉得好像神仙一样。

在现在这样的社会,在台湾,是生存比较残酷的地方,怎么去保持这种独立性和纯粹性?

我不知道。我觉得在任何时代都不容易。我自己在研究唐伯虎,觉得很有趣的是在他19岁考试的那年有人作弊,所以他功名什么全部被取消了。如果不是这样,他也就去做一个很惨的官,一辈子都不会快乐。所以,有的时候是生命中一些很意外的遭遇让他可以过得像神仙一样。我觉得我也躲过了一些东西,如果爸妈没有带我去台湾,就在西安,我就在“文革”中了,大概很难像神仙一样。

|

|

|

|

是的。不过你们大概没有想象到,我和林怀民(台湾作家、研习现代舞)是同一年出生的,1947年,他年头,我年尾,我们出国的年龄也差不多,真正影响到我们的最大最大的震撼其实是“文革”。因为在台湾不知道大陆发生的任何事情。后来他到了美国,我去了巴黎,我们碰到的第一件事就是“文革”,我每个星期三都会去巴黎大学看样板戏,巴黎的左派是很强很强的。那个东西真的是震撼我,我现在和大陆的朋友讲,他们都奇怪你怎么会喜欢看样板戏。我说,不是喜欢,而是它变成你生命中的一部分。像《白毛女》那个红头绳,那种穷人,你会觉得要把所有的东西给别人的,我当时真的就参加了那样的组织,无政府主义的,大家就在一起,谁拿了钱,大家就一起花。

你25岁的时候真的相信,那个东西今天在我的生命中我都觉得它让我很着迷,就是我一点都没有后悔我曾经有过那样的一个阶段。也许后来很幻灭,因为我后来知道这个组织的一些内幕,可是我没有后悔过。我想如果说我们今天有着一种潇洒,那潇洒里也许有一种东西就是你真的活过了。而回到台湾以后,我们不怕坐牢,或者任何坏的结局,我们就去做我们的事,我们就可以把《我的祖国》那首歌带到台湾的Pub(酒吧)里唱,很疯狂。后来被调查,有一段时间被大学解聘,根本不能教书,列在黑名单当中。

因为我们当时对台湾苦闷,所以整个变成一个巨大的幻想。其实后来“文革”结束以后,我们真的是最痛苦的一代,因为我们发现我们的整个理想全部破灭。我现在觉得我的学生这一代没有我幸福,他们这么年轻就什么都不相信了。我们那个时候是真的相信而且力行过。像林怀民当初在美国的街头参加很多运动。我相信我们那一代有很奇特的背景,就是我们从小就是读林觉民的《与妻书》、秋瑾、文天祥的《正气歌》长大的,中国所有最悲壮的东西在我们身上发生影响,我们的英雄就是这种殉难的人。其实,这是一个很奇特的美学,岳飞、文天祥、荆轲、史可法变成我们的偶像,已经拿不掉了,就真的是我们血液里的一部分。我们现在一喝了酒,慷慨悲歌的时候还是这种东西,他们依然是我梦里的英雄。

另外还因为我母亲是旗人。她跟我讲辛亥革命的时候,陕西的民众进到家里,抢就抢了一个月,也许有夸大。但是这种东西家族里面一直在讲,让我会觉得没有什么东西是可以长留的,所以我身上有很大的幻灭感,就是没落贵族的那种觉得没有什么东西是重要的感觉。

蒋勋讲座<<美的曙光>>CD封套

我们在年轻的时候包括“文革”期间向往的是大陆的文化,那种豪迈、粗犷、生命力十足的东西,一直到后来看陈凯歌的《黄土地》都是在向往这个东西,看莫言、贾平凹的一些东西,你就是觉得写不出来,因为很野,野得不得了。我现在打破政治兴亡这些东西来看,经过分裂以后再融合的文化其实非常有趣,因为它有两个很矛盾的东西在组合,这也是我为什么来的次数越来越多的原因。我到山西去,认识电视台的小伙子,一起喝烈酒,从来没有喝过的“烧刀子”,然后一起那样大声唱歌的时候,觉得非常过瘾。你觉得这是山西,台湾就是没有这种东西,台湾会萎靡,山西是悲壮,完全不同。所以我一直希望两边的下一代要碰头,他们会听到对方不同的声音,所以这边人喜欢张惠妹、张信哲,这很好,其实就是通俗文化都要接触。这回林怀民回去也和我讲这些东西,就是震撼,真的很不同。可是两边的政治都看不到这些,其实两边文化的融合才是吓人的东西。

和台湾的朋友在一起,觉得他们都很率性,包括林怀民。大陆还是有一些比较概念的东西。

老实讲,我很害怕。有一次我去北京,和三个老作家一起吃饭,其中有一个是做过大官的,三个人讲话之间各有玄机,你就知道他们完全在打太极拳,隐约觉得里面杀机重重,我又不知道那是什么。那一刹那,我好高兴我是在台湾,因为台湾还很年轻,它没有这么多的城府。那天好恐怖,那餐饭吃得心里发毛。我忽然觉得我在看《三国演义》,全部话都不讲明白,但你知道他们在过招。我那天吓坏了,我好怕那个东西,天子脚下真不好玩。所以,我喜欢去贵州、山西那些乡下,反而会觉得很真实,粗,野,真性情。

前不久,《南方周末》用了一大版做台湾金马奖。台湾的朋友看了就非常惊奇,他们说没想到大陆的媒体还会这么专业地去评述这个东西。我就奇怪台湾的文化人在做什么,他们说都去做时评了,是这样吗?

其实,从台湾的角度,打开电视,我们都不觉得台湾的电视比大陆的好。那时候,我打开中央的几个台,它可以做戏剧介绍、纪录片介绍,非常专业的讨论,还有一整天谈科学知识的,我们八十几个台没有一个台在做这件事。另外,我觉得台湾真的有一部分被商业烂掉了。所以,可能大陆的一些做文化工作的朋友还不知道其实大陆有很值得珍惜的东西,像《书城》这样的杂志。林怀民回到台湾就说我们简直没有文化可言。可是台湾就是会商业挂帅到这种程度,接下来会更惨,《联合报》和《中国时报》20年来很有贡献的文学奖可能在今年或明年停掉,因为没有办法赚钱。台湾走到商业很绝望的一条路上,文化工作是非常非常头痛。反而,赖声川的大部分活动都在大陆,台湾市场又很小,稍微有点格调的东西就存活不下去了。

其实这也就是一个文化人在变化比较剧烈、比较动荡的年代里如何保持自己的一种操守,保持一种理想化的东西,说得具体形象一点就是过神仙般的日子,我不知道有几个人能够做到。

我小时候看不懂,后来喜欢得不得了的一本书就是《世说新语》。小时候不懂,是因为那时候觉得看一本书里面都在讲一些哲学和道理,可是它其实就是一些事件。一个人在下雪的晚上兴致特别高,想去看他的朋友,可是,他到了门口,忽然觉得不见朋友也没有关系,就回去了。就是这种神经病的行为。现在社会有些东西斤斤计较到其实很无谓的状态,这个时候任何知识和理论都没有用,其实是行为。像林怀民,你看他在名声上不管是国际还是国内都闯到这个样子,其实他常常蹲在一个小路摊上和乡下人吃一碗阳春面。他这次得了一个大奖六十万台币,给他颁奖的是每天送他去排练场编舞的计程车司机。这个计程车司机在台上就这样发抖、发抖,可是最后讲了很感人的话。

我一直有一个疑问,就是很多的艺术家在年轻的时候对中国传统文化非常反叛,对西方的文化非常欣赏,可到了中年以后会很自觉地回到传统中来,这是为什么?

对。画油画的又画起了国画,有一部分是基因,有一部分是文化的相承,他还是会转回来。还有一点,我觉得中国的东西,特别是宋元以后基本上是中年以后的文化,水墨画绝对是中年的文化,年轻一定要色彩,中年以后是沧桑。所以,我们看到宋元以后所有的绘画都是“曲终人不见,江上数风清”。唐朝不是这样的,唐朝是很年轻的,李白是非常年轻的。后来就转了,转到一种比较清淡的文化,宋朝整个都是在追求一种沧桑的东西,尤其到了元以后就更明显,都是退隐的东西,他的青春找不回来了,然后就强调越老越好。所以,水墨画基本上年轻人不容易懂,年轻人画水墨我觉得是做作,水墨画真的是中老年以后的泪痕,他知道怎样去淡,年轻人不可能会懂,他势必要等他到某一个年纪。我也知道,到七八十岁时,我惟一弄的东西恐怕还是书法,最着迷的还是书法。所以我这么多年故意不去碰它,我最好的纸,我在安徽买的最好的墨――明朝的墨,我都留在那边,因为我知道,有一天我一定会用它,可我现在完全不要碰。我知道我不够安静,不够炉火纯青,我还有很多躁动的东西。我希望可以带着年轻人去背叛一些东西,因为,我觉得这个文化够伟大,不怕去背叛它,还可以再撞碎一些。

看到资料说,那时陈映真老师带着你们读加缪的《异乡人》,其实我们都很喜欢加缪的东西,每个人喜欢的理由都不一样,不知道你喜欢加缪什么?

那时我们很反台湾的那些官方主流的八股教条,我们看的戏,看的文学都是那种忠君爱国的东西,突然出现一个《异乡人》。我不知道“异乡人”这个词是不是好的翻译,它其实是“疏离的人”的意思,就是他跟所有的人都无关的,他没有兄妹、没有传统、没有地方、没有时代,是在讲一个抽离的人。我们当然感动了,因为我们的文化把我们压得喘不过气,在台湾比大陆厉害得多,动不动就是五千年文化,动不动就是道统,那时你看到就会觉得他就是你的偶像,因为你希望所有东西都要抽离,我觉得那是一个重要的“破”,把所有累积的东西都破掉。后来,不止这本书,所有存在主义的东西都成为我们最重要的养分。

你的书上有一句话说“美是一种拯救”,我不知道这话怎么来解释?

我觉得美是一种自我救赎。所有的创作首先是对自己的,凡・高不画画的话,他会更早自杀,其实他是用绘画救赎了他自己一段时间,到最后还是没有办法。可是你可以看到,因为救赎,所以那个画特别动人。他是因为要救赎他自己,因为他要活不下去了。我最喜欢的艺术家都有这个救赎性,他们其实不是为了画画。贝多芬在后来与他的残疾对抗的时候,那个声音真是动人得不得了,他第一个就是救赎他自己。所有的教条都会说艺术多么伟大,陶冶心性,其实那个都是假的。艺术第一个一定是自私的、自我的救赎。这句话我常常讲,但是并不容易懂。

你的文章中说“要追回自己,“自己”指的是什么?还有“从污泥中升起”,又是指什么?

我的意思是说,如果相对中国的文化和道统,污泥大概就是指人的欲望和感官、人的原欲。 其实我们的文化一直不面对,也一直不去谈这个东西,这是非常危险的一件事。如果你对欲望不了解,而去谈我已经克己复礼,那是骗人的。我年轻的时候就是这样,以为已经克己复礼,我到寺庙可以住一两个月,读《金刚经》什么的,觉得自己没有欲望,但是一下山就完了。其实,是自己在蒙骗自己,有一段时间我也在逃,不敢去面对这些东西。所以这些感官、原欲的东西都需要重新来整理。

其实我们的文化一直不面对,也一直不去谈这个东西,这是非常危险的一件事。如果你对欲望不了解,而去谈我已经克己复礼,那是骗人的。我年轻的时候就是这样,以为已经克己复礼,我到寺庙可以住一两个月,读《金刚经》什么的,觉得自己没有欲望,但是一下山就完了。其实,是自己在蒙骗自己,有一段时间我也在逃,不敢去面对这些东西。所以这些感官、原欲的东西都需要重新来整理。

我母亲是一个优雅得不得了的人,我们在逃难的时候,即使是最穷的时候,她所有的菜做出来都要优雅。优雅、美和贫穷没有关系。我小时候她最爱带我去看的戏就是王宝钏苦守寒窑十八年,王宝钏出来的时候,漂亮到惊人的地步,这就是中国的美学,你再邋遢、再穷困、再落难,你也不能忽视美。你看苏三起解,戴着枷铐了,可是在舞台上还是美。

这可以理解为文人的一种尊严,可以是生命的尊严,其实美最后是很庄严的一个东西,它绝不让落难者丑。

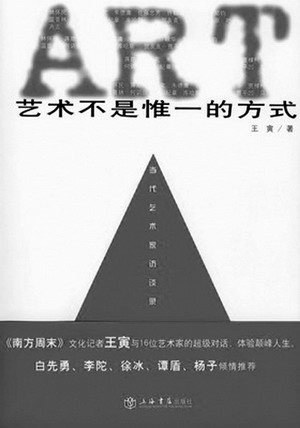

(摘自《艺术不是惟一的方式――当代艺术家访谈录》,上海书店2007年5月版,定价:26.00元)