|

|

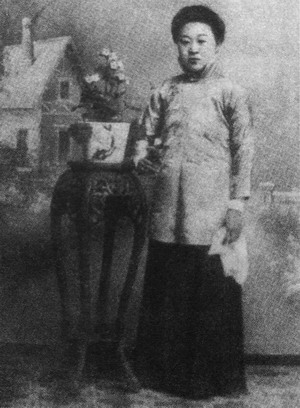

胡墨林(1912年订婚时摄) |

我母亲姓胡名墨林,字翰仙,比我父亲大一岁(生于1893年7月13日(阴历),死于1957年3月2日),1912年4月18订的婚。父亲在《圣陶日记》上只挂了一笔,“又:今日为余定婚之期,坤宅为浙江胡氏,由颉刚、伯祥、彦龙、烈裔、张昌熙等作伐者。”没记我母亲的名号,尤其前头那个“又”,显得没当作一回事,不过备忘而已,实在叫我感到奇怪。

我母亲父亲俩人在婚前从未见过面,只在订婚时,经媒人的手,交换了一张照片。两张照片倒一直保存着。我母亲脸圆圆的,发式梳的有点儿像日本女人;照的全身,短褂和裙子都太肥,显得身材有点儿矮,有点儿胖。父亲的是穿长衫的半身照,斜签着身子,面容瘦了些儿,好像胡子茬没刮干净,短发也乱蓬蓬的;才十七岁半,不免显得有些苍老。不知母亲当时看了作怎么想。就礼貌说,拍照之前也该修饰修饰呀!

母亲的祖上在杭州开的古董店,太平军时期可发了。在战乱中,一批人家败落了,要是有古董,一定先卖既不能吃又不能穿的古董。一批人家成了新贵,房屋家具都齐了,元宝还滚滚而来,再买几件古董字画摆摆阔吧。古董店压价收进,抬价售出,哪有个不兴隆的。到了我母亲的祖父手里,这位老人家不愿意让后辈再干那欺蒙拐骗的营生,过世之前,把古董店交给两个徒弟去经营,让儿子,就是我的外公去读书,光明正大走科举的道路。没料到这位宝贝儿子书没念多少,就想做流芳百世的风流才子,天天三朋四友,在西湖边上喝酒赋诗。家里人没见过他做的诗,只知道他酒量见长。据说有一天轿子抬回家来,撩起轿帘却不见了少爷,原来他钻在轿座底下醉成了一团。外祖母只生了我母亲一个就过世了,外祖父要了续弦。这位后母进门来第一件德政,就是给我母亲裹足。二姑母听我母亲痛得直喊,赶过来把缠脚布扯了个粉碎。后母说:“这双大脚嫁不出去,谁养她一辈子!”二姑母说:“你不养我养!”转身把我母亲拽到自己房里,从此不让这位后母再碰我母亲。

我母亲有三位姑母,嫁的都是读书人。大姑夫是苏州的举人章钰,后来进京赶考中了进士。这位章老先生在史学和文字学方面都颇有成就,又写得一手好字,抗战前开明版《二十五史》的题签,就是他的手笔。

母亲的二姑夫姓甚名谁,中过举没有,从未听谁说起过,好像地球上不曾有过这么个人似的。母亲也只知道二姑母嫁过人,说丈夫疯疯癫癫的,没法相处,就一个人跑回家来了,不知办妥了离婚手续没有。母亲的二姑母可能向父亲,就是我母亲的祖父,要了笔钱,一个人去日本留学了。那个时代,冲出家庭樊笼,争取独立人格的女子决不止秋瑾一个,结局各不相同。母亲的二姑母从日本回来,一直在女学校教国文。父亲在给顾先生的信中曾说起过,苏州的女诗人中,只她的几首还像个样。还记得我小的时候,看到她房里挂着副小对联,上款写的“铮子女史两正”,下款署名“姚华”。我问:“‘女史两正’是什么意思呢?”她说:“‘女史’就是‘女士’。‘两正’是客气话。”若干年后才知道,姚华自号“茫父”,和陈师曾都是当年的书画名家,可能是在日本结识的。“铮子”这个日本风味的名字,定是她留日时自己取的。还有个特别处,按苏州习俗,我该唤她“婆婆”,她却定要我唤“公公”。在称谓上,也非得跟男子平起平坐不可。

母亲的三姑夫是个寒士,姓计字硕民,家里地无一垅,瓦无一片,还没有一个旁人。

我在小学时代,每年暑假,几乎都是在苏州卫前街过的,一家子都喜欢我,尤其是母亲的三姑夫,我叫他长胡子公公,其实他胡子并不长,只疏疏朗朗的一小把。

长胡子公公跟王伯祥先生早就是好朋友,年纪相差十二岁,不知是怎么结识的。还有位王彦龙先生,年纪只跟我父亲相仿,也是公公的朋友;可能跟胡家沾点亲,母亲的二姑母偶尔也去他家走动。他又是伯祥先生的朋友,跟颉刚先生和我父亲都认识,民国元年――1912年2月初,他下帖子请吃喜酒。“秀才人情纸半张”,顾先生集宋明词句,作了一副长联;我父亲照例填了首《贺新郎》,俩人去养育巷里的纸笔铺,各花六七毛钱,挑了装裱成的立轴对联各一副,顾先生用楷书抄上我父亲作的词,我父亲用小篆抄上顾先生集的长联,还亲自送到了他府上。2月9日吃喜酒,我母亲的二姑母和三姑夫都去了。二姑母在新房里,看到挂在粉墙上的立轴对联,激赏不已,问站在一旁的伯祥先生:“你这两位同窗都有家室了吗?”伯祥先生回答说:“颉刚去年小年夜娶的亲,还没听说叶家有什么动静,只知道圣陶过两天就要去言子庙上课了。硕民先生吃茶时常见面的。”两天过后,王先生顾先生就来跟我祖父说亲了,说女方由姑母作主,什么财礼都不要;又说这位姑母待侄女在大同毕了业,就带她去北京念女师,婚事可以等两年再谈。我祖父,还有我祖母,对他们俩都是信得过的,听了自然欢喜;问我父亲,父亲说但凭俩老作主。他没把这件事放在心上,更没花一点儿力气;日后他自己在《过去随谈》的第四节中说:在无意中中了个头彩。

1915年春天,我父亲经好朋友郭绍虞先生介绍,进商务印书馆办的尚公学校当教员。从苏州到上海,乘火车只消两个钟头,他可以经常回家。第二年放暑假,他才到家,我祖父含着笑跟他说:“亏得你回来了。女家昨天托媒人伯祥来,说你媳妇在北京毕了业,跟她二姑母一同接下了南通女子师范的聘书,过了假期就去上课。女家说:赶在开学前把婚事办了吧。我和你母亲,还有你外祖母都说这样也好。你二十二,不算小了,媳妇比你还大一岁。”于是就赶紧张罗。用的什么仪式,请了多少嘉宾,找不到文字记载,也没听谁说起过。宴席上闹酒是免不了的;新倌人大概没被灌醉,还能看清新娘子丰腴的脸庞上,那缕掩盖不住的又喜又怯的微笑。

父亲在十四年后写的《过去随谈》上说:“结婚以后两情颇投合,那时大家当教员,分散在两地,一来一往的信在半途中碰头,写信等信成为盘踞心窝的两件头等大事。”一年中两度分离,新婚加上小别,也不必再为从未写过情书而抱憾了。汩汩如溪流,一封又一封,真有说不完的话。到第二年暑假,他们俩还把蜜月旅行给补上了。

父亲和母亲一同出门旅行,头一回去的杭州。大概乘划子游湖的日子多,不知去了多少名胜古迹。只有一处,他们肯定去过,就是白云庵右首边的月下老人祠。这是母亲亲口跟我说的;还说求了张签,签条上写的“维熊维罴,男子之祥”,第二年果真生下了我。母亲还讲了那副名联:“愿天下有情人,都成了眷属;是前世注定之事,莫错过姻缘。”一年来,新夫妇的相互感觉如此良好,真该去谢谢这位在冥冥之中替他们着力的月老。

我生的那天,父亲在不在母亲身旁,我从未听说过。母亲后来告诉我的,只是她自己的感受,说我是个难产,因为脑袋太大。那位女医生直叫她憋住气,她全身力气都使完了,我就是不肯出来。后来用了钳子,才把我硬拔出来。她乏得一闭上眼就着了,好像过一会儿才想起有过这么回事,方睁开眼,护士已经把我的小脸,贴在她的脸庞上。母亲一定轻轻地吻了我,可她没说。那一天是1918年4月24日。

好像谁都喜欢我。父亲给我取了个小名叫“小墨”,因为大家都说我长相像母亲。最喜见于形色的莫过于祖父,有亲戚朋友来,就把我抱出来给他们看,还一边说,“你是知道的,我四十七才生的儿子,没指望还能抱上孙子。”祖父虚岁已过七十,牙齿掉的差不多了,晚上常用蒸猪脑下酒。我还没断奶,祖父就吩咐说:“买猪脑就带条脊筋,一起蒸了喂给小墨吃。”脊筋就是脊髓,一条才一个铜板。晚上,祖父让我坐在他左膝盖上,左臂搂住我,右手拿筷子把脊筋掐成小段,耐着性子喂我,把手边的酒都放凉了。我一周岁,母亲抱我去照相馆拍了张全身照,穿的袍子,双手捧着只小白兔,模样儿颇像如今过年贴在门上的那个男孩。祖父看了,高兴得胡子笑开了花,带了上茶馆向朋友们显宝去了。

母亲在这段期间,心里一定不怎么平静。五高校长宾若先生跟我父亲已经说妥,秋季开学请她当女子部的教员;伯祥先生那儿也说妥了,把他租赁的住房让出一部分来,就在直镇口上。问题就集中在我这个才断奶的孩子身上:留在苏州让我祖母照看,舍不得又不放心;带在身边,俩老怎么肯答应?即使到了直,难道白天就硬塞给伯祥夫人照看?要我父亲回家商量,父亲回信说:为响应“五四”,正忙着呐,过两天再说吧。憋到五月底边,我父亲再不回来也不成了,祖父肾脏病发,中医西医请了好几位,都束手无策。祖父于5月27日逝世。办完了丧事,父亲说就搬到直去住吧,一家老小聚在一起,多好,还省了一半开销。于是雇了一条大船连人带箱笼家具,都搬到了直,住的是陈家的“怀仁堂”;楼上是伯祥一家,我们家住楼下。那时我才一岁半,事记不全,又不懂事。如此宝贝我的祖父永远见不着了,我那时只知道出出进进看热闹,没哭一声,也没流一滴眼泪。

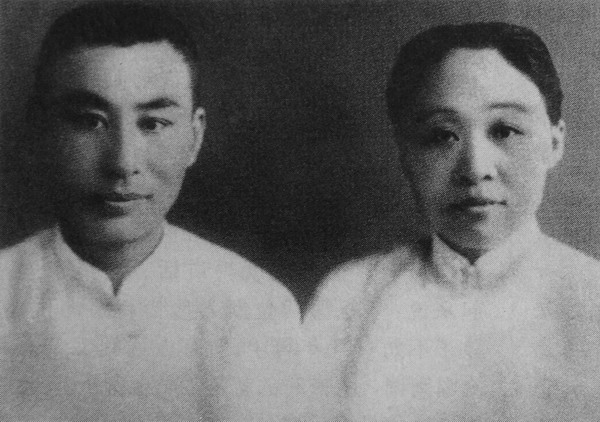

1916年8月19日,叶圣陶和胡墨林喜结良缘。

母亲和我到了直,常常成为我父亲小说中的人物。头一篇是《伊和他》,“伊”就是我母亲,“他”就是我;写于1920年8月12,很可能就是故事发生的那天夜里。父亲有时一激动,笔比记者手里的还快,能把所见所闻所感所思立即化为文字,《五月卅一日急雨中》不就是个例子么?8月12日那天吃过晚饭,母亲抱着我在窗口数天上的星星,忽然飞来一只蜻蜓。我拿握在手中的玻璃镇纸扔出去打蜻蜓。蜻蜓当然没打着,那沉重的玻璃球落下来,打在我母亲的左眼角上。母亲痛得流泪了,把脸埋在我胸前。我吓傻了,双手捧起母亲的脸,看到母亲的眼角又肿又紫,忍不住“哇”的一声大哭起来,满脸蒙着泪水。母亲吻着我的额角,脸上现出满足的微笑。故事就完了。这也算小说?这个我答不上来。只知道这篇《伊和他》,曾经常被选进国文课本。

还有小说《地动》的那个小主人公,父亲也是比照着我的样儿写的,他说我才两岁半,就每天吃过晚饭缠着他讲故事。他随口编,我听得津津有味,都当成真的。有一天,故事才开了个头,地忽然震动起来,把故事打断了。第二天晚上,我照例摇着他的膝盖,央他“再讲一个”。他说:“好,今天就讲地动:有个地方有一座高塔,高得能碰着云。有一天地动了,动得比昨天历害多了。高塔不停摇晃,倒下来摔成六段。有个匠人看见了,觉得挺可惜,提了一大桶浆糊,把塔一段接一段粘起来。太阳落山,那座高塔又站在老地方了。”我听得出了神,可是不满足,还要父亲“再讲一个”。母亲向着我,也说“再讲一个吧,就讲地动时候的一个小孩”。题目都有了,父亲只好再讲一个。这个故事把我惹哭了,哭得伤心透了。

父亲说:有一天地动,也比昨天厉害,屋里的东西全在地上打起滚来。有个孩子在场上玩,也身不由主打起滚来。他滚过了昆山,滚过了上海,再滚过去就是大海了。海面又平又滑,他滚得格外快了;滚过了大海,滚到了外国,才让一座高墙挡住。这时候来了一个人,看到他躺在墙边,拾起来放在上衣口袋里。那个人回到家里,吃了晚饭,看他的报,写他的信,读他的书,后来解开上衣要睡了。孩子在口袋里大声喊,那个人才想起口袋里还有拾来的孩子,把他取了出来,问他喊个什么。孩子说:“我还没吃饭,我要我的母亲,……”听到这儿,我已经受不住了,眼眶里含满了泪水。父亲还接着往下讲:那个人对孩子说:“你的家远着呐。饭,我给你吃;母亲呢,隔几天再回家去看吧。”

我“哇”的一声哭了出来,退到了母亲身边。孩子见不着母亲,这样可怕的事儿,我从来没想过。母亲抱起我,亲着我说:“你的母亲在这里呢!”都没有用,我哭得气都喘不过来了。父亲的故事不得不草草收场,他说:那个人对孩子说:“你要马上回去也可以,先唱一支歌谢谢我。”孩子唱了一支《种田牛》,唱得真好听。那个人拿了一张邮票贴在孩子的额角上,带他到邮局去一寄,邮差当天夜里就把他送到了家。母亲站在大门口等着他哩,把他搂在怀里,娘儿俩都快活得要酥了。

人家娘儿俩快活得酥了,我可抽抽噎噎,还哭个没完。可是尽管伤心成这样,要不是父亲写的《地动》,也不可能留下一丝儿印象。倒是那孩子唱的《种田牛》,我至今还记得。在直,母亲教我唱会了多少支歌呀,至今还能唱全的,数来不满五支了。

记得我念小学的时候,有位老师也许特别爱好我父亲的作品,讲完了课本上的《伊和他》还不过瘾,把《孤独》的头上一大段用蜡纸刻印了,教学之前发给同学一人一份,说是补充读物。那一天,母亲看到了老师发的补充读物,把一本新出版的《线下》拿给我,对我说:“全文在这里呢!自己去看看吧,你小时候就这样蛮不讲理!”我似懂非懂地看了一遍,问:“是父亲写的?”母亲说:“那还有假!”我又问:“那个孩子就是我?”母亲说:“没错。老先生只要你叫他一声,你就不肯;硬夺过他手里的橘子,剥开来就吃。真叫我拿你没办法!”小说写一位孤独的老人,气喘吁吁在寒风中逛荡了一天,也没有谁想到该给他些儿安慰。在回住所之前买了个橘子,只想逗邻居的孩子――就是我唤他一声,这个小小的奢望,结果也落了空。这位老人是谁呢,母亲曾捎带着照料过他的饮水。当时我只顾自责,忘了问。后来,可能已经隔了半个世纪,问过我父亲。他再也想不清楚了。

而我在父亲的《萌芽》中,《伊和他》中,《地动》中,都找到了青年时代的母亲。

(摘自《出版史料》2007年第1期)